「心理や福祉の専門知識を持った教師が常にいることによって、子どもたちが必要なときにいつでも相談できるような体制が必要だ」――。1月30日に開かれた衆院予算委員会での一幕。質問に立った自民党の萩生田光一政調会長は岸田文雄首相にこう切り出し、首相から「教職の専門性に加えて心理、福祉分野の専門性を身に付けられる教員養成が制度的に可能になるように改革を進めていきたい」という前向きな答弁を引き出した。しかし、すでに学校の中には心理学を学び、生徒指導や教育相談に役立てている教師もいる。心理学の専門性を持った教師とはどういう存在なのか、そうした教師を養成し、学校現場で生かしていくには、何がハードルとなるのか、探ってみた。

まずは1月30日の衆院予算委員会での萩生田政調会長と岸田首相のやりとりを振り返ってみたい。

元文科相で、教員不足や処遇改善の抜本的な改革に向けて議論している自民党の「令和の教育人材確保に関する特命委員会」の委員長でもある萩生田政調会長は、質の高い学校教育の実現に向けて、働き方改革の加速、教師の処遇改善、学校の指導運営体制の充実を一体的なパッケージとして推進する必要があるとの考えを示し、教師の専門性を高めることも大切だと強調。「例えばいじめや不登校の増加、貧困の課題に対してスクールカウンセラー(SC)やスクールソーシャルワーカー(SSW)といった専門スタッフは学校に常時いるわけではない。心理や福祉の専門知識を持った教師が常にいることによって、子どもたちが必要なときにいつでも相談できるような体制が必要だと思う」と述べた。

さらに重ねて萩生田政調会長は「教師として仕事をしていく上で、もちろんそれぞれの教科のスキルを持ってもらうことも大切だが、一定程度勉強すれば心理のことも知っている先生を増やすことができるんじゃないかと思う。慌てて現場に出す必要はなくて、しっかり勉強してもらって、いつでも学校にそういう専門家がいる環境をつくらないと」と述べ、心理のことを学んだ教師が学校にいることで、子どもがいつでも相談できるだけでなく、身近な教師が対応するからこそ、その子が抱えている問題を解決することもできると提案した。

これに対し岸田首相は「学校において心理等の分野の専門性を有する人材、これが日々子どもの教育に当たること、これは重要なポイントになる。このような観点から教師について、教職の専門性に加えて心理、福祉分野の専門性を身に付けられる教員養成が制度的に可能になるように改革を進めていきたい」と答えている。

文科省によると、この岸田首相の答弁は、昨年12月の中教審答申「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について」の内容に沿ったものだという。

答申の33~34㌻を見ると「多様な専門性を有する質の高い教職員集団を形成するためには、養成・採用・研修を通じて、教師一人一人の『強みや専門性』を高めることが必要である」とされ、「強みや専門性」の具体例として、データ活用、STEAM教育、障害児発達支援、日本語指導、心理、福祉、社会教育、語学力やグローバル感覚などが挙げられている。しかし、それに続く段落では「大学生のうちに、『強みや専門性』を身に付けるため、教職課程に位置付けられた科目以外の科目の履修や、他の資格の取得、留学などを選択する者もいる一方、両立ができず、教職課程の履修を断念するおそれもある」とも指摘。

「こうした状況を踏まえ、四年制大学においても、専門分野の学びを深めたり、在学中に教師を志すようになった者が卒業までの間に教員免許状を取得したりすることも柔軟に対応できるよう、最短、2年間で免許状取得に必要な基礎資格・単位を得られる二種免許状の取得を念頭に置いた教職課程の解説を特例的に認めるとともに、適切な履修モデルを設定すべきである」と提案している。

心理学の場合、例えば国家資格である「公認心理師」は、大学院へ進学しなければ受験資格が得られない。こうしたケースにおいて、二種免許状を短期間で取得できるような教職課程の特例的な開設が想定されているようだ。文科省の担当者は「来年度以降、必要な手続きを中教審の教員養成部会で進めていく必要がある」と今後の見通しを説明する。

「今回、国が心理に強い教師として、心理学を専門的に学んできた教師の養成に着目したのはとてもいいことだ」

日本スクールカウンセリング推進協議会理事長を務める石隈利紀東京成徳大学教授は、国会での岸田首相の答弁を好意的に受け止める。

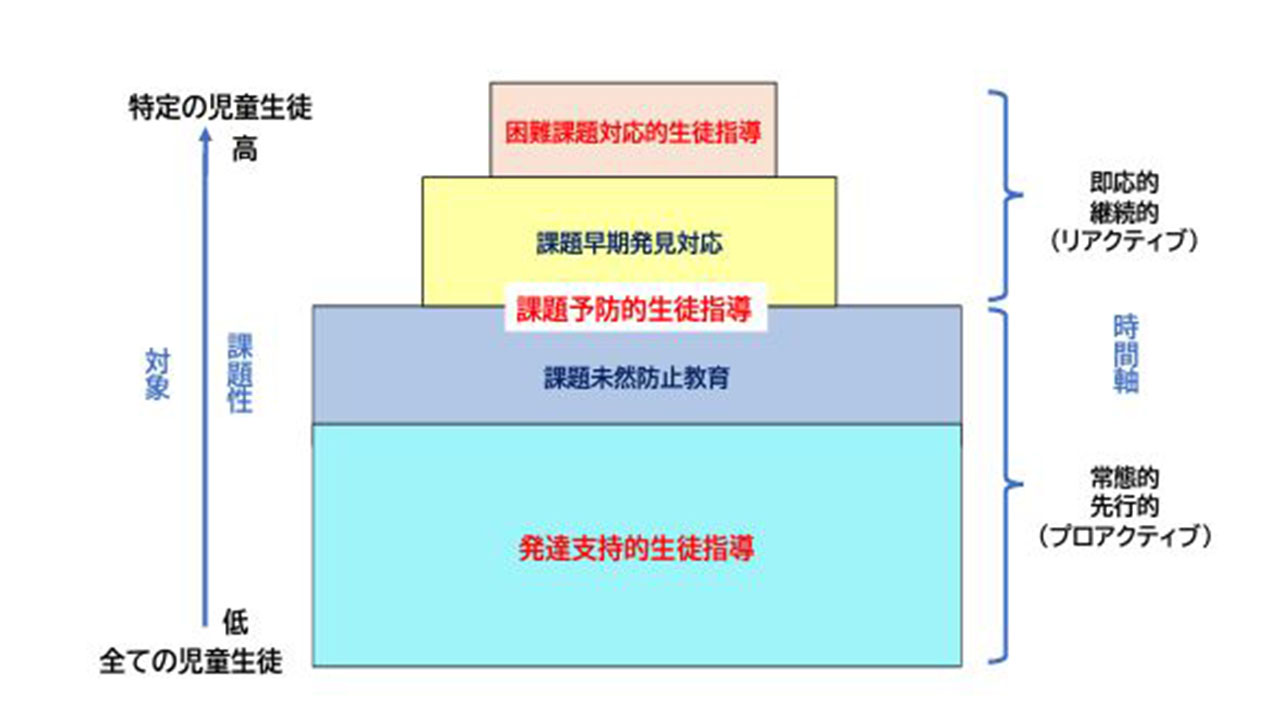

そう考える理由の一つが、改訂された『生徒指導提要』が目指す支援体制の在り方にある。改訂された『生徒指導提要』では、新たに「生徒指導の重層的支援構造」が図示され、全ての児童生徒を対象とした「発達支持的生徒指導」と「課題未然防止教育」を土台にして、一部の生徒のSOSに応じる「課題早期発見対応」、さらにその上には、より手厚い支援が必要な特定の児童生徒への「困難課題対応的生徒指導」が位置付けられている。

この重層的支援構造を実現するための支援体制について、石隈教授は「全ての子どもに安心安全な学校をつくる前提で、課題があれば早く発見してサポートしていき、より困難な課題がある子は継続的に寄り添っていく。全ての教員によるスクールカウンセリングを基盤として、心理教育的援助に長けた教員のスクールカウンセリングが充実し、SCが学校に来る日数が増えてこそ、この体制は機能する。現状のようにSCの日数が少ないと、より困難な課題を抱えている子への対応に集中せざるを得なくなり、予防的な関わり方は難しくなる」と解説。「教員が行うスクールカウンセリングと心理職が行うスクールカウンセリングは、共通する部分もあるが質的に異なるところがある。両方大事だからこそ、両方充実させるべきだ。心理に強い教師がいるならば、SCの配置拡充は後回しでいいということではない」とくぎを刺す。

すでに心理学を専門的に学んだ教員養成に取り組んでいる大学も存在する。その一つである信州大学教育学部では、公認心理師の受験資格を得るために必要な科目を履修できる心理支援教育コースが置かれており、所属する学生は教職課程の履修と並行して、授業や演習を通じて心理学について深く学んでいく。教育実習とは別に、4年生では長野市内の適応指導教室での実習も行われるなど、学生にとってかなりハードだ。それでも、同コースは教育学部の各コースの中では受験倍率が比較的高く、公認心理師の資格取得を目指すため、大学院へ進学する学生も多いという。

しかし、その後の進路では教職に就く場合もあるが、児童相談所や発達支援の現場など、学校以外で子どもの支援をより必要とする職種に向かうケースが目立つそうだ。同コースを担当する茅野理恵准教授は「特別支援学校の教員免許を持っていれば、特別支援学校や特別支援学級に配置されるように、公認心理師の資格を持っていれば、学校で教育相談などの仕事ができるといった形に位置付けてくれれば、教師になる人は増えるのではないか。教科の専門性を持った教師と同様に、心理を専門とする教師が各学校に均等に配置されるスタイルになると、学校はかなり変わるだろう」と話す。

また、信州大学教育学部では、教職課程で心理学に関する科目を学んだ学生に対し、他の心理学の授業を紹介することも積極的に行っている。自身も中学校の教師をしながら心理学の重要性を自覚し、学び始めたという茅野准教授は「心理学を学ぶことで、今の教師の負担が軽減できる面もある。子どもは言葉以外にもさまざまなサインを出している。それに気付けるのは専門家ではなく、共に生活している大人だ。さまざまな形で表れるサインをサインとして捉えられる力があると、早期発見・早期対応ができる。早いうちに気付ければ対応も大変ではない」と指摘。

「SCやSSWが入らないといけない重篤な状況になってから対応するのでは、より大変さが増すばかりだ。教師が心理学の知識を持っていれば、子どもの支援に見通しを持つことができ、子どものサインに対していくつかの可能性を考えながら、支援の方向性を定めていける。SCやSSWといった専門家に支援を頼む際にも、知識があれば適切な連携ができる。公認心理師とまではいかなくても、心理支援の基礎知識を持つのは重要だ」と、教師が心理学を学ぶメリットを強調する。

生徒指導を担当する奈良市立若草中学校の栗山泰幸教諭は、一念発起し教員として働きながら放送大学に通い、日本心理学会が認定する心理学の基礎資格である「認定心理士」の資格を2015年に取得した。さらに昨年、心理職唯一の国家資格である公認心理師の試験に挑戦し、見事合格した。放送大学の授業を通じてさまざまな大学の心理学の研究者と出会うことができたが、異口同音に「心理学で人の心が分かると思わないでください」と語っていたのが印象的だったという。「心理の道を志す者は、人を一側面で決め付けてはいけない。こういう場面が見られたから、こういう人物だとは分からない。別の面から見たらどうか、家族や友達から見たらどうか、あるいは明日になればどうか。そうやっていろいろな側面から一人の人と真摯(しんし)に向き合うべきだということを、徹底的に教わった。資格を取るために勉強して一番変わったのは、子どもたちを横並びで見たり、過去のことを踏まえて決め付けたりしなくなった。人は一人一人みんな違うのが当然で、だからこそ全ての命が尊いのだという考え方が、自分の体の中に流れている気がする」と栗山教諭は振り返る。

そんな栗山教諭が中心になって若草中学校で取り組んでいることの一つが「美点凝視」だ。美点凝視では、互いの個性や努力を認め合い、エールや感謝のメッセージを、写真と合わせて掲示物にして伝え合う活動が行われている。3年ほどこの取り組みを粘り強く続けた結果、校舎の中は500枚を超える写真とメッセージがあふれるようになった。最初は教職員から生徒に対する褒め言葉が中心だったが、次第に生徒同士や生徒から保護者への思い、保護者から子どもたちへのエールや感謝の言葉などが見られるようになっていった。さらに最近では、「〇〇先生の授業は真剣でカッコいい」と、生徒から教職員に対する激励や称賛のメッセージも贈られるようになった。それを見つけた栗山教諭は「子どもたちが大人を認めようとしてくれている」と、変化に手応えを感じたそうだ。

「生徒指導部長の自分に生徒から頻繁に相談が来るかというと、必ずしもそうではない。養護教員が気掛かりな生徒の存在に気付くこともあれば、生徒の話をじっくり聞いている担任もたくさんいる」と、栗山教諭は必ずしも資格を持っていたり、心理学を専門的に学んだりしていなくても、子どもに寄り添うことが得意な教職員はすでに学校に多くいる点を強調する。「でも、なぜ、そうした教職員がいるにもかかわらず、生徒への十分な支援として機能していないかと言えば、学校をはじめとする子どもを取り巻く環境、そして社会全体にゆとりがないからだ。学校でも子どもと談笑できる時間的なゆとりが、だんだんとなくなってきている。家庭や地域の中でも、身近な大人が子どもの話に耳を傾け、子どもを中心にゆったりとした時間を過ごせるといった余裕がなくなっているのではないだろうか」と栗山教諭。大人も子どもも、お互いに向き合う余裕を取り戻す必要があると呼び掛ける。