消費者庁新未来創造戦略本部はこのほど、消費者教育の実施効果を検証するため、成年年齢の18歳への引き下げを目前に徳島県内の高校などで実施した調査の結果を公表した。生徒に消費生活に関するテストを行ったところ、「注文したものが届かず、お金だけ取られた」や「詐欺に遭い、だまされてお金を払った」経験が多いほど、テストの得点が低いことが分かった。

調査は昨年2~3月に、徳島県内の全ての高校、中等教育学校、高等専門学校で、消費者教材教育「社会への扉」を活用した消費者教育の授業を受講した生徒4627人の有効回答と、消費者教育の授業を担当した教員を対象にした38校分のアンケートを分析した。

生徒の消費者トラブルの実態について調べたところ、「注文したものが届かず、お金だけ取られた」経験がある生徒は「1度だけあった」が4.4%、「2、3度あった」が1.2%、「何度もあった」が0.3%で、1クラス当たり2人程度の経験者がいることが分かった。同様に「詐欺に遭い、だまされてお金を払った」経験がある生徒は、「1度だけあった」が2.2%、「2、3度あった」が0.7%、「何度もあった」が0.3%だった。これらのトラブルは、ゲームやアプリなどの有料ダウンロード、ネット通販、フリマアプリなどのデジタル取引を活用する頻度が高い生徒ほど、経験する割合が高くなっていた。

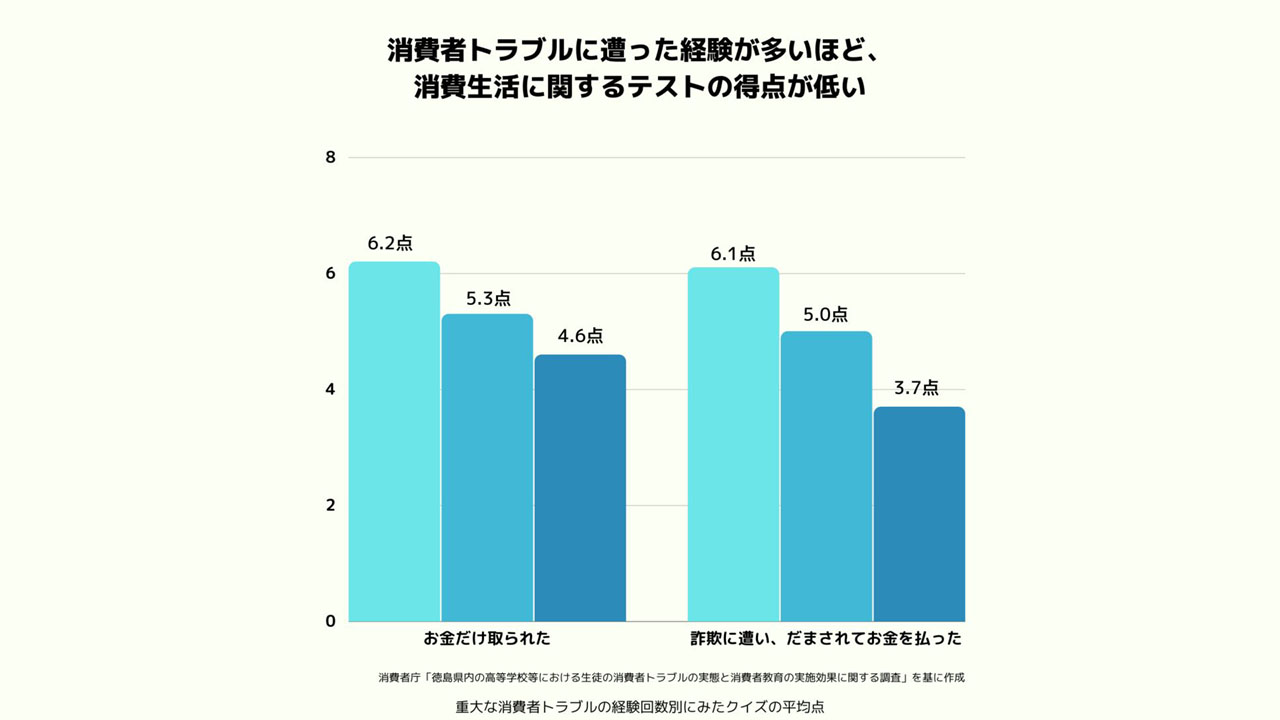

消費生活に関する10問・10点満点のクイズを出し、生徒の知識の習得度を調査したところ、「注文したものが届かず、お金だけ取られた」経験が全くない生徒の平均は6.2点なのに対し、「1度だけあった」と答えた生徒は5.3点、「複数回あった」と答えた生徒は4.6点と低かった。同様に「詐欺に遭い、だまされてお金を払った」経験が全くない生徒の平均点は6.1点で、「1度だけあった」生徒は5.0点、「複数回あった」生徒は3.7点と、全くない生徒と比べて低かった。

消費者問題に関して専門的な知識・経験のある消費生活相談員や、事業者・事業者団体などの外部講師による出前講座の実施の有無で比較したところ、「注文したものが届かず、お金だけ取られた」経験がある生徒の割合は、出前講座を実施しなかった場合は7.2%なのに対し、実施した場合は5.5%だった。「詐欺に遭い、だまされてお金を払った」経験がある生徒の割合は、出前講座を実施しなかった場合は4.4%なのに対し、実施した場合は2.8%で、有意に少ないことが分かった。