ほとんどの中学3年生が高校へ進学する日本で、受験した高校が定員割れを起こしたにもかかわらず、不合格となってしまう事例が存在している。こうした「定員内不合格」について、文科省は今年度初めて実態調査を行い、全国の公立高校で少なくとも延べ1631人いたことが分かった。その中には、毎年のように高校受験に挑みながらも、不合格を突き付けられてしまう人もいる。高校で学びたいというその人たちの願いは、なぜかなえられないのか。定員内不合格に対する高校側の説明責任が問われている。

「『どうして高校生になりたいの?』、皆さんは高校生になるときにそう聞かれたことはあるだろうか。どの高校に行くのかとは聞かれても、高校生になる理由は聞かれない。私もそうだ。けれども、娘の美佳の場合は違う。本人がそれを望んでいるのかと聞かれる。娘は18歳になるが、今も高校受験をしている」

3月7日、千葉県庁で行われた記者会見で、雑賀貴子さんは集まった報道陣に向けて、そう問い掛けた。

娘の美佳さんは車椅子で移動し、医療的ケアを必要とするなど、重度の障害がある。小学校、中学校は地域の公立校に通い、中学校では途中から通常学校に在籍。高校も地域の公立校に行きたいと、近くの千葉県立浦安南高校を受験したが、前期試験は不合格、後期試験と2次募集は「定員内不合格」だった。それ以来、美佳さんは毎年高校入試に挑み、今年で4年目になる。今回も浦安南高校を受験したが、3月3日に発表された結果は定員160人に対して合格者は51人であったにもかかわらず、美佳さんは不合格だった。

2次募集に望みをつなぐ美佳さんと貴子さんは、記者会見が行われる前に県教委を訪れ要望書を提出。県立高校で定員内不合格を行わないことや、2次募集で行われる学校独自の入試問題を、美佳さんが答えられるように選択式に変更するなどの合理的配慮を求めた。

「最終的な合否の判断は学校長に権限が委ねられている。受験生が学校にとって不適格だと判断され、落とさなければいけない特段の理由について説明を求めても、『総合的判断』としか説明されない。高校側は、『総合的判断』という不明瞭な言葉で、意欲のある人の学ぶ権利を奪っている」

貴子さんのこの問いに、県教委からも高校側からも、納得のいく回答は得られていないという。

美佳さんのようなケースは全国的に決して珍しいものではない。

2022年7~8月に行った文科省の22年度の「高等学校入学者選抜の改善等に関する状況調査(公立高等学校)」で初めて把握された公立高校の定員内不合格は延べ1631人。そのうち、最終日程で実施される入試でも定員内不合格だったのは、延べ505人だった。青森、山形、福島、群馬、佐賀、沖縄の各県は、全ての日程・最終日程での定員内不合格の延べ人数・学校数のうち、複数の項目で「把握していない」と回答していたことから、実際はさらに多い可能性も考えられる。

また、データからは他にも、宮城(108人)や山口(131人)、高知(182人)、福岡(148人)など、100人以上の定員内不合格が発生している県がある一方で、定員内不合格を出さないことを徹底している都道府県もあるなど、都道府県間の差が大きいことも読み取れる。1都3県の中で定員内不合格を出しているのは、美佳さんの住む千葉県だけだ。

この調査を受けて、3月9日に開かれた参院文教科学委員会で、これまでも定員内不合格の問題を取り上げてきたれいわ新選組の舩後靖彦議員は「住んでいる自治体で定員内の合否が分かれるのは、受験生にとって理不尽極まりない不利益だ。この格差を埋めるのに、文科省から定員の確保と定員内不合格とする場合は、その理由について明確に説明できるようにすること、その際、『総合的な判断』などの理由では説明責任を十分に果たされているとは言えないことを、都道府県教育委員会がきちんと高等学校に指導するよう促していただきたい」と質問し、永岡桂子文科相に見解を求めた。

これに対し永岡文科相は「高等学校入学者選抜においては、定員内不合格が直ちに否定されるものではないが、定員内でありながら不合格を出す場合には、その理由が説明されることが適切であると考えている。入学者選抜の方法は各教育委員会や学校によってさまざまであることから、具体的にどのような理由を説明すべきかについては、一概に申し上げるのは困難だが、求めがあった場合には、どのような考えで選抜を実施したかについて、当該学校の持っている社会的役割やアドミッションポリシーを踏まえて、できる限り説明いただきたいと考えている」と答弁している。

また、2月14日の閣議後会見で、定員内不合格について尋ねられた永岡文科相は「(文科省の調査で)把握をしている定員内不合格については、その理由までを調査しているものではないが、文科省としては、仮に障害のみを理由として入学を認めなかったということがあった場合には、これはあってはならない」と強調している。

美佳さんをはじめ、障害のある生徒の高校進学を支援している「障害児を普通学校へ・全国連絡会」では昨年、同会メンバーが独自に情報公開請求を行ったり、教職員組合の協力を得たりするなどして、都道府県ごとの定員内不合格を調べ上げた。その過程で、定員内不合格を巡るさまざまな状況が浮かび上がってきた。

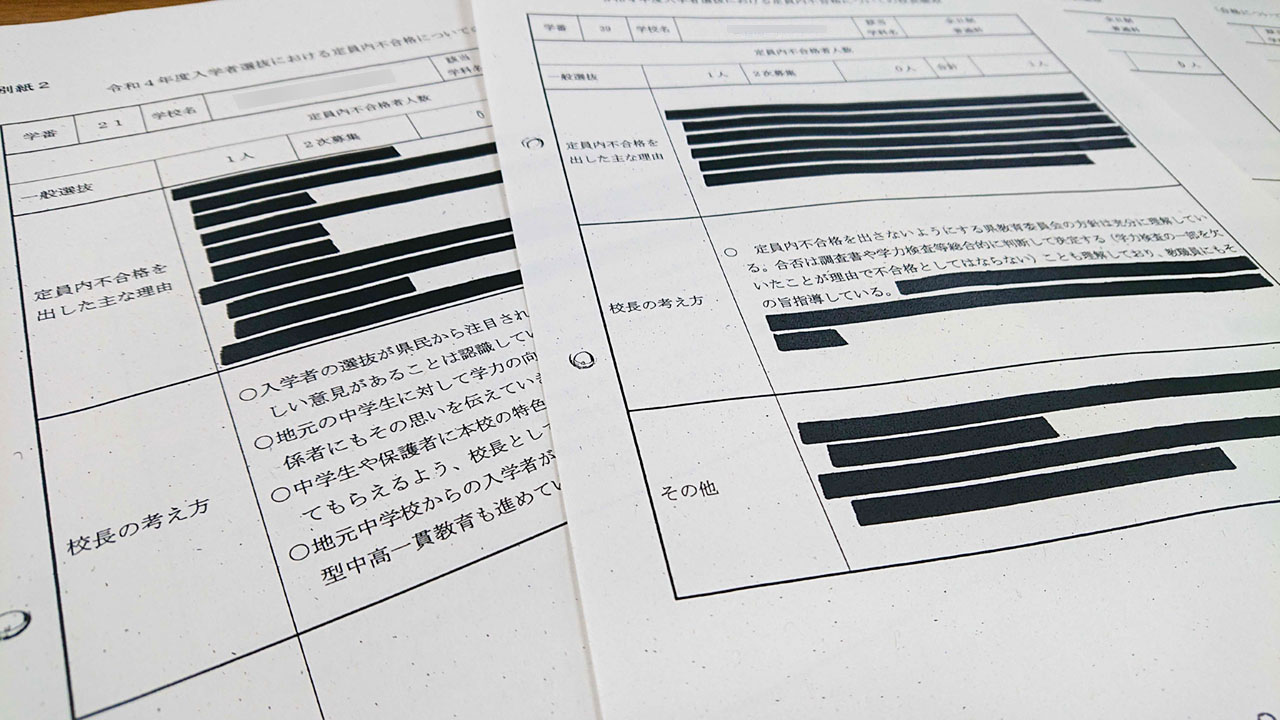

その一つが、定員内不合格を出した高校に対する都道府県教育委員会の指導だ。文科省の調査でも、いくつかの県で定員内不合格を出した高校から理由を聞くなどの対応を取っていると回答した県があることが分かっている。しかし、同会メンバーが情報公開請求で入手したある県の資料では、校長からの聞き取り内容のうち、定員内不合格を出した主な理由の欄は全て黒塗りの状態だった。なぜ定員内不合格を出したのか、校長の考えはヒアリングした都道府県教育委員会以外、事実上知ることができない状態にある。

同会では、障害のある受験生を定員内不合格にした高校が公式に挙げる主な理由として「入試で点数が取れないこと」が考えられるとみている。しかし、同会運営委員の関やす子さんは「実際には、障害があるから入試で点が取れないわけで、点数が取れないという理由は、障害を理由にしているのとほとんど同じではないか」と批判する。

同じく運営委員の孝本敏子さんは、障害のある受験生に対する合理的配慮の不十分さを問題に挙げる。例えば、美佳さんが2次募集を受験する際に県教委に求めたように、全ての問題を選択式にすれば障害があっても解答できる場合がある。しかし、実際の入試問題は選択式だけでなく記述式もあり、鉛筆を持てない美佳さんの場合、それらの問題に解答することはそもそも不可能だ。そうなれば、最初からその問題の得点はないものとして入試に臨まなければならなくなる。

「教育委員会に合理的配慮を求めても、『公平性を考えるとできない』と断られてしまう。しかし、鉛筆を持てない人に鉛筆で書かなければ答えられない問題を出すことこそ、不公正ではないか。そういう問題を出しておいて『点数が取れないので不合格にした』とどうして言えるのか」と孝本さん。「『泳げる人に速く泳げるように指導するのが高校教育』という観念が教員の中に強い。それが定員内不合格をしようとする大きな力になっているのではないか」と、高校現場に「適格者主義」の考え方が根強いことを指摘する。

高校の定員内不合格についてどう考えるか。教育新聞は1月23~30日に読者投票(Edubate)を行った。その結果、最も多かったのは「明確な理由があれば仕方がない」の60.8%で、くしくもその割合は、3年前の19年12月2~9日に行った同様の質問で最も高かった「学力や学校の受け入れ体制など、明確な理由を説明できれば受け入れなくてよい」とほぼ同じ割合だった。一方で、変化もあった。3年前の読者投票では「定員に満たないのであれば、原則として受け入れるべき」は11.3%だったが、今回は「全員受け入れるべき」が15.7%と、わずかに増えていた。

この3年間で、定員内不合格の問題は少しずつメディアで取り上げられるようになり、昨年秋には、国連の障害者権利委員会から日本政府に対して、「全ての障害のある子どもに対して、通常の学校へのアクセシビリティを確保すること」を求める勧告が出された。文科省も定員内不合格の実態把握を始めた。こうした変化の中で、学校現場の意識も変わり始めているのかもしれない。それでもまだ、高校に行きたくても、学校のキャパシティーは問題ないにもかかわらず、拒まれてしまう人が多くいるのが実情だ。

美佳さんは浦安南高校の2次募集を受験したが、県教委に要望していた問題の選択式への変更は認められず、結果は定員内不合格だった。