出口の見えないトンネルのごとく長期にわたったコロナ禍は、新しい小学校の教科書にもさまざまな影響をもたらした。3月28日に検定結果が出た小学校の教科書の中には、新型コロナウイルスについてその教科の内容に沿った内容を掲載したり、感染防止対策を意識した工夫が施されたりしているものもある。また、一部の教科書では、マスクを着用した子どもの写真について、着用の仕方や場面が不適切とされ、検定意見が付けられたものもあった。教科書の編集担当者に聞くと、教科書の編集作業も従来のやり方を見直すことになったという声もあった。コロナ禍の中で、これからの学びを教材として表現する教科書編集者らはどう向き合ったのか。

「コロナで子どもたちが無力感にさいなまれている。学校行事もなくなり、あれもしてはいけない、これもしてはいけない、と活動が制限される中で、自己有用感がどんどん低下している。子どもたちが『図画工作』の学びの中で、試行錯誤しながら達成感を得られる体験をしていくことで、自己有用感や自己肯定感を取り戻せないか」

日本文教出版の「図画工作」を担当する編集部の樋野行平部長代理は、新しい教科書のコンセプトをそのように語る。編集会議が立ち上がったのは2020年3月。日本でコロナ禍が本格化し、著者と次の教科書のコンセプトを議論する中で、改めて子どもたちが表現し、お互いの存在を認め合う「図画工作」の学びの原点に立ち返ることになったという。

感染症について学習する「保健」の教科書。Gakkenでは、従来の感染症に関する解説をベースにしつつ、新型コロナウイルスに関する写真や用語を追加した。同社の「保健」の教科書の担当者は「当初は『新型コロナウイルスをメインに』という声もあったが、教科書は長く使うものなので、どのように扱うかはかなり悩んだ。しかし、学習指導要領で示されている感染症対策の本質からはぶれないようにする、という方針で編集作業に入ることにした」と話す。

「社会」を発行する日本文教出版では、歴史のコラムページで、過去に人類が直面したスペイン風邪やコレラなどの危機を紹介。「社会」を担当する編集部の中谷泰季課長は「社会科は事実をきちんと扱う教科でもある。コロナ禍の影響によってマスクの写真が入っているのも、今回の教科書ならでは。過去に人々が感染症と戦ってきたことと通じる部分もあると思うが、コロナが終わったから今後パンデミックが起こらないとは限らない。これから、もし感染症が広がったときに、自分たちはどうしていけばいいかを考えるきっかけにもなると思う」と思いを込める。

今回新しくなった教科書の紙面をみると、随所に新型コロナウイルスの影響が感じられる。イラストの中には、さりげなくアルコールスプレーが描かれていたり、子どもたちが集まって学習する場面でも、適度な間隔を空けていたりする。そうした細かな配慮に目を光らせるのも、教科書編集者の仕事の一つだ。

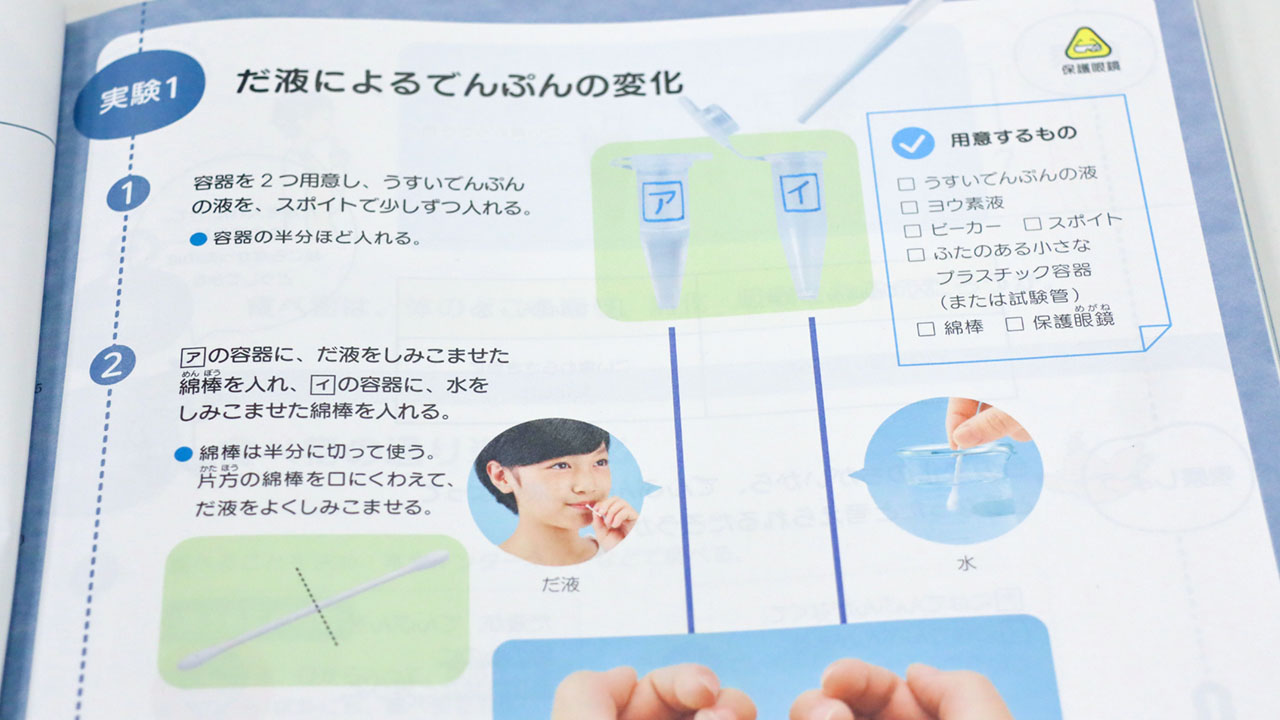

これまで教科書に載っていた内容が、コロナ禍で再評価されたケースもあったという。啓林館の「理科」では、6年生の学習で唾液の働きを調べる実験が載っている。「現行の教科書から、試験管ではなくマイクロチューブを使うやり方を載せていた。班で実験をするときに、誰の唾液を使うかで嫌がる子どもがいるということへの配慮から提案したものだったが、個人実験としてもできるので、結果的にコロナ禍でも実験ができた。感染症が流行したときにリスクがある実験には、今回の教科書で注意文を載せている。感染症が流行しているから実験をしないのではなく、個人でできるやり方や十分な注意をしながらやっていくという考え方が大事ではないか」と、「理科」の教科書を担当する小学校編集部第2課の工藤啓紀課長。

「音楽」を発行する教育芸術社では、手拍子による集団での音楽表現を取り入れた「クラッピング」という教材を独自に開発しており、これまでも「音楽」の教科書の中で紹介してきた。同社取締役で第二編集部の呉羽弘人部長は「思いがけずコロナ禍で、このクラッピングができて良かったという話が耳に入った。ある中学校では、合唱コンクールの代わりにこの手拍子の音楽をやったとも聞いた。読譜力も身に付くし、集団で表現するときに振り付けを入れれば、パフォーマンスの要素も加えられる」と強調。「どんな環境でも、人間は根源的に何かを表現したいと思っている。それを取り上げられるほど苦痛なことはない。いろいろな工夫をすれば、音楽的な表現ができるという要素が、もともと教科書に隠れていたんだと気付かされた」と話す。

全国一斉の長期休校中、現行の教科書に掲載されていた二次元コードから学習コンテンツにアクセスしてくる数も一気に増えた。そのときの経験とデータは、いつかまた同じような状況になっても子どもたちの学びを止めないようにするという、学習コンテンツの新たな存在価値を見いだすことにもなったという声も聞かれた。

コロナ禍で教科書の編集作業も従来のやり方が通用しない事態に迫られた。

多くの会社が編集会議をオンラインで実施。遠方の著者も参加しやすくなるなどのメリットもあった半面、これまでのように、一堂に集まって紙の原稿を見ながら膝を突き合わせて徹底的に議論することは難しかったという。

在宅勤務をする中で、身近な「読者」からの意見が役立てられたという声もあった。「地図」を発行する帝国書院の編集部第一編集室の岡安直行部長代理は「ちょうど自分の子どもが小学3年生と5年生だったので、『地図』を見せていろいろな話を聞いた。誤読しやすいところや見にくいところ、逆にどんな情報に興味を持ったかといったことを教えてもらった。自分以外にも、子どもがいて在宅勤務をしている社員がいたので、同じように『地図』を見てもらうことにした。細かいところだが、その声を生かして修正している部分もある」と話す。

小学校の教科書編集では、子どもたちの活動場面の写真を集めたり、学習場面や作品を撮影したりする作業も大事な仕事だ。今回の教科書検定では、マスクを着けながら運動する写真や、「鼻マスク」になってしまっている児童が写っている写真に対して、「児童が誤解する恐れがある」と意見が付き、差し替えや修正をして対応したケースも複数あった。

光村図書の「国語」では、デジタルコンテンツに入れる実写動画の撮影で、子役のオーディションになかなか人が集まらなかったり、撮影時期が感染状況に左右されたりして、苦労したという。同社取締役編集第二本部の松井伸二本部長は「編集者だけでなくカメラマンも、キットで事前検査して、撮影後もきちんとまた検査して、二重三重の対策を徹底した。頻繁に除菌もして、子どもの手は絶対に触らないようにした。これまでは1日で終わった撮影を、3日に分けてやらないといけないこともあった。しかし、フリー素材や過去の使い回しではなく、新しくしなければいけないものがいっぱいあるので、そこは全教科でこだわった」と振り返る。

啓林館で「生活」の教科書を担当した小学校編集部第2課の伊藤朱里さんは「撮影前に保護者も子どもも検温して、体温を書いて確認したり、アルコールスプレーを用意したりして、感染対策を徹底していたが、本当に子どもたちを集めて撮影していいものなのだろうかという思いもあった。撮影を予定していたが、感染者数が増えて延期になったことが何度もある。本当に苦労してつくった教科書だ」と感慨深げに語る。