2022年春の大学入試で、英語の資格・検定試験を活用した選抜区分が、一般選抜で24.3%となり、20年春と比べて7.9ポイント上昇していたことが、文科省の「大学入学者選抜実態調査」で3月31日、明らかになった。総合型選抜では33.9%、学校推薦型選抜では26.0%が活用していた。また、英語4技能試験と並んで大学入試改革の争点となった記述式問題については、一般選抜の個別学力検査で出題している選抜区分の割合は、国立大学・公立大学では共に99.9%と高く、私立大学では40.2%にとどまった。

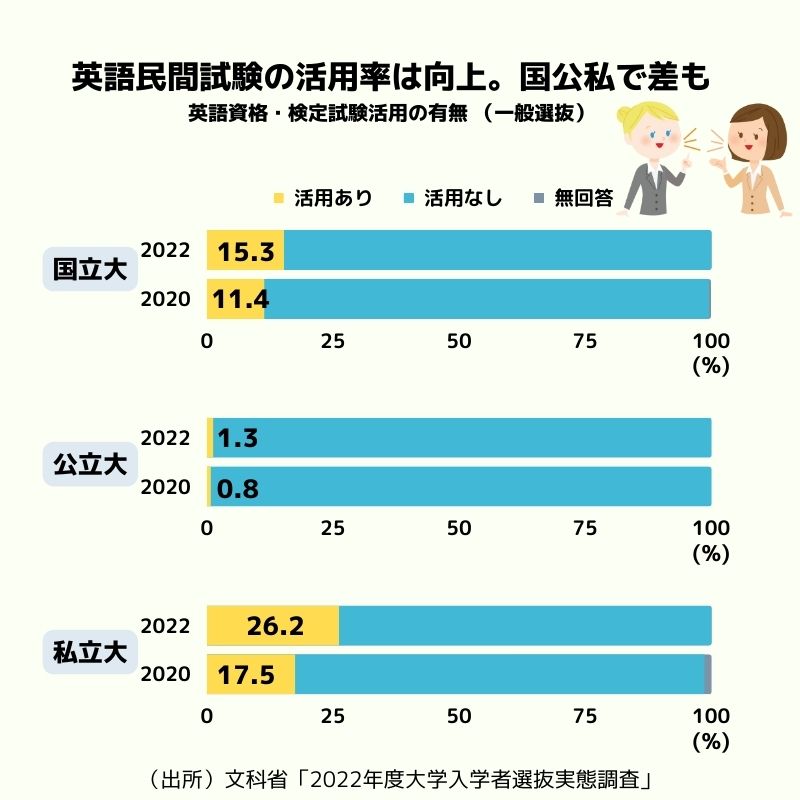

一般選抜での英語の資格・検定試験の活用状況を国公私立大学別にみると、国立大学は15.3%、公立大学は1.3%にとどまったのに対し、私立大学では26.2%の選抜区分で活用しており、違いが見られた。ただ20年入試と比べるといずれも割合は上昇しており、国立大学は1.3ポイント増、公立大学は0.5ポイント増、私立大学は8.7ポイント増となった。

総合型選抜では、国公私立大学を問わず3割超が活用していたが、国立大学では20年入試と比べて、逆に9.4ポイントの減少となるなどの動きも見られた。また大学の学科別にみると、英語の資格・検定試験の活用率が最も高いのは人文科学(31.3%)で、次いで社会科学(29.3%)、工学(22.2%)となっていた。

一方、記述式問題については、国公立大学のほぼ全ての選抜区分で出題。教科別に見ると、一般選抜の個別学力検査で出題している割合が高いのは、物理(60.7%)、数学(57.9%)、化学(53.4%)など。記述式問題の種類としては、「短答式・穴埋め式」が39.8%、「短文」が22.9%、「長文・小論文」が13.8%、「図表・グラフ・絵等」が8.7%だった。

一般選抜の個別学力検査で、短答式・穴埋め式を除く記述式問題を解いたと推定される選抜区分にかかわる入学者数は、国立大学で6万7779人(98.0%)、公立大学で1万5659人(93.9%)、私立大学で9万1299人(55.6%)となった。

全体的な大学入試の傾向としては、一般選抜・総合型選抜・学校推薦型選抜ともに、総合型選抜の割合が増加。一般選抜で大学入学共通テストを利用して合否判定する選抜区分は、国立大学94.8%、公立大学で96.8%となり、私立大学でも45.6%に上った。国立大学では7科目の利用、公立大学では7・4・5科目の利用、私立大学では2・3科目の利用が多かった。

21年7月に取りまとめられた「大学入試のあり方に関する検討会議」の提言では、実証的なデータやエビデンスに基づく政策決定の重要性が指摘されており、今回の調査は現在の大学入試の状況を把握するために行われた。調査対象は国内の全大学・短大(計1071校)で、回収率は100.0%。調査時期は昨年7月14日から8月31日まで。

検討会議の提言ではまた、共通テストでの英語4技能試験・記述式問題の導入は困難だとして、各大学の個別試験で総合的な英語力や、思考力・判断力・表現力の評価を進めることを求めた。これを踏まえ22年8月には、文科省が「総合的な英語力の評価・育成」「思考力・判断力・表現力の評価・育成」などの観点から、先進的な取り組みをしている大学を紹介する好事例集を公表している。