各地で進む教員採用試験の早期化・複線化の取り組みを、教員志望の学生はどう捉えているのか――。教育新聞では3月に、教育新聞を読んでいる教員志望の学生に意識調査を実施した。回答者の9割以上が教員採用試験を受験する意向を示すなど、教員志望度が高い集団にとって、教員採用試験の早期化や複線化の評価は分かれた。一方で、教員志望の学生のニーズとして浮かび上がってきたのは、初任者の負担軽減や支援の充実だった。

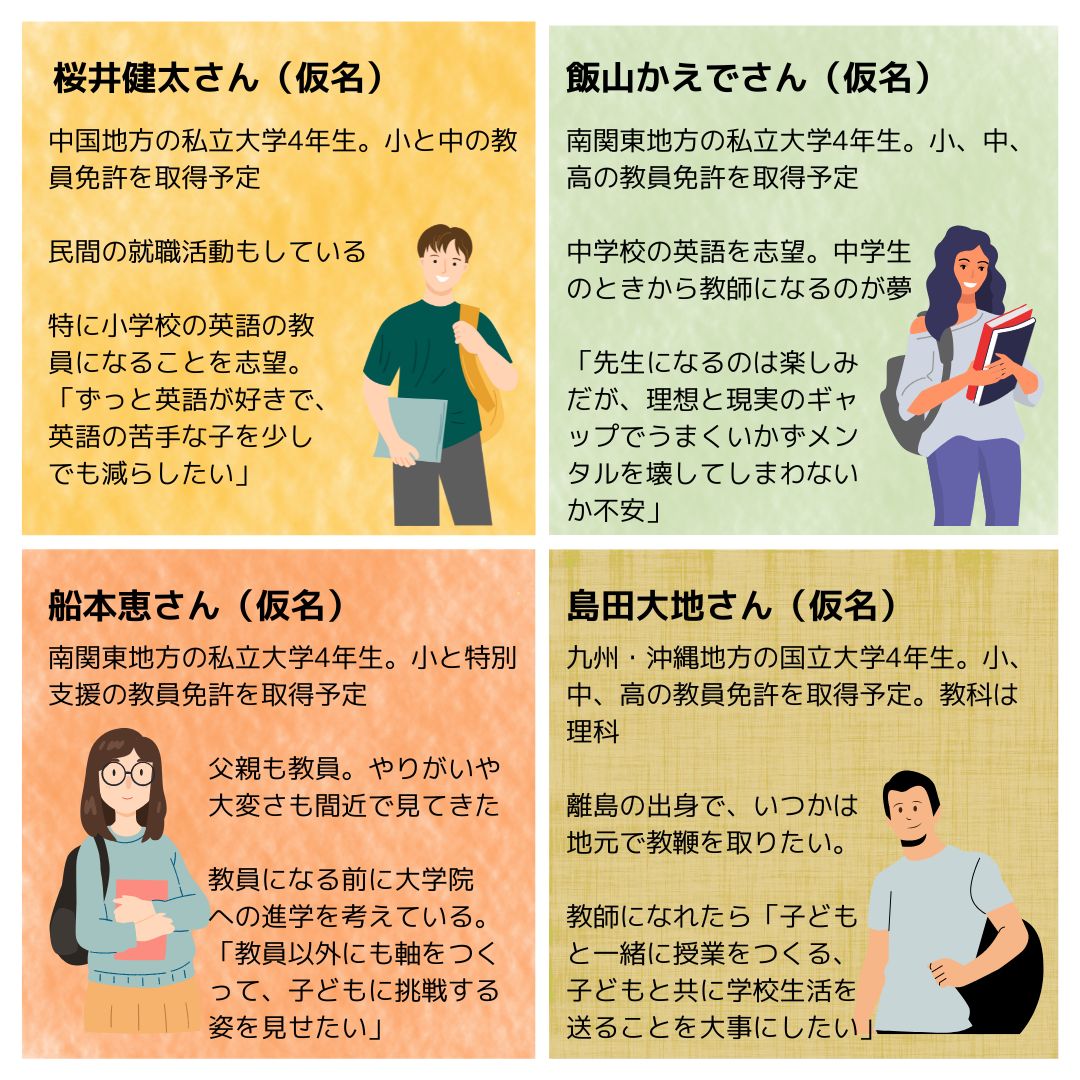

調査は3月10~16日に、教育新聞を読んでおり、教職課程を履修している大学生・大学院生を対象にウェブアンケートフォームを使って実施。61人が回答した。回答者の属性を見ると、大学4年生が最も多く70.5%、次いで大学3年生が8.2%だった。59%が国立大学、41%が私立大学の学生で、地域別にみると東海(静岡、愛知、岐阜、三重)が29.5%、東北(青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島)が19.7%、東京都内が14.8%、南関東(千葉、埼玉、神奈川)が13.1%、近畿(滋賀、奈良、和歌山、京都、大阪、兵庫)が8.2%と、さまざまな地域の学生が回答している。教職課程で取得する予定の教員免許状について、当てはまるものを回答してもらったところ、高校が82.0%、中学校が78.7%、小学校が55.7%で、特別支援学校(8.2%)や幼稚園(9.8%)もあった。さらに今回、意識調査への回答者のうち、個別取材に応じてくれた4人の学生にインタビューも行った。4人の学生のプロフィールは図にまとめている。

教員志望度に関する質問に目を向けると、卒業後に教職に就くことを「希望している」と答えたのは78.7%、「どちらかと言えば希望している」は16.4%。教員採用試験を「必ず受験するつもりだ」は80.3%、「多分受験すると思う」は13.1%で、教員志望度が高い集団であることを物語っている。それを裏付けるように、教員採用試験を「必ず受験するつもりだ」「多分受験すると思う」と回答した人に複数回答でそれ以外の進路選択の可能性を尋ねたところ、76.8%は「他の公務員試験の受験や民間への就職活動は考えていない」と、教職一本で考えている人が多いことが分かる。一方で「他の公務員試験も受験する」(8.9%)や「民間への就職活動も行う」(12.5%)、「大学院などへの進学も考えている」(14.3%)も一定数あった。

中国の私立大学4年生の桜井健太さん(仮名)は、今年受ける教員採用試験の勉強の傍ら、民間への就職活動もしている。その理由を尋ねると「教員は視野が狭いとよく言われているので、視野を広げようと。就職活動はその一環で、教育系の企業の説明会などに参加している」という答え。「自分自身は大学に入るころから教員になろうと思っていたが、中学校にするか小学校にするかはかなり迷っていた。それを最終的に決めたのは3年生の終わりごろで、いろいろな先生の話を聞いたり、友達に相談したりして、悩みに悩んで決めた」と振り返る。

南関東の私立大学4年生の船本恵さん(仮名)は、大学院に進学して教育社会学の研究をしたいと考えている。「入学したときはすぐに現場に出るつもりだったが、コロナで対面での学びが少なく、もう少し勉強したいと思うようになった。教員採用試験は来年度に受験することになると思う」と話す。

このように、民間の就職活動をしていたり、大学院への進学を考えていたりしている回答者でも、教員が第一志望であったり、いずれは教員になることを視野に入れている人が多いことが伺える。今回の調査結果も、教員になることを強く志望している学生の考えであることを前提に読み解く必要がありそうだ。

調査では、一部の自治体が打ち出している教員採用試験の複線化に関する施策の評価を聞いた。

東京都などが始める大学3年生から1次の筆記試験などを前倒しで受けられるようにする仕組みについて、「あなたが大学3年生だったら」、受験してみようと思うか聞いてみた。その結果は「思う」が50.8%、「どちらとも言えない」が27.9%、「思わない」が21.3%で、半数程度が受験に前向きな印象を受けた。これに関する自由記述では「チャンスが2回に増えるから」(東海の国立大学4年生)、「対策の時間をそれぞれ長く取れるから」「一度、経験して雰囲気や問題のレベルを体験してみたいから」(東海の私立大学3年生)、「1次試験と2次試験の両方を対策することは大変だと思うから」(北海道の国立大学2年生)など、チャンスが増えることや3年生の腕試し、1次試験と2次試験の負担の分散などのメリットを挙げる声があった一方、「教育実習を踏まえた上で受験について考えたいと思うから」(東海の国立大学4年生)や「サークル活動や実習などがあり、教員採用試験を受けるだけの勉強ができないと思うから」(東北の大学4年生)、「大学3年では、まだ教職についての知識や理解が浅いから」(南関東の私立大学4年生)など、慎重な見方もあった。

南関東の私立大学4年生である飯山かえでさん(仮名)は、中学生のころから教員になることが夢で、それ一筋で大学も選んだ。「確かに3年生で意欲があれば、教員採用試験を受けたいと思うかもしれないが、4年生と3年生が一緒に受験するのは、ちょっとどうなのかなという気持ちはある」と指摘。腕試しで受けようという心理的に余裕のある人と、これで進路が決まるという4年生では、教員になりたい気持ちは同じでも、本気度が違うのではないかとみる。

さらに、大学から推薦を受けた3年生について、 書類選考の上で1次試験を免除し、個人面接、模擬授業、論文による2次試験を行い 、学業成績を加味して大学3年生のうちに内定を出す横浜市の取り組みの評価を聞いた。その結果は▽とてもよいと思う 21.3%▽どちらかと言えばよいと思う 26.2%▽どちらとも言えない 18.0%▽どちらかと言えばよくないと思う 23.0%▽とてもよくないと思う 11.5%――と、賛否が分かれた。

自由記述では「早期に進路を決定したいと思うため」(東京都内の私立大学4年生)や「やる気のある学生と、優秀な人材を集めたい自治体の要望がマッチしているなら早期に取るのは良い仕組みだと思う」(東北の国立大学4年生)など好意的なものもあったが、「不公平感が生まれる。そういった人材は、4年生になってからも合格する見込みがあると思う。期間が前倒しになるだけである。残るのは不公平感だけだ」(東海の国立大学4年生)や「教育実習など実際の学校現場を経験してからの方がいいと思うから」(南関東の私立大学4年生)など、懐疑的な意見も寄せられた。

九州・沖縄の国立大学4年生の島田大地さん(仮名)は、出身の都道府県で教員採用試験を受けるつもりだ。今のところ、大学3年生にも受験チャンスがあるのは、人口の多い都市部の自治体が多い。「僕は地元で教員をしたい思いが強いので、仮に都市部の自治体が3年生で受験できたとしても、多分受験することはないだろう。地元の県がそうなれば受けるかもしれない。一方で、3年生の段階で、推薦で地元の教員に、というチャンスをもらえたら、ぜひ受けたい」と島田さん。地元志向など、教員として働きたい具体的な自治体がある学生であれば、その自治体の推薦制度は大きな魅力になる可能性がありそうだ。

そもそも教員採用試験の早期化・複線化は、中教審の昨年12月の中教審答申「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について~」に向けた議論の中で打ち出され、文科省と都道府県・政令市教委などで構成される「教員採用選考試験の在り方に関する関係協議会」が立ち上げられたことに端を発している。

昨年10月に開かれた関係協議会の初会合で、文科省は教員採用試験の早期化について、①現行よりも1~2カ月程度早め、5月ごろに1次試験を行った後に教育実習を実施し、7月に2次試験を行った上で、8~9月に合格発表②現行よりも 3カ月早め、1次試験を4月に行い、5~6月にかけて教育実習を実施した上で2次試験を行い、7~8月に合格発表――の2つのスケジュール案を示している。

このスケジュール案の評価はグラフ②の通りで、どちらの案も否定的な見方がやや高いものの、賛否はほぼ拮抗(きっこう)していた。

自由記述では「就職活動の開始とほぼ同時期になると、教員採用試験の受験者は教員以外の選択肢を取れなくなるようなスケジュールになりかねないと感じるため」(九州・沖縄の国立大学大学院2年生)や「試験勉強と学部授業に加えて実習準備が重なる時期であるため、相当の負荷がかかり、受験率は上がらないのではないか」(東京都内の国立大学大学院2年生)、「教育実習の準備と教員採用試験の並行は時間的にも精神的にも厳しい部分があると思うから。また、教育実習を経て教員を目指すか考え直す人も多くいるから」(中国の国立大学4年生)など、大学の授業や教育実習、他の就職活動のスケジュールと重なることで、学生の負担が大きくなることを懸念する声があった。反対に「実習内容も試験勉強になるとも思うし、1次試験が終わった後の実習の方が、実習はやりやすいとも思うから」(東海の私立大学4年生)や「結果が早くわかるから」(近畿の国立大学4年生)、「卒論の時期とかぶらず、楽になると思う」(東海の国立大学4年生)など、早めに進路が決まることへの安心感を挙げる人もいた。

文科省が進める教員採用試験の早期化・複線化に対しては▽とても評価する 11.5%▽どちらかと言えば評価する 34.4%▽どちらとも言えない 16.4%▽どちらかと言えば評価しない 26.2%▽全く評価しない 11.5%――と、受け止めが二分されている。自由記述では「複数回の受験は複線化という意味でもよいと思う。早期化については、疑問符」(東京都内の私立大学4年生)、「早期化は支持しないが、複数回の実施は良いと思うため」(東北の国立大学4年生)など、早期化と複線化を分けて考えている意見が多くあったほか、「教員採用試験を早めれば教員になりたい人がもっと増える、受験しやすくすれば良いという安直な考えにしか思えず、根底の改善がされない以上、受験システムの問題を解消しても効果は薄いと考えるため」(南関東の私立大学4年生)、「教員不足は劣悪な労働環境に起因するものであり、根本的な解決にはならないから。また、教員の質の低下を招きかねないから」(東京都内の私立大学大学院2年生)など、政策効果や手段と目的のずれを指摘する厳しい意見もあった。

ところで、中教審答申では教員採用試験の早期化・複線化と合わせて、教育実習について「短期集中型の従来の履修スタイルに加え、通年で決まった曜日などに実施する教育実習や、早い段階から『学校体験活動』を経験し、教育実習の一部と代替する方法なども想定される」ということも盛り込まれている。これについて聞いてみたところ、▽とてもよいと思う 23.0%▽どちらかと言えばよいと思う 23.0%▽どちらとも言えない 26.2%▽どちらかと言えばよくないと思う 21.3%▽とてもよくないと思う 6.6%――で、これも評価が割れた。

自由記述では「長い期間の教育実習だとバイトに入れなくて、お金に困るから」(東北の私立大学4年生)や「私は教育学部ではないので、その決まった曜日に必要な単位がある場合に困る」(東海地区の私立大学3年生)など、週の中で「学校体験活動」を組むのは、授業や学生生活への影響が大きいという切実な声もあれば、「教育実習と教育ボランティア等の関わり方は異なるから」(東京都内の私立大学4年生)、「早くから子どもたちと関わる経験が頻繁にあると、4年生の教育実習で自分の知識と経験を元に考えながら取り組めるため、深い実習ができると思うから」(東北の国立大学4年生)など、教育実習との違いを意識した意見が目立った。

個別インタビューに応じた学生も、ボランティアや授業の一環で何らかの「学校体験活動」をしていた。中でも飯山さんは、1年生のころから大学の近くにある小学校に、3年生になってからは大学の「インターンシップ」として、高校に通っている。入学以来、週に1日は大学ではなく学校現場で学んでいることになる。しかしそれでも、飯山さんは「学校体験活動」では教育実習の学びを補えないと指摘する。

「1、2年生のときは学校の現場研修で、授業を教えるわけではなくて、授業を見学して先生がどういう授業をしているか、子どもの様子を見るのが主だった。3年生のインターンでは、1時間の授業をすることも実習内容として入り、大学で模擬授業をしたり、指導案をつくったりしたが、他の大学ではそうした機会はあまりない」と飯山さん。「教育実習では、授業のやり方を見学して、実践して学んで、そして子どもと接することを集中的にやる。そうすると授業を毎日こなす大変さが分かる。子どもとの接し方も密になる。週1回の体験活動では、子どもとの関係はそこまでつくれない。そこが違う」と説明する。

賛否や評価が分かれる回答が目立った今回の調査だが、ほとんどの教員志望の学生が支持している質問があった。それが、4月から採用された新任の教員は原則として単独で学級担任を持たず、 教科担任兼学級副担任とするか、受け持つ場合には「新採教員支援員」 を入れるという山形県の施策だ。これについて、「とてもよいと思う」は78.7%、「どちらかと言えばよいと思う」は21.3%で、否定的な回答はみられなかった。

自由回答でも「一人で最初からでは難しいと思うから」(東京都内の私立大学4年生)や「新卒教員には勤務しながら研修の機会が設けられるのとほぼ同義であるため、資質向上につながる」(南関東の私立大学4年生)など、初任者が担任を持つことへの不安の大きさが推測できる。

これについて桜井さんは「担任をいきなり持つのはかなり負担が大きいと思う。社会人1年目でいきなり『プロジェクトリーダーをやってください』と言っているようなもの。1年目は副担任でいろいろな先生の経験や仕事、学級経営を見るなどして、一通り学んでからの方がいい。大学で理論は学ぶが、実際のところは現場でしか学べないので、やっぱり担任は不安」と打ち明ける。

初任者への支援についてこんな意見もあった。島田さんは「『自分が正しい』と、上から押し付けてくるようなサポートをする先生には当たりたくない。ベテランの先生は経験が豊富なので、自分のスタイルを貫いている先生が多いイメージがある。もちろん柔軟な考え方を持っている先生もいると思うが、『自分の教え方が絶対』みたいな感覚の先生から指導を受けるのは怖いなと思う。正しいことはもちろん教えていただきながら、ある程度自主性を尊重してくれる、一緒に取り組んでくれるような先生と出会えたらいいなと思う」と、初任者を指導する教員の姿勢も課題に挙げる。

調査では最後に、教員の人材確保のために必要な施策を複数回答で聞いた。その結果をみると、表のように「学校の働き方改革の促進」(93.4%)や「教員の処遇改善」(83.6%)、「初任者の負担軽減・支援の充実」(78.7%)が高いことが分かる。

教員採用試験全般について尋ねた自由記述では「試験を簡単にしても、人が集まりやすく推薦制度などを取り入れたとしても、仕事内容や処遇が改善されなければ変わらない。教員採用試験の問題ではない。ほとんどの自治体で共通してブラックさが言われているため、どこかの自治体が改革したら、その自治体は一気に倍率が上がるのではないか」(九州・沖縄の国立大学大学院2年生)や「文科省はもう少し教職課程の学生目線になってほしい。受験者確保については、昔と今では、若者の価値観が、仕事重視からプライベート重視になっているということも関係していると思う」(北関東の国立大学大学院1年生)などの指摘もあった。

船本さんは「今、教員になりたがらなかったり、途中でやめたりする人が多いのは、採用の入り口ではなくて、入ってからのところに問題がある。長時間労働がネックになっている。いくら入り口を広くしたり変えたりしても、中身が伴っていなければ変わらない。対価と労働が見合っていない、と今の世代は特に思うのではないか。それを分かった上で私は志望しているので、文句を言うだけではなくて、自分で変えていく側になりたいと思う」と語る。

こうした教師に本気でなりたいと思っている学生たちの意識と、国や地方自治体が進めている政策の間には、大きなギャップがある。これからの教育を支える人たちを、学校現場でどう大切に育てていくか。それをアピールし、着実に実施していくことが求められている。