青少年を中心としたICT活用のリテラシー向上を議論している総務省のワーキンググループ(WG)は4月20日、第3回会合を開き、リテラシーの指標や教材開発などの優先順位を整理したロードマップの骨子案を検討した。WGの構成員からは、急速に活用が進んでいるChatGPTなどの生成AIについて、適切に利活用していく視点を盛り込むべきだという意見が相次いだ。

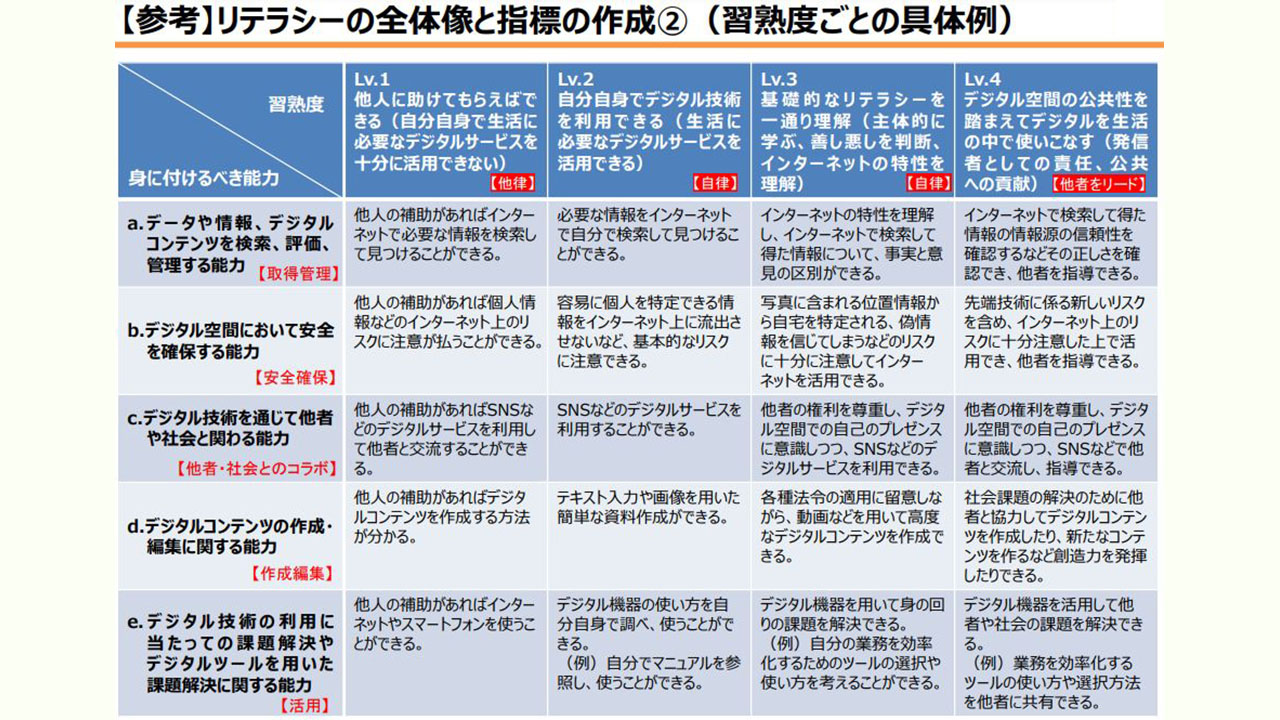

この日のWGでは、親会議の「ICT活用のためのリテラシー向上に関する検討会」で、今夏をめどに取りまとめる予定のロードマップ骨子案について協議を行った。骨子案では①インターネット上で自分の好みの情報や自分と似た意見に触れやすくなる特性、仕組みの理解②情報を理解するリテラシー(事実と意見、推測、判断、行動の切り分けなど)の習得③インターネット上の情報を熟慮する機会の確保④デジタル空間における情報発信者としての意識や社会参加への意識の醸成――を全世代に共通する課題として設定。各課題に対応する能力の要素を整理し、身に付けるべき能力を習熟度ごとに4段階で表に示した(=図)。

その上で、小学生から高校生までの青少年、子育て世代、高齢者を特に優先すべきセグメントと位置付け、今後、各セグメントの特徴に合わせたコンテンツの開発や届け方の工夫に着手する方針を掲げている。

この骨子案について、出席した構成員からは青少年のセグメントについて、校種や発達段階などを踏まえて細分化すべきだという意見や、青少年と子育て世代を一体的に捉えて検討すべきだという指摘があった。

また、世の中への普及が著しい生成AIに関して、山口真一構成員(国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授)は「この話の中で重要なのはポジティブな活用の面と、ネガティブなものに対してブロックする、つまりフェイクニュースなどに強くなる2つの方向があると思っている。その中で明示してもいいのではないかと思う点として、最近話題のAIがある」と切り出し、「生成系AIが発展してきている中で、課題という意味では生成AIとボットを使った偽・誤情報のまん延、その影響などが考えられ、人々が情報にどう向き合えばいいかという話がある。AIを使ってどう調べ物をしたり、自分の作業に生かしたりするかという話は、今後重要性を増してくる。それが使える人と使えない人で大きく生産性が異なる世界も考えられるので、誰一人取り残さないという意味でも、そういったところにフォーカスしてほしい」と要望した。

この意見について尾花紀子構成員(ネット教育アナリスト)も「情報を理解するリテラシーとともに、情報を取捨選択するリテラシーが全体的な課題の中で抜けている。理解し、どんな現象が起きるかを知るだけでなく、それを踏まえて正しく取捨選択する力が、これから青少年が大人になったときに最低限必要になる」と指摘。「今のところAIは全く間違っている情報も拾ってきてしまうので、うまく自分なりに検証して取捨選択し、自分の意見として新たなものを加えつつ成形するのが、若者にとって最低限必要な知識になるだろう。AIの活用も視野に入れた形で、情報を取捨選択するスキルをプラスしていただきたい」と述べるなど、生成AIの活用に関するリテラシーをロードマップに反映させることを、複数の構成員が提案した。