「ChatGPT」などの生成AIの技術革新が進む中、経済協力開発機構(OECD)のアンドレアス・シュライヒャー教育・スキル局長兼事務総長教育政策特別顧問は5月15日、東京都千代田区の日本記者クラブで記者会見し、2026年にはOECDが行っている国際成人力調査(PIAAC)の読解力と数的思考力の全ての問題を生成AIが解けるようになるとの見通しを述べた。シュライヒャー局長は、現状の大学入試のほとんどは、いずれAIで解けるようになると予想し、生成AIの発展を契機に、子どもたちのクリエーティビティを伸ばす方向に教育を見直さなければいけないと強調。教師はこうしたAIを活用して、個別最適な学びを提供しつつ、子どもたちと「co-creation(協創)」する関係を築くことが鍵になると語った。

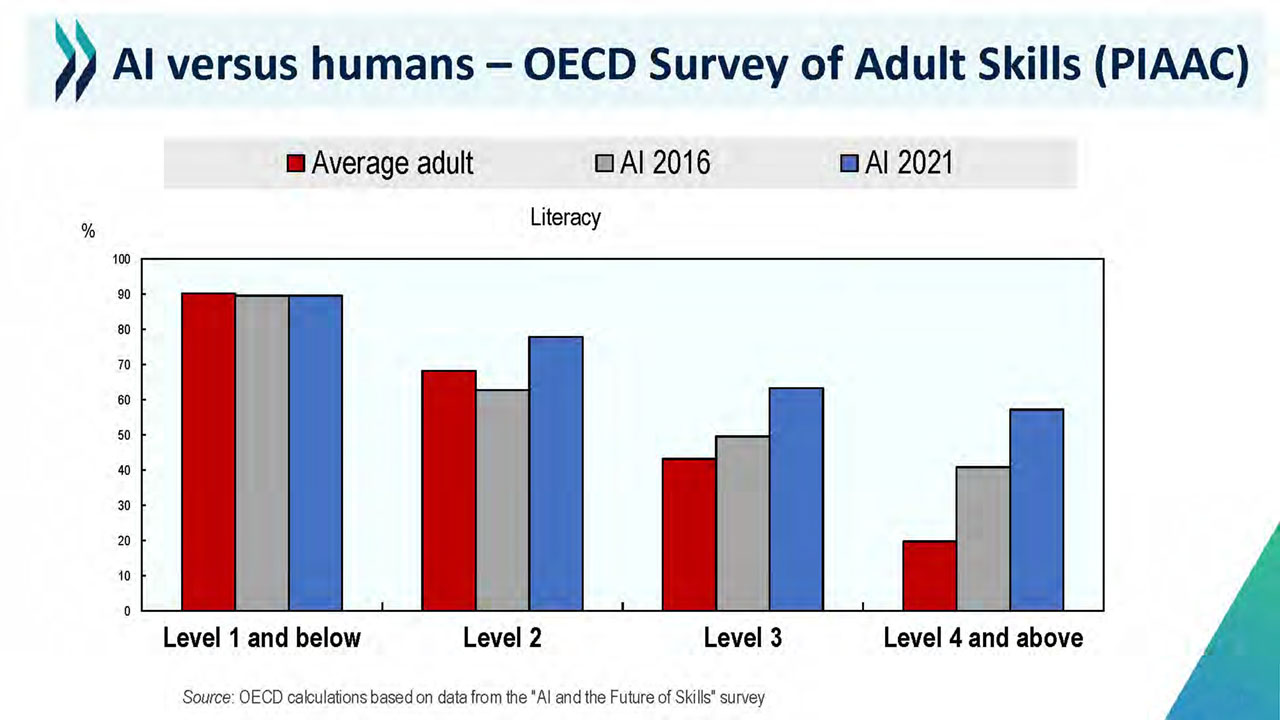

OECDがこのほど公表した、PIACCの読解力と数的思考力の問題をAIがどの程度解けるのかについて、専門家が分析を試みた報告書『Is Education Losing the Race with Technology?(教育はテクノロジーとの競争に負けるのか? AIの読解力・数的思考力の進歩)』では、16年の先行評価からChatGPTが登場する直前の22年半ばまで、読解力や数的思考力に対して、AIの能力がどのように進化したかを明らかにし、開発した尺度によって、AIの能力を人間の能力と比較している。

報告書によると、AIはPIACCの読解力問題の約8割に答えることが可能で、短い文章から情報を探し出したり、基本的な語彙(ごい)を確認したりするような問題であれば、ほとんどを解くことができ、より多くの文章を読み解く必要がある問題の多くにも対応。専門家によって評価が分かれている面はあるものの、数的思考力の問題についても、3分の2は解くことが可能だとした。

また、16年に行った先行評価以降、生成AIの自然言語処理の技術的なブレークスルーが起き、AIによる読解力テストの期待正答率は25ポイントも上昇。このまま生成AIの技術革新が続けば、26年にはPIACCの読解力と数的思考力の全ての問題を解けるようになり、多くの成人よりも良い結果を出す可能性があると予想した。

日本で開かれている先進7カ国(G7)教育相会合に合わせて来日したシュライヒャー局長は、記者会見でまず、OECD加盟国間の成人のデジタル技術に関するスキルの習得状況を紹介。デジタル技術に関するスキルは高齢者の課題と捉えられがちだが、若い世代であっても、これからのデジタル世界についていける割合はそれほど高くないと説明。

「今までならば、若い人は既製品のコンテンツを単に消極的に受け止めた消費者になればよかったが、今後はそれも許されない。若い人たちももっと積極的に学習者にならないと生きていけない。そして、定型のタスクほどどんどん技術で自動的に行うことができるようになり、相対的に技術集約型のタスクが増える。それについていけるような人を育てなければならない。人間はもっと創造力を豊かにしなくてはいけない。緊張とジレンマの間の相克を解決できるようにならないといけない。認知や社会的な、または公共的なものの全てに十分アンテナを張り巡らせ、感知できるような人にならなければいけない」と強調し、教育を過去の実績に基づくものではなく、未来を見据えたものに転換する必要性を力説した。

その上で、一部の能力で、すでにAIが人間と肩を並べつつあるとする報告書のポイントを解説したシュライヒャー局長は、「(学校が子どもたちに)既成の答えを教えるだけで、正しく質問することをないがしろにしていると、『ChatGPT』の世界になれば結局、二流のロボットにしかなれない。だから、もっと批判的思考力や挑戦する思考・能力というものを、人間が身に付けなければいけない」と指摘。

そのためには「成長しようという積極的なマインドを持っている若者が、よりやる気のある若者ということになり、難しいタスクに臨んでいこうという気概もあるということになる。つまり、失敗を恐れない、失敗をさせてもいいということ。それが、クリエーティビティの発想にとても重要だ。しかし今の制度は、全然そういうふうになっていない。だからクリエーティビティの芽を摘んでしまうかもしれない。成長を志向するマインドをどんどん育成させることに学びの価値があり、それこそが財産になる」と現行の教育の問題について提起した。

また、質疑応答の場面では「AIはいずれ、ほとんどの大学入試の問題を解けるようになるだろうと私は自信を持って言える」と断言するなど、試験の在り方をより思考力を問うものに変えていく必要性に言及する一幕もあった。

さらにシュライヒャー局長は、ウェルビーイングを育成する観点から、ストレスの低い人とは、楽観的で感情をコントロールでき、学校生活での教師との関係が良好であることが分かっていると紹介。

「教師がその子に対して関心をちゃんと持ってくれている、その子が将来何になりたいかも含めて寄り添ってくれる、それが重要だと分かった。責任感を持って長くちゃんと寄り添い、共感の念を持って信頼関係を構築することができ、社会的寛容さ、好奇心、クリエーティビティ、自己主張、思考力などを付けさせてくれるような先生がいると、より子どもの幸福度が高まることが分かっている。そして、子どもの持つ態度や価値観は、決して学校のクラスルームにおける取引的な関係からは育成されない。教育はもっと社会的なものであり、関係性を重視するものだ」と述べ、日本は、授業だけでなく課外活動などを通じて、こうした教師と子どもの良好な関係性を育成することができていると評価した。

一方で、AIの教育への活用について、初等教育レベルから子どもが活用することに対しては「疑問が残る」と留保しつつ、「AIは教師の大きな助けになるのは確かだ。子どもは個性も、能力、学びの仕方もそれぞれ違う。それらをAIのアナリティクスが支援してくれる。それを教師が使って、子どもへの教授に生かすことができる」と、教師が積極的にAIを活用していくことで、個別最適な学びや指導法の改善に有効活用できると提言。

「技術でいろいろなことを解決できるようになったが、教師といえども、単に技術の消費者に甘んじるのではなく、主体的に技術をデザインする方に回る気概が必要だ。教師自身もITを用いてイノベーターになるということだ。いわばこれは、教師と生徒の間で『co-creation(協創)』をすることだと思う。単に教える方、教えられる方といったような形ではない。両者が一緒になって『co-creation』して、学びの場を変えていくことだ。教師はますますデータサイエンティストのようにならなければいけない。アナリティクスの結果を自分の教授法にどう生かしていくか、教育や学びにどう反映していくかというところまで考えるということだ」と呼び掛けた。