小学6年生の子どもたちが、この1年間に学校行事以外の体験を1回以上した割合が上昇していたことが5月17日、厚労省が行っている2010年出生児対象の「21世紀出生児縦断調査」の結果で分かった。同省では、コロナ禍で控えられてきたさまざまな体験の機会が取り戻されつつあることが、この背景にあるとみている。

同調査は10年5月10~24日に生まれた子どもを対象に、毎年同じ子どもとその保護者に行っているもので、12回目となる今回は22年5月25日に実施。2万2278件の回答を得た。子どもの年齢は12歳で、小学6年生になっている。

子どもたちに学校生活の様子を尋ねた質問では、「友だちに会うことが楽しい」と答えた割合は89.2%、「行事(遠足、運動会など)が楽しい」と答えた割合は80.5%で、01年の出生児に対して行っている「21世紀出生児縦断調査」で子どもが12歳のときに行った同じ質問とほぼ同じ割合だった。一方で、「先生に会うことが楽しい」と答えた割合は46.9%で、01年出生児対象の調査と比べると、8.8ポイント増加した。

小学1年生の時点で行った第7回調査から今回までの学校生活の様子の変化をみると、「友だちに会うことが楽しい」という回答は、学年が上がっても9割前後を維持しているが、それ以外の項目では、学年が上がるにつれて、楽しいと答えた割合がおおむね低下していた。

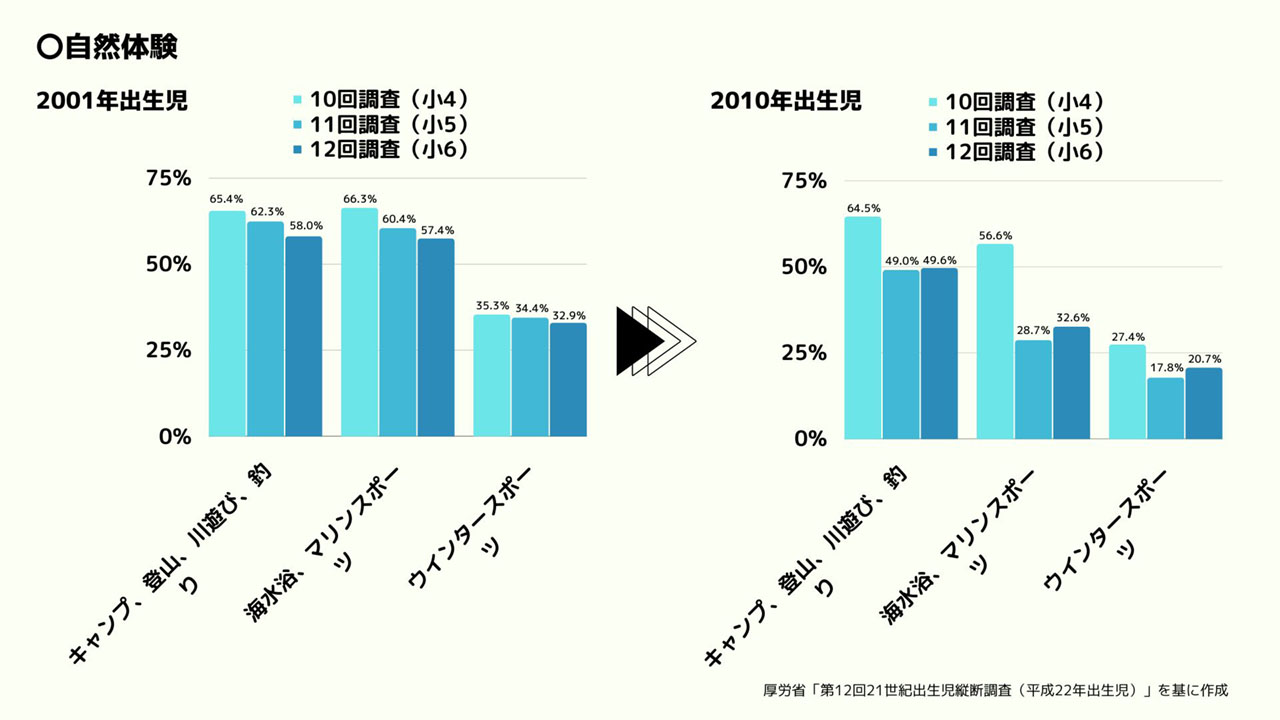

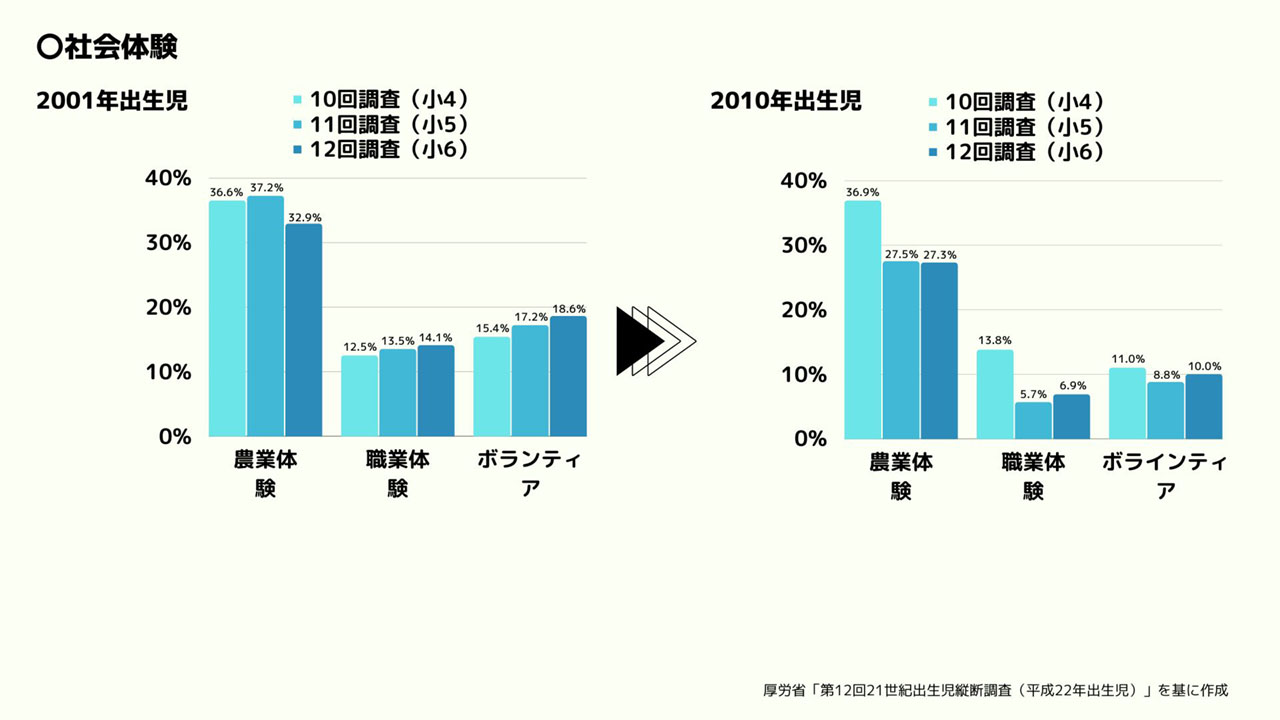

学校行事以外の体験をこの1年間に1回以上した割合をみると、自然体験、社会体験、文化的体験のいずれも増加に転じたものの、01年の出生児の状況と比較すると低い(=グラフ)。

また、母親が何かしらの職業に就いている割合は81.0%で、01年の出生児を対象にした調査と比べて7.3ポイント高くなり、母親が何かしらの職業に就いている場合、子どもが「洗たく物を干したり、たたむ」「お米をといだり、料理を作るのを手伝う」などの割合が、無職の場合よりも高くなった。さらに、父親が家事を「よくする」「ときどきする」方が、「ほとんどしない・まったくしない」よりも子どもが手伝いをする割合が高い傾向にあった。

学校以外の体験活動の割合について、厚労省の担当者は「新型コロナウイルスの感染拡大の影響で大きく下がっていたのが、今回の調査が行われた22年5月は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が解除されていた。01年出生児と同じ水準に戻るかとも思われたが、そこまでには至っていない。コロナで生活様式が変わり、家庭での体験の仕方にも変化が出ているのかもしれない。どのような違いが出てくるかを今後も見ていきたい」と話す。