給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)の廃止を含む抜本的な見直しを求めている「給特法のこれからを考える有志の会」は5月26日、記者会見を文科省内で行った。福井県で中学校教諭になったばかりだった息子を2014年、長時間労働の末に自死で亡くした嶋田富士男さんが出席。息子が経験した苛烈な長時間労働と、それを当たり前としていた学校の環境に警鐘を鳴らし、「学校の現場の先生に問いたいのは、自分の命は守られていますか、ということ」と訴えた。また有志の会は、給特法の教職調整額を現行の4%から10%以上に引き上げるなどとした自民党の特命委員会の提言にも触れ、「課題解決になっていない」などと批判した。

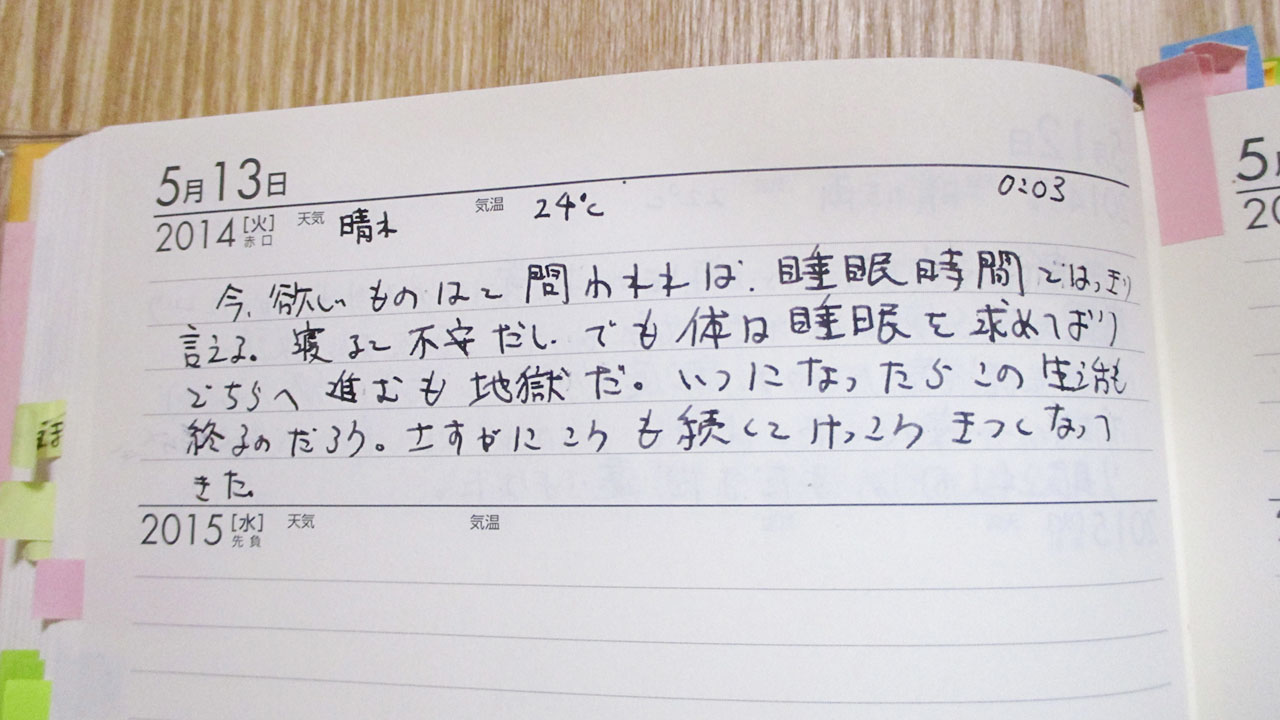

嶋田さんは記者会見で、「息子は最高で161時間(の時間外労働が)あった。1カ月で2カ月分の仕事をするような状況だったが、誰もそれを異常だと感じない職場環境だった」と振り返り、「こうしている中でも、全国の教員の中には、息子と同じように行き詰まって死を選ぶ人もいるのではないかと心配している」と懸念を語った。

「息子が亡くなって9年目だが、正直、まだ死の現実を認められない。(息子が教員になって)2カ月目ぐらいから状況が変化してきたが、誰もサポートしなかったし、できなかった。というのは、それが当たり前だから。(周囲の教員も)『今まで自分たちも経験したことだから、がんばれよ』という負の環境にあった。そういう環境の中での事件だったことを忘れてほしくない」と訴えた。

嶋田さんは「今、学校の現場の先生に問いたいのは、自分の命は守られていますか、誰に守られていますか、ということだ。民間企業では労働管理や労働対価、メンタルヘルスも含めた衛生管理がなされて職場が成り立っているが、学校は給特法という法律であいまいにされているのが現状だ。(教職調整額の)パーセンテージを上げるとか、そんなものではなくて、子供の近くにいる先生を作ってほしい。時間に追われている先生ではなく、教育指導ができ、将来を見据えて子供たちを育ててくれる先生が必要だ」と思いを述べた。

記者会見では、自民党の処遇改善案に対しても異論が相次いだ。立教大学の中原淳教授は「政府で検討している、給特法を温存したまま基本給を4%から10%に上げるという案は、課題解決になっていない。むしろ世間の認識は『もっと働け』となるのではないか」と指摘。さらに「給特法の問題は国民の問題だと私は思っている。長時間労働の不人気職場にはなり手がいなくなる。そうすると、学習指導要領やGIGAスクールなど、教育施策が決まっても動かない。最後にしわ寄せが行くのは子供であり、未来だ。今、国民はちょうど分かれ道に立っている」と、関心を喚起した。

また、企業や学校の働き方改革を手掛けてきたワーク・ライフバランスの小室淑恵社長は「(時間外勤務)20時間を目指すというが、その時間軸も示さず、検証する約束もせずに教職調整額は10%と示すのは、大変無責任なメッセージではないか。民間企業で60時間を超える残業時間の人の割合は、たった5%まで減っている。これが学校の外の世界だ。こうなってくると一体、誰が学校の中に残ってくれるのか」と訴えた。

中教審で処遇改善に向けた議論が始まったことを踏まえ、給特法の見直しを待たず、優先的に取り組むべき課題を聞かれた有志の会のメンバーからは、「教員がやらなくてもよい事務仕事を担うスタッフを増やす優先度が高い」(岐阜県立高校教諭の西村祐二氏)、「勤務と勤務の間の時間を空けるということを、管理職の仕事であると決めること。さらに海外で行っているように、教員免許を持つ教員がやってはならない仕事を明確に決めること」(小室社長)といった意見が上がった。

また中原教授は「給特法の廃止か、みなし残業代を超えた分の残業代の支給は必須」と強調した上で、「支援スタッフが増えると、マネジメントのコストが上がる。そうしたマネジメントを含めた形で外注できればよいのでは」と指摘。名古屋大学の内田良教授は「学習指導要領の次の改訂に向けて、授業内容やコマ数の削減にかじを切ってほしい」と訴えた。さらに日本若者協議会の室橋祐貴代表理事は「教師をリスペクトして大事にするという考えを政府として押し出していかないと、学生が教職に就きたいとは感じない」と述べた。