集中豪雨や台風などで水害が起きやすくなる時期を前に、文科省は5月30日、学校の水害対策に関する手引を公表した。浸水想定区域の学校でも、施設内への浸水対策が遅れている実態を踏まえ、ハザード情報の整理、学校ごとの脆弱(ぜいじゃく)性の確認、浸水対策とその優先度の検討など、学校施設の水害対策の検討手順を示した。合わせて、一人一人の防災行動計画「マイ・タイムライン」の活用を促し、手引と共に都道府県教委などに通知した。永岡桂子文科相は5月30日の閣議後会見で「大雨などによる河川の増水や氾濫は、一定の予測が可能。河川に接した地域においては、各学校の水害対策を推進してほしい」と呼び掛けた。

文科省の「浸水想定区域・土砂災害警戒区域に立地する学校に関する調査」(2021年6月)では、全国の公立学校の約20%にあたる7476校が浸水想定区域に立地していることが分かった。これらの学校では、避難確保計画の作成(85.1%)、避難訓練の実施(71.9%)などソフト面の対策は進んでいる一方、ハード面では学校施設内への浸水対策(14.7%)、受変電設備への浸水対策(15.0%)と、対応の遅れが目立った。

こうした状況を踏まえ、文科省は有識者会議を設置し、今回、学校施設の水害対策を推進するための手引を取りまとめた。手引では近年、豪雨などの水害の頻発化、激甚化により、校舎や屋内運動場などへの浸水被害が多発し、1~2カ月休校する学校も出るなど、教育活動の再開に支障が出ているとして、緊急時に児童生徒の安全を確保するための対策、学校教育活動の早期再開のための施設の被害軽減・早期復旧対策などをまとめた。

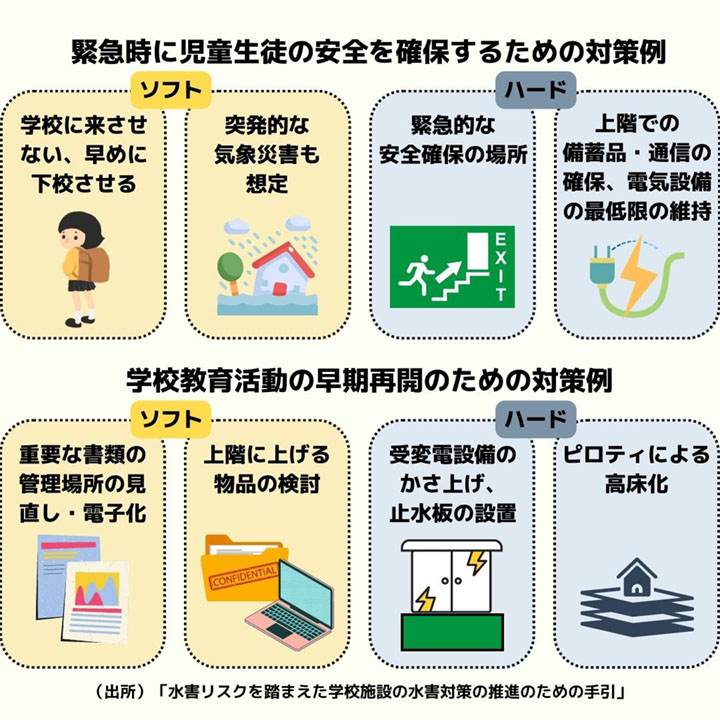

児童生徒の安全確保に向けた対策としては、危険が予測される場合は学校に来させない、早めに下校させるなどの「危機管理マニュアルや避難確保計画の作成、避難訓練の確実な実施、気象情報に即した的確な対応など、ソフト面の対策が前提」とした上で、「学校設置者と学校が連携し、ハード面の対策も検討することが重要」と指摘。「想定最大規模の浸水想定区域図を踏まえて、対策の対象とする浸水深(しんすいしん、浸水域の地面から水面までの高さ)を設定」「避難場所や避難経路、避難誘導のためのバリアフリー化、上階に垂直避難する場合の対策などを確認」といった対策のポイントをまとめた。

また、学校教育活動の早期再開のための対策としては「受変電設備などの電気設備が浸水被害から守られ、普通教室、職員室などが利用可能な状態であることが重要」と指摘。学校設置者と学校が連携し、浸水深に応じて①重要なエリアへの浸水を防ぐ②可能なら敷地や建物内への浸水を防ぐ③浸水を防げない場合でも復旧までの期間や費用が最小限にとどまるように工夫する――といった考え方で、対策の内容を検討することとした。

具体的には、ハード面の対策として、重要なエリアへの浸水を防ぐ受変電設備のかさ上げや止水板の設置、敷地や建物内の浸水を防ぐピロティによる高床化、復旧期間を最小限にとどめる床下換気口への浸水対策や逆流防止弁の導入、コンセント位置の修正などを挙げた。一方、ソフト面では、平時の重要な書類などの管理場所の見直し・検討、気象情報の発表時に上階に挙げる物品(タブレット端末、個人情報関係資料、重要機器など)の検討、重要な書類などの電子化――といった対策を挙げた。

永岡文科相によると、「マイ・タイムライン」は、茨城県、栃木県、宮城県などに大きな被害をもたらした15年9月の関東・東北豪雨を教訓として始められた取り組み。同相は「自然災害の中でも、大雨などによる河川の増水や氾濫は、一定の予測が可能。適切な備えを行うことが逃げ遅れを防ぎ、被害を小さくすることができる」と述べ、水害対策の重要性を強調した。

文科省は合わせて、同省の学校安全ポータルサイトで、台風や前線が発生し大雨となり、川が氾濫するまでに「いつ」「だれが」「なにを」しておけばいいかを前もって考えておく、一人一人の防災行動計画「マイ・タイムライン」の活用を周知。ハザードマップなどを活用して、自分が取る標準的な防災行動を時系列で整理し、避難行動を考えるもので、ポータルサイトでは小中学生向けのツールも公開されている。