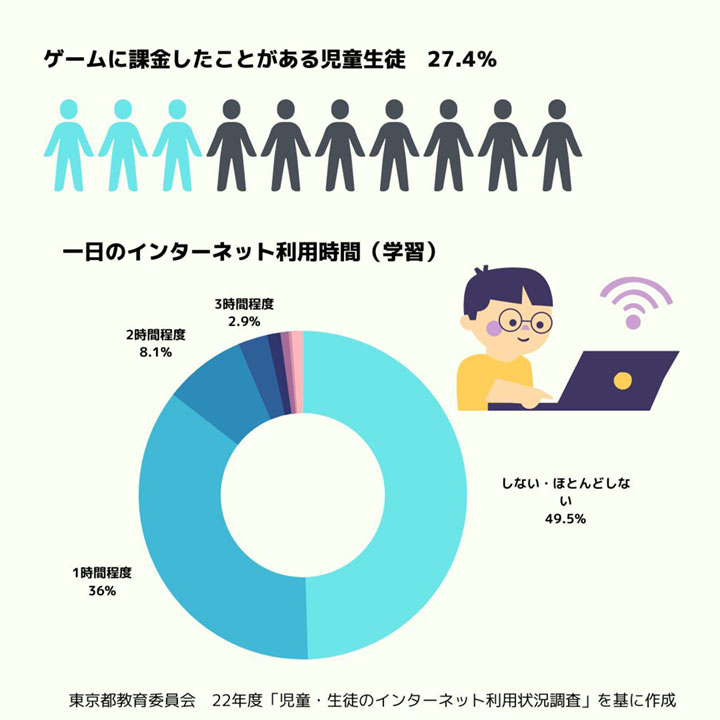

東京都教育委員会が6月5日に公表した2022年度「児童・生徒のインターネット利用状況調査」の結果によると、ゲームでの課金状況について、27.4%の児童生徒がこれまでに「課金の経験がある」と答えた。また、インターネットを学習のために利用する時間については、「しない・ほとんどしない」が児童生徒の49.5%と最も多かった。都教委の担当者は「インターネットを学習のために1時間程度利用している児童生徒も約3割いる。学校や教員が家庭学習などでのGIGA端末の使い方をどのように指導をしていくかが課題だ」と話している。

同調査はインターネットの利用状況や、トラブル被害を経験した都内公立学校児童・生徒の割合やその内容、保護者の認識、学校対応などの現状を明らかにし、情報教育などの推進を図ることを目的に年1回実施されている。今回の調査対象校は区市町村立小学校44校、区市町村立中学校27校、都立中等教育学校2校、都立高校15校、都立特別支援学校14校の計102校。都内公立学校児童生徒の約1%にあたる約1万2000人と、その保護者約1万2000人、調査対象校の管理職102人に、22年10月下旬から12月上旬までの期間でWEBアンケートフォームへの入力方式で調査した。

「ゲームに関する調査」では、27.4%の児童・生徒がこれまでに「課金の経験がある」と答えた。小学校では23.7%、中学校では31.9%、高校では39.2%と、校種が上がるにつれ、その割合も高まった。また、調査対象期間の昨年4月から11月までの約8カ月で課金した金額については、「1000円~2999円」(毎月約125円~375円)が21.9%で最も多かった。10万以上課金したという児童生徒も全体のうち3.0%いた。この結果に対し、都教委の担当者は「ゲームの課金については、一般化しつつある」と話した。

また、インターネット利用時のトラブルや嫌な思いの経験について聞いたところ、7.7%の児童生徒が「嫌な思いがある」と回答。その内訳では「メールやSNSに書き込んだ文章が原因で友達とけんかになった」が25.3%と一番多かった。続いて「グループ内や、誰もが見られるところで、自分の悪口や個人情報を書かれた」が17.2%、「無料通話アプリなどのグループで仲間外れにされたり、勝手に退会させられたりした」が13.9%と続いた。

新規の調査となった「1日のインターネット利用時間」では、インターネットを利用して家庭で動画視聴する時間は「1時間程度」が児童生徒の34.6%と最も多く、続いて2時間程度が20.5%と続き、6時間を超える児童生徒も4.5%いた。また、インターネットを学習のために利用する時間については、「しない・ほとんどしない」が児童生徒の49.5%と最も多かった。

都教委の担当者は、「調査ではGIGA端末に限って聞いているわけではないが、動画視聴が多い割には、家庭学習での使用は少ない。これは各学校や各教員によって、宿題などでGIGA端末を活用する指導があるかないかによって違ってくる。ただ、長時間使えばいいということではなく、時間としては1時間ぐらいで十分だと考えている。小中高校では学習のために1時間程度インターネットを利用している児童生徒が30%を超えているので、まったく活用されていないということではない」と話した。

学校での情報モラル教育推進の課題を学校管理職に聞いたところ(複数回答可)、「保護者との連携」が83.3%と一番多く、「日常的な指導」が70.6%、「教員の指導力」が34.3%と続いた。都教委の担当者は、「子どもたちに『こういうことをやってはいけないよ』という恐怖心をあおるような情報教育ではなく、自ら気を付けようと感じられるような情報教育が必要だと考えている。保護者との連携については、親子を対象とした情報モラル講演会を今年度も小学校150校で実施予定だ」と、学校と保護者との連携を支援していくと強調した。また、4月からは情報教育ポータルサイト「とうきょうの情報教育」に、補助教材「GIGAワークブックとうきょう(旧SNS東京ノート)」を公開し、学校での活用を促している。