性的マイノリティーの人たちへの理解を促す「LGBT法案」について、衆院内閣委員会は6月9日、自民、公明、日本維新の会、国民民主の4党が合意した与党案の修正案を賛成多数で可決した。来週にも衆院を通過する見通しで、今国会での成立を目指す。性的マイノリティーに対する理解が少しずつ広がっているものの、偏見や差別も依然として残っている中で、わずか1日の審議で可決された同法案。改めて、学校はどのように考え、性的マイノリティーの子どもたちが安心して過ごせる環境をつくっていくべきか。実践を重ねる取り組みを取材した。

「LGBT法案」はかつて、2019年に与野党が合意した形での提出を目指していたが、自民党内の反発が強く法案提出を断念した経緯がある。今回、国会に提出された与党案では「性的指向及び性同一性を理由とする不当な差別はあってはならない」とし、学校の設置者に対して、児童生徒、学生に対する理解増進に向けて、教育や啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保などに取り組む努力義務を課していた。これに対し、もともとの与野党合意案を出した立憲民主・日本共産・社民に加え、当事者から反対の声もあった「性同一性」という用語を「ジェンダーアイデンティティ」に変えた案を日本維新の会・国民民主が提出。国会の会期末が迫る中で、6月9日の衆院内閣委員会で審議から採決までを一気に行う異例の事態となった。

さらにこの日の内閣委員会では3つの案の審議の後、自民・公明・日本維新の会・国民民主によって提出された修正案が審議され、採決の結果、賛成多数でこの修正案が可決された。修正案では「性同一性」を「ジェンダーアイデンティティ」に変更。さらに▽法律の目的に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない」という文言を追加▽学校の設置者が行う教育・啓発について、「家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ」行うという文言を追加▽国や自治体が実施すべき施策の例示から、民間団体の自発的な活動の促進を削除▽末尾に、性的指向またはジェンダーアイデンティティにかかわらず「全ての国民が安心して生活することができることとなるよう留意する」とし、政府が必要な指針を策定するなどの規定を追加――などの修正が行われた。

修正案の審議の場面では、学校での教育・啓発の変更箇所について、日本共産党の塩川鉄也議員から「多数派が認める範囲内での教育・啓発しか認めないという発想であり、あえて法律に盛り込むことで教育現場が萎縮しかねないのではないか」という指摘もあった。

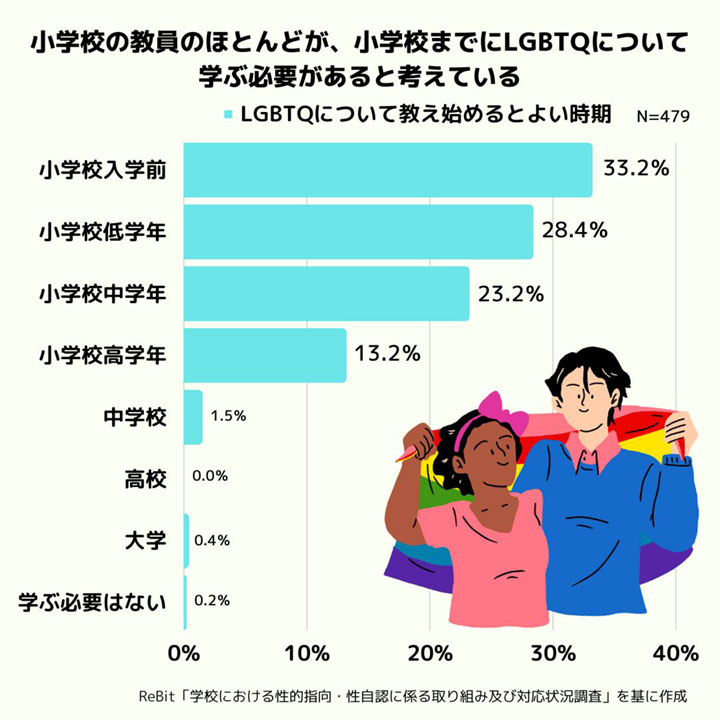

LGBTQについて学校現場でどう教えるか。学校などでLGBTQに関する研修・授業を実施している認定NPO法人のReBitが22年6月1日~23年3月31日の間に授業をした学校などに行った調査では、小学校の教職員の97.9%が、小学校段階までにLGBTQについて教え始める必要があると答えており、31.0%が実際に授業で教えた経験があると回答。ここ数年の教科書の改訂で、LGBTQに関する記載も増えた。

ReBitの藥師実芳代表理事は「調査では教員養成課程で13.0%しか、LGBTQについて学んだことがないということも分かっている。教えたり、相談対応を行ったりする先生たちが、教員になる前、なった後に、継続的に学べるシステムを、学校や行政が連携してつくっていくことが重要だ」と指摘する。

調査では、授業を受けるまでLGBTQや性的マイノリティーという言葉を「知らなかった」と答えた割合は、小学校高学年で63.1%、中学生で41.6%、高校生で14.4%と、年齢が上がるにつれて多くの子どもが見聞きしていた。さらに、友達や身近な人からカミングアウトや相談を受けた経験がある割合は、小学生で4.4%、中学生で8.8%、高校生で10.9%と、当事者からカミングアウトや相談を受けることは、決して珍しいことではなくなっている。

「LGBTQについては、知らない言葉や概念を新たに教えられるというよりも、子どもたちはYouTubeやTikTok、テレビ、漫画などを通じてすでに知っている。しかし、場合によっては誤った知識に基づいているかもしれない。学校で適切な情報を届けることは、差別・偏見を減らし、自己受容や他者理解を促進する上でも大切だ」と藥師代表理事。「トランスジェンダーの約半数は小学校入学前に性別の違和感を持ち始めているという調査もある。LGBTQの子ども・若者たちへの正しい情報の提供や相談支援の不足は課題だ。多様な性に関する情報は、LGBTQではない子どもたちにとっても、自己受容や他者理解の促進、多様性を尊重する上で大切なことだと考えられる」と話す。

藥師代表理事が懸念しているのは、特にLGBTQの子ども・若者は死にたいという気持ち(希死念慮)を抱く割合が高い状況が続いていることだ。藥師代表理事は「子どもにとって、自治体で条例ができたり、テレビでLGBTQの当事者が活躍したりして、社会が変化してきたとしても、感じている生きづらさはあまり変わっていない。自分の学校やクラス、家族、身近な地域といった半径5㍍の世界が変わらなければ実感できない」と強調。その上で「LGBTQだけではなく、あらゆる子どもたちの心理的安全性をどう高めるか。学校のインクルージョンが問われている。その一つの軸がLGBTQだ。一人の教員、一つの学校単位ではなく、地域も含めた『面』で変わっていく必要がある」と呼び掛ける。

「キリスト教では兄弟姉妹という言葉をよく使い、教会は家族という感覚がある。でも、家族は必ずしもいいものではない。家族の中で苦しんでいる人はとても多い。それによくないのではないかと声を発し始めたのがLGBTの人たちだ。なぜ兄弟姉妹と2種類に分けるのか。その人の性自認を確認していないのに。本人は傷ついているかもしれない。こちらが性別を押し付けている。LGBTのことを丁寧に考えるようになった教会では、兄弟姉妹や名前に兄、姉と付けるのをやめたところもある」

平日の夕方、都内では高校生や大学生が集まって、LGBTを取り巻く社会課題について考える自主的な学習会が行われていた。この日は日本で初めてゲイであることをカミングアウトして牧師になった平良愛香さんを呼び、「キリスト教とLGBT」をテーマにディスカッションが行われた。平良さんは生徒や学生の質問に答えつつ、聖書の記述を巡るさまざまな解釈を紹介。LGBTを通じて浮かび上がってくる社会の在り方について問題提起した。この学習会の様子は動画で撮影をしており、指導教員である自由学園女子部の高野慎太郎教諭が編集の上、自由学園の礼拝の時間に流すなどして、他の生徒にも考えてもらうきっかけにする。

企画したのは、自由学園最高学部(大学部)4年生の木村翠(あおい)さん。木村さんが自由学園高等科に在籍していたとき、同級生からのカミングアウトがあった。その同級生の生きづらさを知った木村さんらは、LGBTについて考えていく学習会を立ち上げた。やがて他の学校の生徒や大学生、大人も参加するようになったが「囲いたくない」という理由から、会員名簿はあえてつくらず、自由学園としての活動ではあるものの、会の名前もそのときどきで自由に変えてきたという。

しかし、学習会の活動は思わぬ批判も浴びることもあった。「もちろん当事者の声から始まった会でもあるし、当事者の声を聞きたいとやってきたが、いろいろ発信したり、イベントに出たりすると、バッシングも受けた。その中には当事者からのものもあった。当事者から批判が来ると、私たちは何のためにやっているのだろうと悩んで、活動を休んだ時期もあった」と木村さん。「今はある種の壁ができていて、その中で安全に過ごせるのに、それを壊していくような下手な啓発活動はしないでほしいという声もあった。そう言われると確かにそうだなと思う。みんなに知ってもらって、みんなでいい社会にするというのは、おこがましいことなのかもしれない」と、当時の葛藤を振り返る。

「そのとき気付いたのは、誰かのためにと考えてやることは難しいということ。自分の感情に素直になって、腹が立ったから訴えてみる、知りたくなったから聞きに行く、伝えたくなったから発信する。そうやって自分の感情にどれだけ素直になれるかが大事だ」と熱を込める。しかしこれも、あくまで現時点での考えで、感情が動くだけでは不十分なのではないかという思いもある。「答えらしいものが見つかって、これが正しいと思ったら駄目で、考え続けなければいけない」とも付け足した。

今回、「キリスト教とLGBT」をテーマにしたのは、木村さんの母親が牧師をしており、木村さんも小さい頃から教会で育ったことがきっかけだ。キリスト教徒の間でも、LGBTに対する考えはさまざまだ。「聖書を根拠に同性愛は罪だと言っている人と、じっくり話すことも何度かあった。お互いに真面目に、一生懸命考えていて、議論にはなるけれどずっと平行線。そうやって割り切れない世の中や人間関係の中で、考え方がまるっきり違う人と付き合っていかなければならない時代だ。だからこそ、多様性という言葉で、社会の中にある課題をあいまいにしたくない。確かに性は多様だし、レインボーではあるけれど、社会の課題や生きづらさは、一部に偏っている。そこから目を背けてはいけない」と木村さんは模索を続ける。