政府のこども未来戦略会議は6月13日、第6回会合を首相官邸で開き、岸田文雄首相が掲げる次元の異なる少子化対策の具体像を描いた「こども未来戦略方針」を了承した。方針は会議後に持ち回りで閣議が開催され、閣議決定された。前回会合で示された案から、与党や委員などからの意向を踏まえ、新たに優れた教師の確保・教育環境の整備、GIGAスクール構想の次なる展開などが追加された。近く閣議決定される「経済財政運営と改革の基本方針2023」(骨太の方針)に反映される。

こども未来戦略会議は、次元の異なる少子化対策のたたき台として小倉将信こども政策担当相が取りまとめた「こども・子育て支援加速化プラン(加速化プラン)」を基に、2030年までにこども・子育て予算を倍増させるための財源確保と、具体的な施策を検討してきた。

戦略方針では、こども・子育て支援のための新たな特別会計(こども金庫)を創設し、政策の全体像と費用負担の可視化を進める。財源確保の基本的な方針として、28年度までに徹底した歳出改革を行い、公費の節減や社会保険負担の軽減効果を活用しながら、実質的に追加負担を生じさせないこと、少子化対策の財源確保を目的に消費税などの増税は行わないこととし、企業を含め社会・経済の参加者全員が連帯し、公平な立場で広く負担していく新たな支援金制度を構築。年末までに支援金制度の詳細について結論を出す。その上で、加速化プランの実施が完了する28年度までに安定財源を確保。その間に財源不足が生じないよう、必要に応じて「こども特例公債」を発行する。

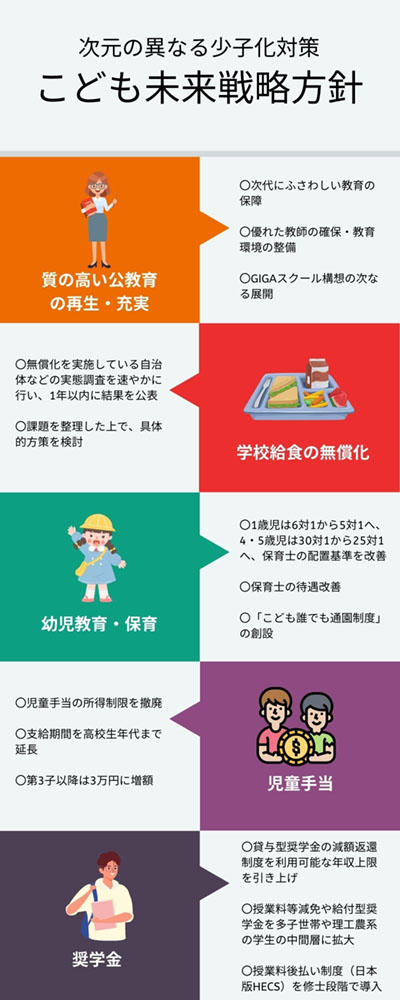

学校教育に関する具体的施策では、公教育の再生は少子化対策としても重要であり、こどもを安心して任せることのできる質の高い公教育を再生・充実させることは、次代を担うこどもたちの育成はもちろんのこと、若い世代の所得向上の取り組みの基盤となり、基礎的な教育に関する子育て家庭の負担軽減につながると強調。▽次代にふさわしい教育の保障▽優れた教師の確保・教育環境の整備▽GIGAスクール構想の次なる展開――など、公教育の再生に向けた取り組みを着実に進めていくと明記した。

一方で、学校給食費の無償化については、まずはすでに無償化を実施している自治体の実態や成果、課題の調査、全国的な学校給食の実態調査を速やかに行い、1年以内にその結果を公表。小中学校の給食実施状況の違いや法制面などの課題を丁寧に整理した上で、具体的方策を検討するとした。

幼児教育・保育では、保育所などへの保育士の配置基準について、1歳児は6対1から5対1へ、4・5歳児は30対1から25対1へ改善し、保育士のさらなる処遇改善も検討。現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わずに時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付「こども誰でも通園制度」を創設する。また、学童保育の常勤職員の配置改善も盛り込んだ。

子育て家庭の経済的支援の強化では、24年度中に、児童手当の所得制限を撤廃し、支給期間を高校生年代まで延長。第3子以降は3万円に増額する。

高等教育の経済的負担の軽減として、大学などへ進学した場合の貸与型奨学金について、減額返還制度を利用可能な年収上限を現状の325万円から400万円に引き上げ。さらに子育て中の経済的負担に配慮するため、こども2人世帯は500万円以下まで、こども3人以上世帯は600万円以下まで引き上げる。所得連動方式を利用している場合は、返還額の算定のための所得計算で、こども1人につき33万円の所得控除を上乗せする。

また、授業料等減免や給付型奨学金について、24年度から多子世帯や理工農系の学生の中間層に拡大。執行状況や財源を踏まえ、多子世帯に対する授業料等減免の支援拡充も検討し、必要な措置を講ずる。

加えて、授業料後払い制度(日本版HECS)を24年度から修士段階の学生に導入し、本格導入に向けてさらに検討。その財源基盤の強化を目的に「HECS債」による資金調達手法を導入する。

会議のまとめにあたって発言する岸田首相(首相官邸HPより)

今後、政府はこの方針の具体化を進め、年末までに「戦略」を策定する予定。会議の最後に岸田首相は「少子化はわが国の社会経済全体に関わる問題であり、先送りできない待ったなしの課題だ。2030年代に入るまでが、少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスだ」と改めて強調。「本方針に沿って、こども未来戦略を策定し、加速化プランに掲げる各種施策を早急に実施することにより、こども・子育て世帯にその効果を速やかに実感していただけるようにしていく」と述べた。