政府は6月16日、2023年版男女共同参画白書を閣議決定した。同白書の特集では、依然として家事・育児負担が女性に偏っている実態がある一方、若い世代を中心に、理想とする生き方が変わりつつあると指摘。「固定的性別役割分担を前提とした長時間労働などの慣行を見直し、『男性は仕事』『女性は家庭』の『昭和モデル』から、全ての人が希望に応じて、家庭でも仕事でも活躍できる社会、『令和モデル』に切り替える時である」と強調した。

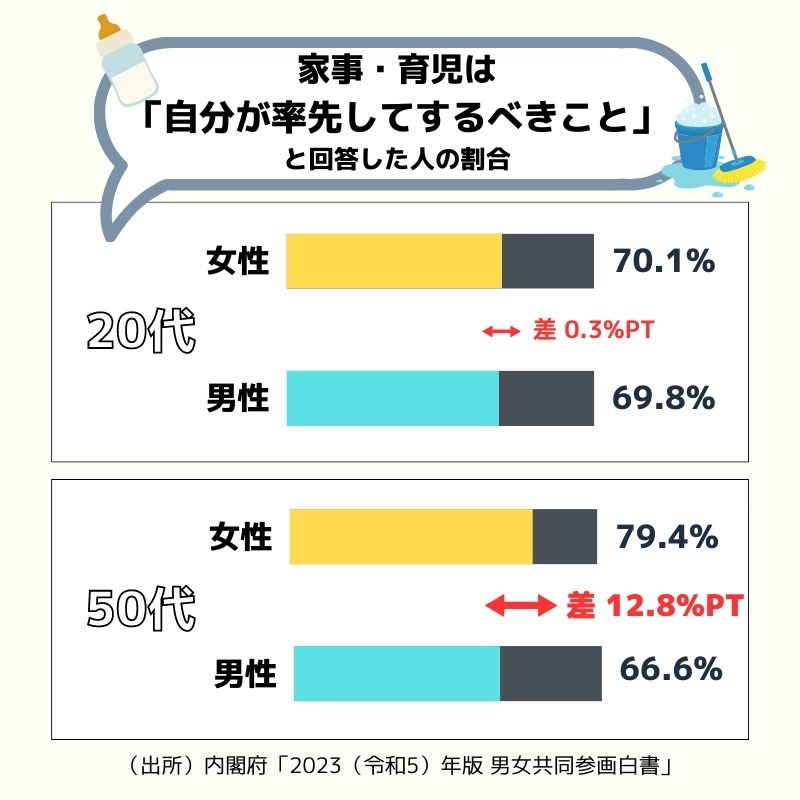

白書では、「世代によって育ってきた社会・経済情勢は大きく異なり、働き方や意識も影響を受けている」と指摘。内閣府の調査では、家事・育児への考え方を性年代別に尋ねると、50・60代では男女で10ポイント以上差があるが、20代では0.3ポイントと、ほぼ差がなかった。また、女性は若い世代ほど「この仕事を長く続けたいと思っている」「昇進できると思っている」「いずれは管理職に就きたいと思っている」と回答する割合が高かった。

一方、現実には、夕方以降の家事・育児は妻が主に担っていること、末子年齢が6歳未満の共働き世帯でも平日、家事関連時間は妻、仕事時間は夫に偏っていることなどが指摘された。こうした実態を踏まえ白書では、柔軟な働き方の浸透や、勤務時間にかかわらず仕事の成果を評価され、昇進を目指すことができる環境の整備など「希望が満たされ、能力を最大限に発揮して仕事ができる環境の整備」を進めることが重要だとした。

教育分野では、教員に占める女性の割合について「教育段階が上がるほど、また役割が上がるほど低くなる。特に、中学校および高校の校長に占める女性の割合は1割未満」と指摘。国の取り組みとして「各教育機関や教育関係団体における意思決定層への女性の登用について、具体的な目標設定を行うよう要請している」「教職員の男女が共に仕事と育児・介護などの両立を図ることができるよう、勤務時間管理の徹底や業務の明確化・適正化などの働き方改革、男性の育児休業取得促進やマタニティー・ハラスメント防止などの両立支援に取り組むよう、教育委員会などに対して促した」――などを挙げた。

また、児童生徒に対しては「小中学生を対象に、男女の尊重や自分を大事にすることの理解、固定的な性別役割分担意識解消の理解を深める教育プログラムを活用して、性差に関する偏見や固定的な性別役割分担意識の解消を図るプログラムの実証を行った」などの取り組みを取り上げた。