環境教育等促進法に基づく基本方針の改定に向けて、環境省は6月29日、環境教育等推進専門家会議の初会合を都内で開いた。学校における環境教育や持続可能な開発のための教育(ESD)の充実に向けた支援策などを議論し、秋ごろをめどに報告書を取りまとめる。初会合では、会議の論点案が示され、学校における環境教育の推進に関して、教員の負担軽減を真剣に検討する必要性が複数の委員から指摘された。

環境教育等促進法では、政府に対して環境保全や環境教育の取り組みの推進に関する基本方針を定めるよう求めており、これまでおおむね5年ごとに見直しが行われてきた。次の基本方針の改定に向けて、専門家会議では学校や地域などの環境教育の課題を整理し、次期基本方針のベースとなる報告書を11月ごろまでに作成。環境教育やESDの推進に向けた今後の取り組みの方向性を提案する。座長には二ノ宮リムさち東海大学スチューデントアチーブメントセンター教授が選ばれた。

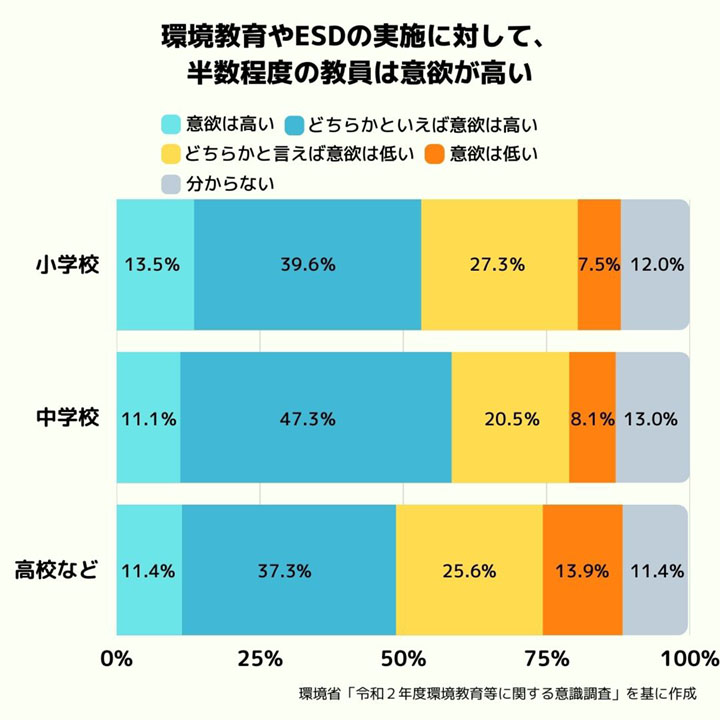

初会合では、日本の環境教育の課題として、環境省が2021年3月に教員などの教育関係者1000人を抽出してインターネット上で実施した意識調査の結果を紹介。小、中、高校の教員の半数ほどは、ESDや環境教育の実施に対して意欲が高い傾向にあるものの、地域や企業との連携、授業時間の確保、教材の準備などで課題があることが分かった(=グラフ)。

こうした状況を踏まえ、専門家会議で取り上げる論点の一つとして、学校現場の負担を軽減しつつ、環境教育やESDを一層推進するための教職員向けの支援ツールや支援体制について検討することが事務局から提案された。

これに対して委員の藤田直子筑波大学芸術系教授は「(学校での環境教育を)教員が担う、負う部分は変わらない。教員のなり手が不足し、学生が教員になりたくないと思っているのはなぜかといえば、大変だという情報が出回っているからだ。環境教育まで『支援するからちゃんとやりなさい』という方向性ではなく、完全に外注する、または、教員の負担を環境教育に関してはなくしていく、減らしていく。環境教育を学校に採り入れれば、教員の負担が減るという、今までのロジックとは逆を行くような革新的な方向性も考え得るのではないか」と、教員の負担軽減の観点について、さらに踏み込むべきだと問題提起した。

同じく委員の關口(せきぐち)寿也東京都多摩市立連光寺小学校校長・全国小中学校環境教育研究会会長は、教員の意識調査の結果を踏まえつつ、「学校で環境教育をできる状況を整えれば、自分たちが、やらなければ、取り組まなければと思ったものができるので、教員の有用感や満足感も上がってくると思う。支援ツールや支援体制でどのようなものが必要かということに関しては、テーブルの上に『こんなものがあります』という並べ方だけでいいのか。学校側が見て、選んでくれるのを待っているだけでは、学校現場は忙しいので、興味関心がそちらに行かない。アプローチの方法がかなり重要になってくるのではないか。これは文科省や学習指導要領も含めての問題だ」と指摘した。