ほとんどの幼稚園、保育所、認定こども園が「子ども主体の保育が大事」と考えているものの、実際に子ども主体を実現している園は2割程度にとどまることが7月4日、ベネッセホールディングスが実施した「これからの保育を考えるための基礎調査」で明らかとなった。子ども主体ではない園では、職員の人材確保で問題を抱えやすい傾向にあった。

調査は2023年1~2月に全国の幼稚園、認可保育所、認可外保育所、認定こども園にインターネットで実施。1062園から回答を得た。これらの園の99.7%が、保育が子ども主体であることは「とても重要だと考えている」または「まあ重要だと考えている」と答えており、全体的に子ども主体を重視しようとしていることが分かった。

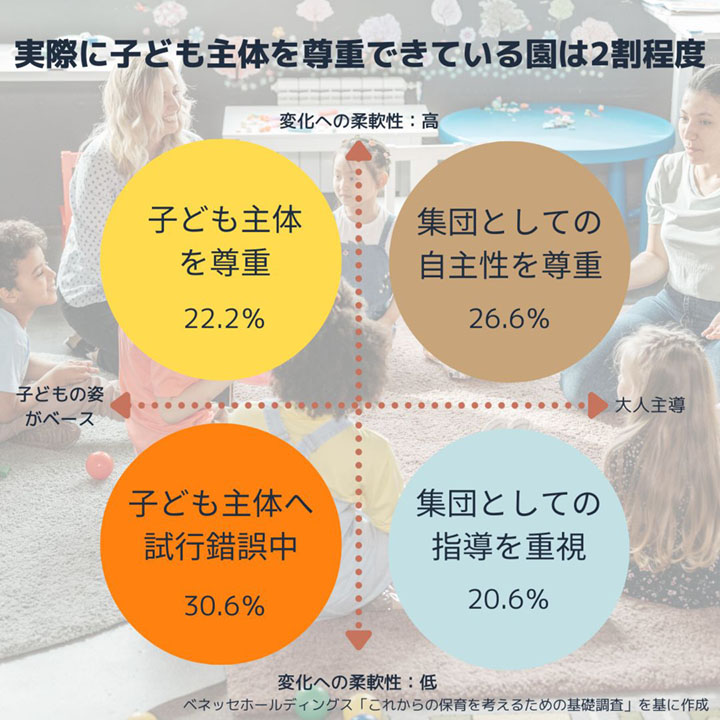

一方で、調査では実際の子ども主体の実現度を分析し、4つのグループに分類。子どもへの関わりが応答的で、一人一人の子どもの姿から柔軟に計画を見直しているなど、子ども主体を尊重している園は22.2%にとどまり、子どもの声を聞きながら、事前に決めた活動に取り組むことを重視しているなど、集団としての自主性を尊重している園は26.6%、子どもの姿を捉えた柔軟な保育を試みているが、子どもへの統制的な関わりや一斉活動も多いなど、子ども主体に試行錯誤中の園は30.6%、子どもへの指導を重視しており、あらかじめ決められた一斉型の活動が多いといった、集団としての指導を重視している園は20.6%あった(=図)。

また、子ども主体を尊重している園や集団としての自主性を尊重している園は、他と比べて保育の記録を工夫していたり、記録を活用することが充実したりしていることや、職員同士で子どもの姿を話し合い、安心できる雰囲気があった一方、子ども主体に試行錯誤中の園は職員同士の対話や連携が十分にできていない様子もうかがえた。また、課題感では、集団としての指導を重視している園では職員の採用が、子ども主体に試行錯誤中の園は職員の離職が、それぞれ他と比べて高い傾向にあった。