教育格差の問題に取り組んでいる公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンは7月4日、世帯年収や保護者の幼少期の経験などによって子どもの体験活動に大きな格差が出ていることを示す実態調査の結果を踏まえ、子どもの「体験格差」の解消を目指す新たな事業に取り組むことを明らかにした。この事業では、体験活動に特化した奨学金「ハロカル奨学金」を設立して参加費を支援するとともに、地域に根差した国内各地の支援団体と協働する。2025年度までの3年間で延べ1000人の子どもたちに自然体験などの体験機会を提供することを目指す。

この日明らかにされた調査結果「子どもの『体験格差』実態調査最終報告書」は、昨年12月に発表した中間報告書に続く詳細な調査報告となっている。

それによると、世帯年収300万円未満の小学生の子どもがいる家庭のうち、29.9%が習い事や社会体験といった学校以外の体験活動を1年間で一度もしていなかった。これは世帯年収600万円以上の11.3%に比べ、2.6倍となっている。

今回の最終報告書では、世帯収入だけではなく、家族構成、居住地域、保護者の学歴、保護者の幼少期の経験など、家庭背景によって子どもの体験活動への年間支出額に差が生じていることも分かった。例えば、居住地域でみると、三大都市圏以外の家庭では年間支出額は4万8972円だったのに対し、三大都市圏の家庭では年間支出額は7万6698円で約1.6倍だった。また、保護者が幼少期に体験活動を経験していない家庭では体験活動に対する年間支出額は2万8294円だったが、保護者が幼少期に体験活動を経験している家庭では年間支出額は7万2605円で約2.5倍に及んだ。

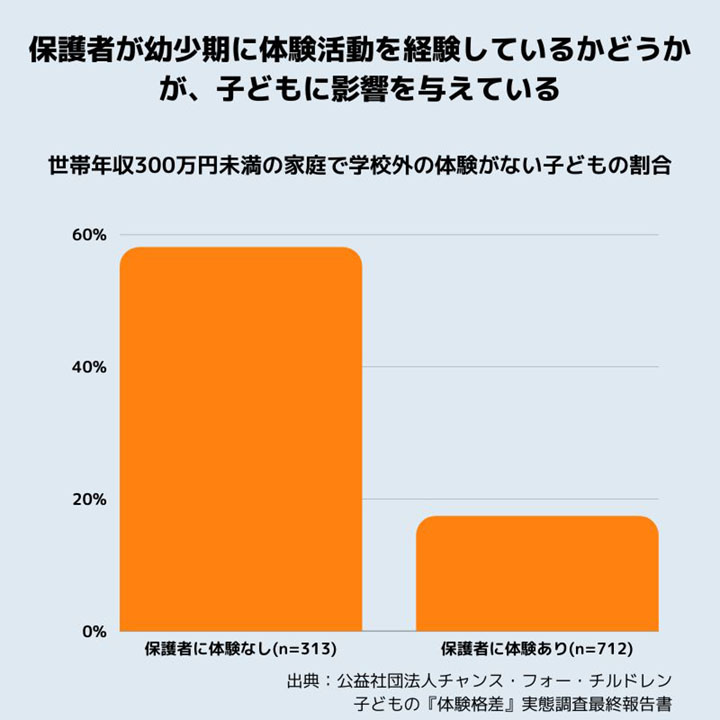

さらに、世帯年収が300万円未満であっても、保護者が幼少期に体験活動を経験しているかどうかが、世代を超えて子どもに影響を与えていることも確認された。世帯年収が300万円未満で保護者に学校外の体験活動の経験がない場合、その子どもの58.1%が学校外の体験活動の経験がなかった。しかし、保護者に体験活動の経験がある場合は、体験活動のない子どもの割合は17.4%と3分の1以下となった=グラフ。

これらの調査結果について、チャンス・フォー・チルドレンの今井悠介代表理事は「保護者自身がどんなことを体験していたのか、それによってどんな選択肢が世の中にあるかを知ることにつながるのではないか。つまり、お金を渡せば解決するのではなく、こちらからいろいろな働き掛けをしていくような支援がないと、こういった『体験格差』を断ち切っていくのは非常に難しいのではないか、と感じている」と説明した。

その上で、調査結果から分かった重要な点として、▽子どもの体験を阻む壁として「経済的課題」は大きく、経済支援は必須▽経済面以外にも体験を阻むさまざまな壁があり、経済支援だけでは不十分▽地域には多様な体験の担い手がいる--の3点を挙げた。

こうした問題意識を踏まえ、チャンス・フォー・チルドレンは、子どもの「体験格差」の解消を目指す新たな事業に取り組む。この事業ではまず、体験活動に特化した奨学金「ハロカル奨学金」を設立。スポーツ、文化芸術活動などのクラブや教室、キャンプなど自然体験や職業体験に必要な費用を電子クーポンで支援する。同時に、地域に根差した国内各地の支援団体と協働し、各地で地域コーディネーターを確保。当面は東京東部、宮城県の石巻エリア、岡山、沖縄の4つのエリアで子どもたちに体験活動を届ける。必要な資金を確保するため、目標2000万円のクラウドファンディングを7月4日から開始した。

この取り組みにより、25年度までの3年間で延べ1000人の子どもたちに自然体験などの体験機会を提供することを目指す。26年度以降は対象となるエリアを全国に広げる仕組みを作るとしている。