文科省が4月に公表した2022年度教員勤務実態調査によると、通常期に1週間の総在校等時間が50時間以上となった教諭の割合は、小学校で64.5%、中学校で77.1%に上っている。学校に求められることが増え、長時間労働の削減が進まない厳しい現状に対し、フェイスブック上のコミュニティでポリシーメイキングを軸に教員らをサポートしているオルタナティブスクール「HILLOCK(ヒロック)初等部」(東京都世田谷区)の五木田洋平氏は「職場環境が良くなれば、できることはたくさんある」と強調する。そして、働きやすい学校組織へアップデートするための具体策として「まず、お互いのことを知ること」だと語る。五木田氏のコミュニティで学び、実際に組織を変えようと試行錯誤する公立校教員3人の取り組みを取材した。

「会議や保護者対応に時間を取られる」「管理職がやりたいことをやらせてくれない」「自分だけがICTを頑張っている」「新しいことをやろうとすると『これまでのやり方と違う』と反対される」――。長時間労働だけでなく、教員の働きやすい環境を阻害している要因は、多岐に渡る。私立小学校の立ち上げに関わり、現在は「ヒロック」のカリキュラムディレクターを務める五木田氏は、こうした現状を打開するために「まず必要なのは教職員のお互いの理解だ」と指摘する。

「そもそも学校組織は、お互いのことを知らないままにチームを組まされ、あいまいな学校教育目標などの共通の目標に向かわされている状態。それぞれが『どんな思いを持って教員になったのか』や、『これから学校をどうしていきたいのか』さえも知らない」と五木田氏。「このままでは、学校組織が空中分解しかねない。“あれもこれもやらなくてはいけない”現状を、職員間で問い直していくためには、お互いを知ることから始めるべきだ」と強調する。

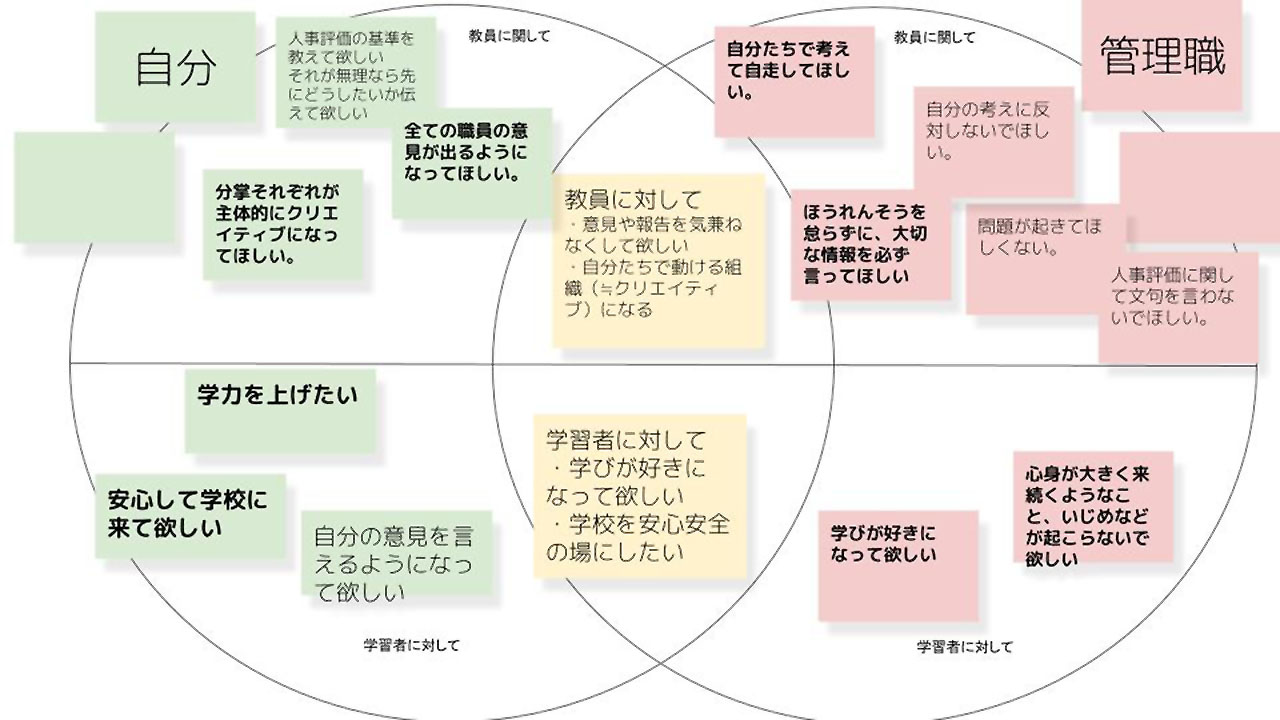

これまでフェイスブック上のコミュニティ(ICTポリシーメイキング講座)でゼミを開くなど、教員のサポートをしてきた五木田氏は「国が主導する教員の処遇改善ももちろん必要だが、実は職場環境が良くなれば、できることはたくさんある」と語る。では、具体的にはどうすればいいのか。五木田氏がコミュニティで勧めているのが、次のシートを活用して管理職と対話の時間を設けることだ。

このシートにお互いの考えを書き込んでいくと、共通点と相違点が見えてくる。「管理職と自分はどんなところが重なっているのか。それが見えたら、その共通点のところから一緒に学校組織を変えていくことができる」と話す。実際に、管理職と対話した教員の多くは、組織改善の新たなスタートが切れているそうだ。管理職との対話からスタートするのが難しければ、声を掛けやすい教員と始めてみてもいい。「対話とは、お互いのことを知るための話。相手のことを知るだけでなく、相手を通して自分を知る時間でもある」と、五木田氏はその重要性を語る。

しかし一方で、現在の学校現場は過剰な業務に追われ、「対話する時間などない」との声も聞こえてくる。五木田氏は「学校業務の中には、実は子どもたちの成長に直接関係しないものも多い。私がこれまで在籍した学校でもそうした煩雑な業務があったが、それを削減する動きをしてきた」と振り返り、「業務削減は、保護者から『以前はやってくれていたのに』といった批判を受ける可能性もあり、提案しづらいかもしれない。しかし、例えばシートをアレンジして、『子どものために何をやめるか』をテーマに対話を進めてみたら、本当に子どもたちに必要なことを明確にしながら業務削減していくことも可能ではないか」とアドバイスを送る。

東京都練馬区内の公立小学校に勤務する内海孝亮主幹教諭は、五木田氏が勧めるシートを活用し、昨年度、管理職との対話に取り組んだという。「この対話をするまで、お互いに大事にしたいことが見えていなかったが、共通してやっていきたいことが分かった。すごく気持ちも楽になった」と話す。

主幹教諭になって5年、学校全体を見る立場になり、教員不足の影響もひしひしと感じている。全国的にも病休の教員や職場にフィットしない教員が増えていることについて、内海主幹教諭は「コロナ禍の影響も大きいが、職場での会話が減ったこと」を原因の一つとして挙げる。「組織の中で信頼感や安心感が芽生えるためには、まず会話が必要。しかし、学校に求められることが次々と増えていき、そのたびに事務処理も増え、対話どころか会話する時間さえ、今の学校現場にはない」と吐露する。

そこで、昨年の9月から毎週金曜日に15~30分程度、「学級経営ゼミ」をスタートさせた。参加は任意で、まずお互いのバックグラウンドを知ることから始めていった。その後は、1週間でうまくいったこと、いかなかったことを報告し合うなどし、職員同士の共通理解を高めていった。

しかし、学校行事が重なるなどして、ゼミは一時中断してしまう。内海主幹教諭も一度は諦めかけたが、自身が参加したオンラインの勉強会での「耳だけ参加」をヒントに、今度は職員室のテレビにケーブルをつなげて、内海主幹教諭がタイムリーな話題について取り上げる10分間のミニワークショップをスタートさせた。

「例えば、その週に保護者からのクレームが増えていたら、保護者対応について提案する。そしてウェブ上のフィードバックシートに、“耳だけ”も含めて、参加していた教員が意見や感想を書き込み、みんなの学びを蓄積していくようにしている」と話す。

ある時は、教育用ゲームのプラットフォーム「Kahoot!」を取り上げると、実際にクイズをつくってみたいと盛り上がり、1時間ほどのワークショップになったという。また、別の週は、若手教員が自分の学んできたことをプレゼンしたいと手を挙げてくれたこともあった。

「ちょっとずつ、組織が自走し始めたと感じている。学校組織は“ねばならぬ”体質。そうではなくて、みんなにとって必要感のあるものに取り組んでいきたい。週にたった10分でも、続けていくことで組織が変わりつつある」と実感を込める。

千葉県内の公立小学校で勤務する石田陽平教諭は、特別支援学級の学年主任をしながら、副教務主任として、管理職と教員とをつなぐ立場にいる。コロナ禍に立ち上がった校内GIGAチームのメンバーとして、これまで紙ベースだったものをデータに置き換えたり、授業参観ができない中、学校のYouTubeチャンネルを開設して授業の様子を配信したりするなど、新たなことに取り組んできた。

その過程では「前例がない」「それは必要ない」という声も受けたりしたが、石田教諭は「意見が違った場合は、会議などの全体の場で説き伏せるのではなく、なるべく1対1で話すようにした」と振り返る。教員との対話を大切にしながら、石田教諭なりの言葉で表現すると「にじり寄っていく」ように学校組織をアップデートさせてきた。

また、新しいことなど、見通しの立たないことへの不安を和らげるために、「特別支援的なアプローチ」を取り入れている。「文章で示すだけでなく、『これが使えるようになると、こんなふうになりますよ』ということを映像で視覚的に見せて、理解や共感を促すよう工夫している」と話す。

石田教諭の現任校は各学年3クラスの中規模校。ある程度の職員数になると、何か問題が起きていても「自分にとっては対岸の火事」と捉える人も出てきてしまうという。「教員一人一人のバックグラウンドは違う。同じ学校で働いて、同じ方向を向いているように見えても、互いのことを知らないままでは、なんでも相談し合える関係にはなれない」と危機感を示す。

そこで、石田教諭は五木田氏のコミュニティでも取り組んだという「壁打ち」を、職員間でもやってみようと計画している。「あるテーマについて片方が1分間話し、相手は傾聴する。次の1分は役割を交代。終わりに1分で補足したり共有したりして、互いにフィードバックする。他愛のないテーマからでもいい。こういう会話をたくさん積み重ねていく必要がある」と石田教諭。実際に保護者会で取り入れたところ、硬さのあった保護者の関係が和気あいあいとしたものに変わるなど、大きな効果を実感したという。

「今年度は、まず若手チームの研修で共に取り組もうと、研修リーダーと計画している。今の学校現場は、無駄話をする時間さえも贅沢だと感じるほど多忙だ。しかし、それでもお互いを知る時間を創り出していかなければならない」と前を向く。

大阪府八尾市の公立小学校で勤務する瀬賀友加里教諭は、2021年度に現任校に赴任して以来、情報主任を務めている。現任校の前に八尾市教育センターでGIGAスクール構想の整備に関わるなどし、情報教育の必要性を感じていたことから、その推進には強い意欲と覚悟を持っていた。

現任校への着任は、ちょうど児童用の1人1台端末が整備された年と重なった。当時のことを「教員自身がICTを使うことはできても、子どもたちがICTを活用して学ぶイメージがない状態だった」と振り返る。そうした状況下でICTを推進しようとしたが、「まだ関係性も十分できていない私が、今まで他の先生たちがやったことがない世界の話をいきなりするので、リアクションもほとんどなく、前向きに伝わらない日々が続いた」と打ち明ける。

「新しいことが入ると、学校現場には大きな負担になる。しかし、情報教育はこれからの子どもたちにとって、必要不可欠なもの。いろいろと思い悩んだ時期もあったが、ICTを私自身の軸として、学校組織をアップデートしていきたいと思った」と決意を語る。

そして現任校2年目となる昨年度は、管理職と相談の上、学級担任ではなく、5年生の算数と家庭科を担当しながら、ICTの推進に注力した。ICT導入に対する安心感を職員室全体につくるために、それぞれの教員が自力でも取り組めるよう各種マニュアルを作成したり、入り込み授業をしたりするなどして、サポートを続けた。月に1回程度開いていた「パソカフェ」には、ICTに苦手意識のある教員も来て質問してくれるようになり、「職員室では聞きづらいけれど、パソカフェだと安心して質問できる」と好評だった。

また、会議についても、思い切ったペーパーレス化を提案し、導入。口頭のみで行っていた職員朝礼をクラウド化することにも成功し、今では研究授業の討議会も教職員全員がクラウド上で行っているという。

学校全体で取り組めるようになったことについて、瀬賀教諭は「先陣を切って提案するのは勇気も必要だったが、その導入を周りの先生方が支えてくださった。また、先生方が『できる人から使ってみよう』と思ってくれて、それが組織全体に広がっていった」と語る。

「次は自分でもできるようになりたいので、もう1回説明してください」と自走しようとする教員も出てきたといい、瀬賀教諭は「私一人で情報教育を推進するのではなく、周りの先生たちと一緒に進められそうだな、という感触がある」と笑顔を見せる。そして、今後は「学校教育目標の目指す子どもの姿と、情報教育をひも付けて示していきたい」と話す。

今年度は学級担任となり、昨年度のようには全体のサポートに回れないもどかしさはあるが、「子どもたちに情報教育をしていくためには、教員も変わらなければいけない。デジタルシティズンシップの要素も入れながら、子どもたちと一緒に教員も学んでいけるようなカリキュラムを考えたい」と意欲を見せる。