いじめ防止対策推進法の成立・施行から今年で10年を迎える。同法では、学校全体でいじめの防止や早期発見に取り組むこと、いじめが起こった場合は早期に対応することが求められ、そのために学校現場でもさまざまな努力がなされてきた。その中で、いじめの当事者本人への対応だけでなく、全ての子供たちにとって居心地のよい学校や教室の環境づくりの大切さにも目が向けられるようになってきた。いじめの未然防止や早期解決に向け、子供たちと真剣に向き合ってきた学校現場の教員に話を聞いた。

関東地方の公立小に勤めるある教諭は今年4月、新たに5年生の学級担任として着任してすぐ、子供たちの間に流れる不穏な空気を感じ取った。子供たちが自分の内面を出したがらず、いつもふざけてへらへらしている、人の失敗を笑う、失敗するのを気にして新しいことに挑戦しない……。「子供たちが互いに承認されず、心理的安全性が保たれていない。いわゆる『スクールカースト』のような序列がある」と直感した。

実はこの学年では、前年度から、集団で悪口を言ういじめが続いていた。悪口を言っている子供の中には、本心からではなく、集団の中で生きていくために同調している子供もいるようだった。「前年度の担任も、おそらく気付いていただろう。子供たちも相談していたようだが、改善には至らなかった。こういう場では、必ずいじめが起きる」。

この学校では、「大人たち」の関係も悪化していた。教員を認めようとしない管理職、指導を巡って対立する教員。「教員もプライドがあるからバカにされたくないし、ちょっとした失敗で、空気がよどむような息苦しさがあった」とこの教諭は語る。子供たちとちょうど同じような空気が、教員の間にも流れていた。

教諭はまず、子供たちを分け隔てなく承認することから学級の立て直しを図った。子供たちの関係が改善するよう、自然な形でグループをつないだり、イベントの中で協力する場面を作ったり。クラス全員の前で褒めることもあれば、「あの子があなたのことを、すごいと言っていたよ」と間接的に褒めることもあった。

一方、子供たちの間できつい言葉を耳にした時には、「今の言葉、友達に対して優しくないと感じたけど、これまでそういう言い方をしていたの」などと尋ね、子供たち自身に課題を気付かせるようにした。「頭ごなしに叱ったり、他の子供たちの前で存在を否定したりすると、信頼関係が崩れてしまうし、教員のバイアスがいじめの理由を与えてしまうこともある」。あくまでも公平な立場に徹した。子供たちが率直に反省の弁を述べた時には、以前と比べてどれだけ成長したかを伝え、「今、すごくいいよ」と承認することを心掛けた。

子供たちは徐々に、教諭にいろいろな話をしてくれるようになり、前年度から続いていたいじめの全体像が徐々に見えてきた。ある時、数人の子供たちが「クラスのいじめがなかなかなくならない」と話をしに来た時、この教諭はあえて「先生はサポートするけど、解決策は出さない。自分たちで考えるのが小学校の学びだから」と投げ掛けた。

すると、子供たちは教諭にヒントを聞きつつ、自ら「いじめ絶対ダメ会社」というグループを立ち上げ、啓発活動を始めた。メンバーはどんどん増えていき、ついに悪口を言っていた子供たちまでも「今までのこと、ごめん」と相手に謝ったという。「よく言えたね。どうして謝ろうと思えたの」。教諭はその子供たちを褒めた。

「かつては教員である自分が答えを出してしまい、子供たちの関係が余計にこじれてしまうこともあった。子供たちの話をじっくり聞くのは確かに大変だが、他者とのコミュニケーションの中でどう選択し、どうつながるかを考えさせることは、とても大切だ」と教諭。「教員同士の関係も同じ。チームとして課題を共有し、一緒に悩みながら信頼関係を作っていければ」と語った。

いじめ防止に向け、学校現場はさまざまな工夫を凝らして対応している。関東地方の公立中教諭は「生活・いじめアンケートを毎月実施することで早期対応できている。グーグルフォームを利用して実施しているので集計の手間もなく、その日のうちに対応することが可能」という。また関東地方の公立小教諭は「児童支援のための専任教員がいて、いじめに関する対応でも、いつもすごく助けられている。小さなトラブル程度の段階で、その先生にも一緒に聞き取りや指導の場面に入ってもらうことで、担任が個人で抱え込むことがなかったし、トラブルを持ち越すことがほとんどなくなった」と評価する。

一方で、対応に苦労する声も少なからず聞かれた。東海地方の公立中教諭は「いじめを発見し、指導したところで、すぐにはなくならない。被害者の保護者が納得できずに、怒り心頭となり、加害者の保護者ともめてしまったことがある」とこぼす。都内の公立小の副校長も、「いじめの加害を認めない保護者がいる。『これはうちの子だけじゃない、相手も悪い』と言って認めない」と、対応の難しさを明かす。

関東地方の公立小校長は「組織として対応していない学校に勤務した時は、孤立感があって苦労した。いじめの未然防止では、居心地の良い学級、学年を作ることが大切。早期発見にはアンケートなどが有効だと思うが、風通しの良い職員室という環境も大きいと感じる」と、学校ぐるみで取り組む必要性を指摘する。

他にも「いじめられた子が学校に行けなくて、いじめた子は学校に普通に行ける状況は、やっぱりふに落ちない。いじめられた子が普通に学校に行けるようなシステムを整えたい。そして、いじめた子の心のケアや指導を徹底的にしたい」「学校側でできることにも限りがある。警察の介入をもっと簡単にできるとよい」「毅然とした対応をするために、迅速に児童の出席停止を命じるべき。それに関して、教員にもっと権限を与えてもよいのでは」「学びをもっともっと楽しいものにしないと」といった声も聞かれた。

「いじめは人間関係の中で、どうしても起きるもの」――。世間のこうした風潮に憤りを隠さないのは、昨年度まで埼玉県越谷市の公立小学校で校長を務めていた田畑栄一氏だ。校長として約10年間、「いじめはどこでも起きるもの」と捉えるのではなく、「本気でいじめをゼロにする」という思いで、いじめをなくす方法を考え抜いてきた。

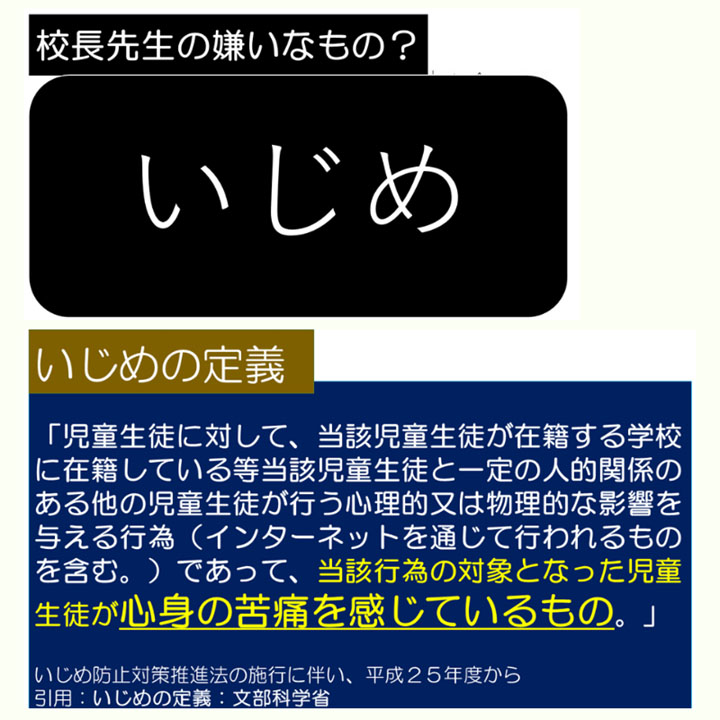

田畑氏がとりわけ重視してきたのが予防教育だ。例年、4月の始業式では、いじめ防止対策推進法上のいじめの定義や、いじめの構造について子供たちに説明した。「校長先生が一番嫌いなものはいじめ。いじめた子が憎いのではなく、いじめという行為が嫌なんだ。いじめをやめて、ひまわりのように太陽に向かって伸びていけるように応援する」。こうしたいじめ防止の認識を、学級担任が各クラスで再び子供たちに伝え、保護者にも学年だよりなどで伝えてきた。合わせて「教育漫才」を取り入れ、暴力や人を傷つける言葉を使わず、安心して自己を表現できる手段を子供たちに渡した。

いじめに予防に何より大きな役割を果たすのは、普段の授業だと田畑氏は指摘する。「学習が得意な子、手を挙げられる子が5人、10人発言するだけで終わらせてはいけない。得意な子は苦手な子をサポートし、苦手な子も安心して声を出せるようにしようと、子供たちに繰り返し語り掛ける。手を挙げて発言するだけでなく、書いてもいいし、タブレットで表現してもよい。多様な子供たちの間に公平性を担保することが大切だ」。

それでもいじめが起こってしまったとすれば、早期対応が求められる。田畑氏は「学級担任が全てを抱え込むことは現実的ではない。トラブルが起き、保護者対応が必要になったら、管理職が出ていくべきだ。学級担任にもプライドがあるので、自身で対応できる部分は任せればよいが、子供が泣いているのに、『授業があるから後でね』となるくらいなら、管理職が今すぐに子供の話を聞けばよい。それが、組織的に対応するということだ。最優先事項は子供の命なのだから」と強調する。

「昨今の『いじめはどこでも起きる』『人間形成の中でトラブルは当たり前、それを乗り越えていくのが教育』といった考え方は、安直で、他人事のように聞こえる。子供が苦しんでいるのだから、学校は本気でいじめをなくして、子供の命を守らなければならない」と田畑氏。「いじめ防止対策推進法でいじめの定義を定め、『いじめを行ってはならない』と明記されたことは、子供たちや学校が共通理解をもって、いじめの防止を考えていく上で、とても意義のあることだ」と語る。