過労死ラインを超える高校教諭は26.6%、高校副校長は35.0%━━。東京都教育委員会は7月27日、第12回定例会を開き、2022年度の都立学校教員勤務実態調査の集計結果を公表した。前回17年度調査と比較して全ての職種において在校等時間が減少しているものの、依然として1週間当たりの在校等時間が50時間を超える長時間勤務の教員が高校では60.2%、特別支援学校では54.9%、60時間を超える教員が高校では26.6%、特別支援学校では8.7%だったことが分かった。長時間勤務の教諭とそうでない教諭では、主に「部活動」「学級経営・学校行事等」の業務時間に差があった。

都教委では都立学校105校(高校78校、中等教育学校2校、特別支援学校25校)に常時勤務する全教員を対象とし、22年10・11月に勤務実態調査を行った。前回の17年度は6・7月に調査をしており、今回とは調査時期が違うため、単純比較はできないとしているものの、全ての職種において在校等時間が減少していた。

高校における1日当たりの平均在校等時間(平日)は、校長が9時間56分(前回調査10時間50分)、副校長が11時間7分(同12時間35分)、教諭等が10時間5分(同10時間26分)、養護教諭が9時間18分(同9時間25分)だった。特別支援学校においては、校長が10時間19分(同11時間30分)、副校長が11時間21分(同12時間54分)、教諭等が10時間18分(同11時間2分)、養護教諭が9時間31分(同10時間21分)だった。

高校、特別支援学校ともに、特に副校長の在校等時間がそれぞれ1時間半近く減少しており、都教委の担当者は「副校長を直接補佐する会計年度任用職員を配置したことで、一定の効果は表れてきている」と強調した。

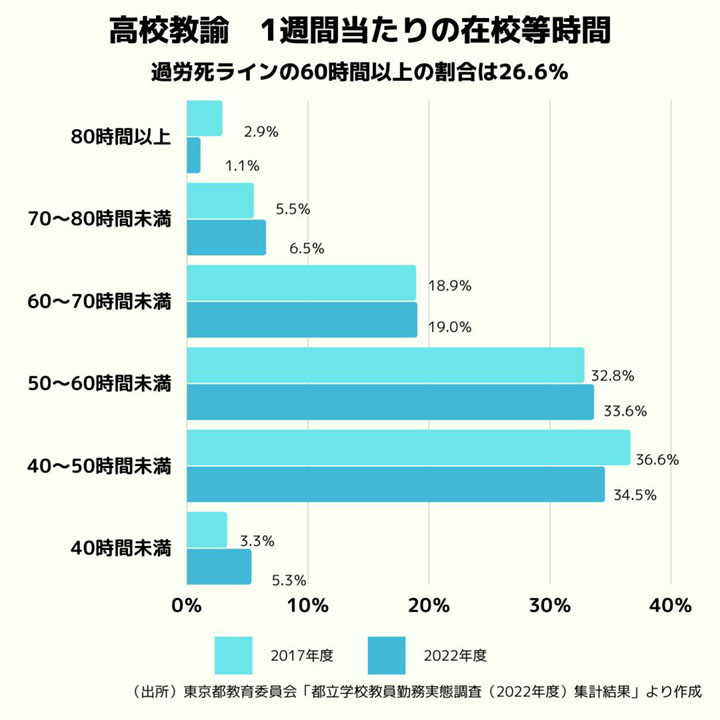

一方で、1週間当たりの在校等時間を見てみると、50時間以上勤務している割合は高校教諭で60.2%(同60.1%)、特別支援学校教諭で54.9%(同76.0%)。60時間以上の割合も高校教諭で26.6%(同27.3%)、特別支援学校教諭で8.7%(同31.3%)と、依然として長時間勤務の教員が多い状況は続いている。また、50時間以上の高校副校長は80.0%(同90.5%)、特別支援学校副校長は87.5%(同92.9%)、60時間以上は高校副校長が35.0%(同57.2%)、特別支援学校副校長が25.0%(同92.9%)だった。

なお、1週間当たりの在校等時間が50時間以上は、1月当たりの時間外在校等時間が45時間以上に、60時間以上は時間外在校等時間がいわゆる過労死ラインの80時間以上に相当する。

どのような業務時間が長時間勤務を招いているのか。同調査において1週間の在校等時間が50時間未満の教諭と60時間以上の教諭の1日当たりの業務時間を比較したところ、高校教諭では「部活動」が3倍近く長かった。また同様の比較において、特別支援学校教諭では学級経営や学校の運営に関わる業務時間が2倍を超えていた。

部活動に対する意識調査では、「部活動指導は少なくしたい」と回答した高校教諭が50.4%、「外部人材に委ねるべき」と回答した高校教諭が56.5%と半数以上に上っている。さらに部活動指導で負担に感じている原因について尋ねたところ、「土日対応があること」が65.4%と最も高く、その他「授業準備や教材研究などができないこと」が54.6%、「競技経験や専門知識が不足していること」が45.6%と続いた。

働き方に関する意識調査では、「教師としての仕事そのもの」について、いずれの校種とも「満足している」人の割合の方が高かった一方、「仕事と仕事以外の生活とのバランス」については、いずれの校種ともに「満足していない」人の割合の方が高かった。

また、高校教諭で「生徒の悩みや相談に対応する時間が十分に取れない」と感じているのは84.7%、「授業準備の時間が十分に取れない」と感じているのは86.2%に上っている。こうした悩みを「同僚や先輩に気軽に相談しにくい」と感じている割合は44.6%と半数近く、都教委の担当者は「より気軽に相談できるような体制づくりに取り組んでいく」と話す。

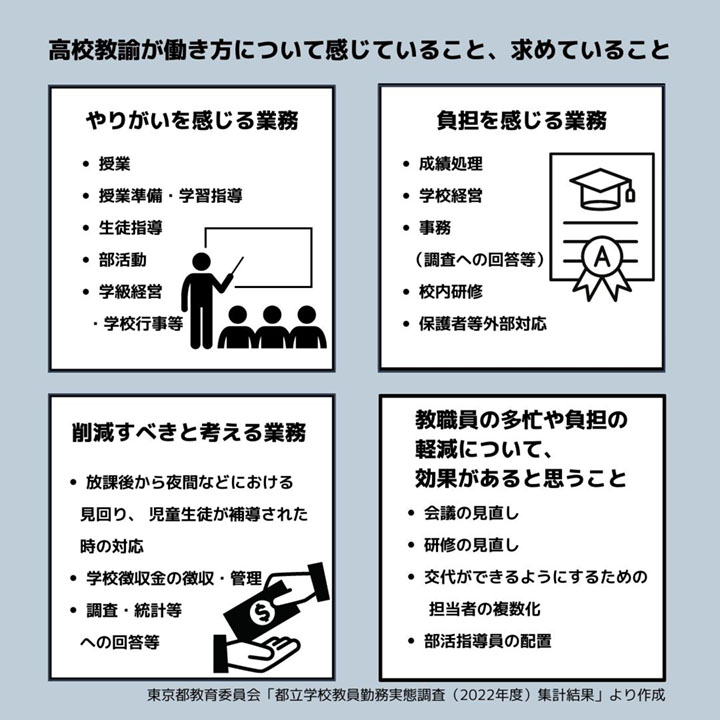

やりがいを感じる業務については、いずれの校種でも「授業」「授業準備・学習指導」「生徒指導」「学級経営・学校行事等」の割合が高く、高校では「部活動」も割合が高かった。一方、負担に感じている業務は、いずれの校種でも「成績処理」「学校経営」「事務(調査への回答等)」「校内研修」「保護者等外部対応」の割合が高かった。

削減すべきと考える業務は、いずれの校種においても「放課後から夜間などにおける見回り、児童生徒が補導された時の対応」「学校徴収金の徴収・管理」「調査・統計等への回答等」が高かった。また、教職員の多忙や負担の軽減について効果があると思うことは、いずれの校種とも「会議の見直し」「研修の見直し」「交代ができるようにするための担当者の複数化」の回答が上位だった。

今回の集計結果を受け、都教委の担当者は「一定の進捗(しんちょく)はみられたが、まだ道半ばだ。今回の調査結果などを踏まえ、今後、集中的に取り組むべき具体的な対策について、今年度末をめどに『実行プログラム』として取りまとめ、学校における働き方改革をさらに加速していく」と話している。