生徒指導の在り方が転換期にある学校現場。昨年改訂された「生徒指導提要」では、子どもたちが社会の中で自分らしく幸せに生きていけるように成長や発達に寄り添う視点を打ち出すなど、より支援の側面を強調している。そんな中、埼玉県立新座高校(佐々木美智子校長、生徒519人)では今年度から、校務分掌の生徒指導部を「生徒支援部」に名称変更し、校則の見直しなどを進めている。これらの改革に取り組んできた逸見(へんみ)峻介教諭に、生徒支援部と名付けた狙いやこれからの高校の生徒指導の在り方を聞いた。

逸見教諭は2021年度に、さまざまな進路希望を持つ生徒が在籍する進路多様校の新座高校に異動。同高の生徒指導の第一印象について逸見教諭は「課題を抱えていたり、これまでの小中学校での経験から、学校に対してあまりいいイメージを持っていなかったりする生徒が多かった。そういう子たちにこそ、学校が心の拠り所になると思うし、接していく中で、私たち教員は味方なんだと思ってほしかった。一方で、学校の生徒指導関連の業務は一昔前のものがずっと続いていて、課題が多いから厳しく指導しなければいけないというスイッチが入りすぎているように感じた」と振り返る。

例えば、遅刻を4回以上した生徒にはその回数分、渡り廊下の雑巾掛けが課せられていたり、指導措置となった生徒が、ゴミ拾いなどの学期末に奉仕活動をさせたりしていた。校則も厳しく、生来の髪の色を届け出て、染めてきたことが疑われた際の確認に用いる「地毛申請」なども残っていた。

しかし、同僚の教員に聞いてみると、ほとんどの教員が一人一人の生徒をもっとフォローしていく必要があるという考えを持っていることも分かった。生徒指導のシステムが更新されないまま、学校の現状や教員の思いとのずれが少しずつ広がっていたのだ。

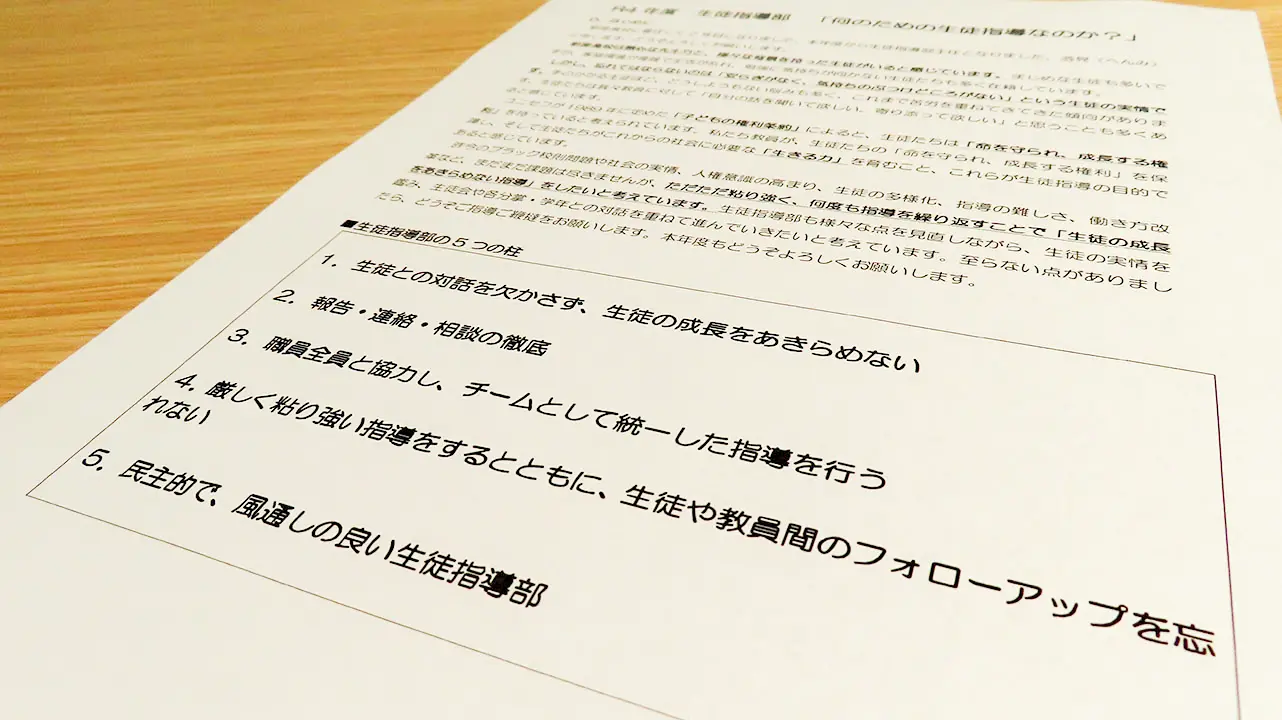

そこで、22年度に生徒指導主任となった逸見教諭は、年度始めの職員会議で生徒指導部の方針として5つの柱を打ち出した。

もともと同高の生徒指導の方針としてあったものに、逸見教諭は「生徒や教員間のフォローアップを忘れない」「民主的で、風通しの良い生徒指導部」という2つのメッセージを加えた。これが、次年度に生徒支援部に改称する布石となる。

新たな方針の下、逸見教諭はどんな改革を進めてきたのか。

まず逸見教諭は「やって良かったのはやっぱり、しばらく行われていなかった教員へのアンケートを再開したこと。他の学校でもアンケートは取っていても、年度末に総括的にやることが多い。そうではなくて、アンケートを形成的評価と位置付け、12月にアンケートをして、課題が出てきたら3学期に改善案を出し、次年度から変えられるようにした」と、教員アンケートのメリットを挙げる。

これによって、さまざまな改善すべき点が洗い出されていった。

以前から生徒会を中心に制服のルールなどの見直しを求める声が上がっていた校則。要望を受けて、性別などにかかわらず、どの生徒もスカート、ズボン、リボン、ネクタイのどれでも選べるようにし、「地毛申請」を廃止。髪形のうち奇抜なものについては、これまで短くしたところに合わせて切りそろえるよう指導してきたが、経過観察を基本にすることにした。そして、県立高校の中ではいち早く、校則を学校のホームページに公開した。

「どんなルールなのかが分からないまま、受験をして、合格した後にルールを説明するというのは、フェアではないし風通しもよくない。一言で校則と言っても、学年だけでやっているものやどこの校内文書にも書かれていないものがあったので、それらを一本化することにもなった」と逸見教諭。

さらに、これまで慣習的に行われてきた生徒指導にもメスを入れた。

遅刻した生徒への雑巾掛けや、学期に1回ある教師による学校外の見回りは廃止。指導措置された生徒の学期末の奉仕活動は学年裁量に移行し、生徒のトラブル対応などで校外に出動する場合も、緊急の場合や重大なケースでなければ極力行わないようにするなど、教員の負担も減らした。

スマートフォンも、複数回ルール違反をするとその分、何日も教員が預かることになっていたが、全て当日のうちに返却するように変えた。「以前は、2回目になると3日間、3回目は5日間預かることになっていて、そうすると土日を挟むことになる。土日にスマホが使えなくなると、アルバイト先の連絡手段がないという問題や最近はチケットが入っていて、スマホなしでは使えないこともある。生徒にとっても大切なライフラインで実害が出ていた。もちろん必要な指導はするが、いくらルールで明文化されていたとしても、先に言っておけばどんなペナルティでもありかというと、そうではない」と逸見教諭は指摘する。

単になくしたりスリム化したりしたことばかりかというと、そうではない。交通安全や性教育などをテーマにした生徒指導に関する講演会は、生徒も参加して教員がファシリテートするパネルディスカッション形式に大きく変えた。逸見教諭は「もともと個人的にワークショップが好きだったこともあり、やってみたら講演者からも好評で、何より前に出る生徒が頑張る機会になった。今ではいろんな教員がファシリテート役になってくれている」と手応えを感じている。

そして今年度、満を持して生徒指導部は生徒支援部に名前を変えた。県内の高校も含めていくつか同様に生徒支援部に名称を変えている事例があることも調べた上での提案だったが、教員の間からは特に反対意見も出なかったという。「トラブルが起きてから指導する以外にも、学校になじめていない生徒や発達的な課題のある生徒など、いろいろな生徒のことを丁寧に見ないといけない。生徒のことを分からないといけない。そういう気質がもともと新座高校は強かったのだと思う。やっていたことと名前がフィットした」と逸見教諭。「単に看板を変えただけだと思うかもしれないが、看板が変わったことで教員たちの会話が変わってきた。生徒指導というと目の前で起きたトラブルに対処するイメージがどうしても強い。しかし、われわれがやることは何なのか。それを普段は忙しくてなかなか言葉にできていなかったが、改めて『支援』だと共通認識を持つことができた。『私たちがやるのは支援だから、生徒と一緒に頑張る、サポートするんだよね』といった会話が、職員室で増えた」と変化を実感する。

しかし、課題もある。

「一番悩ましいのは、生徒指導上のトラブル自体が減っているわけではないということ。遅刻指導としての雑巾掛けをなくしたら、雑巾掛けが嫌で、遅刻するなら学校を休もうとする生徒は減った気がするが、遅刻そのものは生活習慣などが原因で起きるので、そこを解決していかないと」と逸見教諭は打ち明ける。

校則もまだまだ改善の余地がある。「本当は生徒ともっとひざを突き合わせて話し合っていく機会を増やしていきたい。緩めるばかりではなく、厳しくしてほしいという生徒も一定数いる。例えば、茶髪にしたいという子もいれば、周りに茶髪が増えると嫌だという子もいる。いろいろな意見がある中でどういう塩梅でルールをつくるか。そこに巻き込むことで、生徒が育つ」と強調する。

今年度、逸見教諭は育児休暇を取得したこともあり生徒指導主任ではなくなったが、学校が良くなっていく流れは変わらない。そして、生徒指導提要の改訂はその大きな追い風だ。逸見教諭は「生徒指導は地味だが、生徒にとっても学校にとっても大きい。生徒指導提要が改訂された今こそ、『支援』に舵を切るチャンスだ」と力を込める。