障害があるというだけで、恋愛や結婚、子育てなどのライフイベントの機会が遠ざけられてしまう。そんな実態が日本にはある。特別支援学校での教員経験もある東洋大学福祉社会開発研究センターの門下祐子客員研究員は2021年、知的障害特別支援学校高等部における性教育の実施状況や男女交際のルールの存在について、実態調査を行った。調査で浮き彫りとなった課題について門下客員研究員は「知的障害児・者は学校でも社会でも保護の客体として見なされており、権利の主体として育てられていない傾向にある」と指摘する。保護者からも、学校での性教育の実施を求める声は高まっている。

門下客員研究員が以前に勤務していた知的障害特別支援学校では長年にわたり性教育推進委員会が置かれ、年間指導計画に位置付けて体系的に性教育を取り入れていたという。ところが、他の特別支援学校にいる教員の話を聞くと、学校全体で性教育に取り組んでいる学校は珍しく、多くの場合は、生徒が男女交際などで何か問題を起こしたときに個別に指導する程度であり、中には交際が厳しく制限されている学校もあったという。特別支援学校における性教育の調査や実践報告はいくつか見られるものの、男女交際のルールに関する調査研究は見当たらなかったこともあり、門下客員研究員は実態調査に乗り出すことにした。

実態調査は21年1~2月に実施し、全国の知的障害特別支援学校高等部の学年主任2253人を対象に、担当学年の取り組みについて尋ねた。ウェブでの回答を求めたところ、193校の466人から回答があった。

その結果、71.8%が「性教育を教育課程に位置付けて行っている」と回答。26.7%は「教育課程に位置付けていないが行っている」と答えていた。しかし、性教育の授業時間数を尋ねると、毎学期1単位以上、定期的に性教育を行っている学年は55.7%、性的問題行動が起こったときなど、不定期で性教育を行っている学年は41.4%で、実施頻度にはばらつきがみられた。

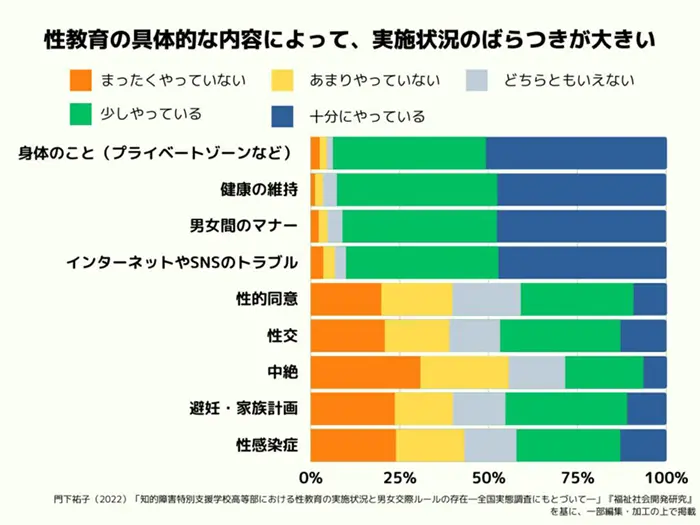

具体的な学習内容についてみると、「身体のこと」や「健康の維持」「男女間のマナー」「インターネットやSNSのトラブル」は9割以上が「十分にやっている」「少しやっている」と答えていた一方で、「性的同意」や「性交」「中絶」「避妊・家族計画」「性感染症」などは5割を下回った(=グラフ)。

また、男女交際に関しては、5.6%の学年が「トラブルを未然に防ぐため」「保護者が不安に思っているから」「就職活動の妨げになるから」などの理由で禁止しており、63.3%の学年で、「性交をする」ことや「保護者に許可なく会う」「交際相手と二人きりになる」ことを禁止するなどの、何らかの男女交際のルールが存在していた。

こうした結果について門下客員研究員は「男女交際のルールでは性交を禁止しているというのが一番多かった。二人きりになることやキスなど、交際上起こり得る相手との接触については、教員らがかなり慎重な姿勢を示していることも分かった。一方で、性交とは何か、その結果どうなるのか、避妊や中絶という選択肢があること、性感染症のリスクがあることなどの学習は、他の性教育の学習項目や、一般の高校の実施率と比べると圧倒的に低い。つまり、知的障害特別支援学校の高等部に通う生徒は、性交や避妊、妊娠・出産といった学習の機会が乏しい中で、行為だけが禁止されている状況が浮かび上がってきた」と考察。

「実質的に、男女交際に関するトラブルを起こした人にしか性交などについて学ぶ機会が与えられていない。現状、社会に出た後に『性』について学ぶ機会は少なく、実際に経験することも想定した上で学校での体系的な学びや周囲の助言、支えが必要なはずだ。しかし、生徒たちは、それが許容されず、制限される傾向にある。知的障害児・者は学校でも社会でも保護の客体として見なされており、権利の主体として育てられていない傾向にある」と指摘する。

それでは、知的障害のある生徒に対する性教育は今後どうあるべきなのか。

実態調査では性教育を行う上で感じた困難についても尋ねており、「とても当てはまる」または「少し当てはまる」と答えた割合が高かったのは「生徒の個人差が大きい」(93.5%)や「適当な教材・教具がなかった」(69.5%)、「時間が十分にとれなかった」(66.9%)などだった。

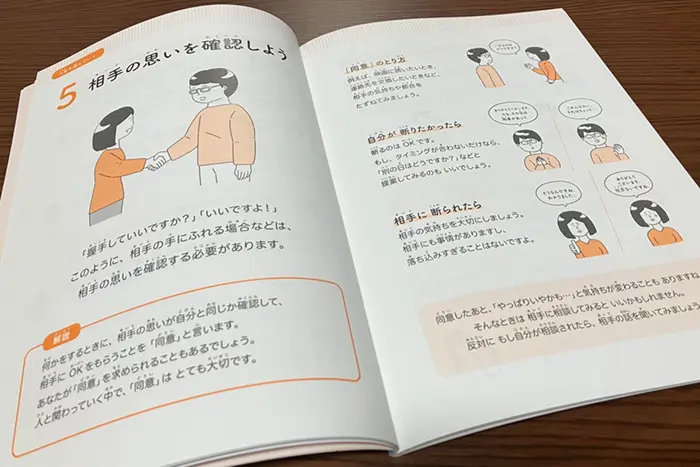

学校現場で性教育の授業実践を支援することもある門下客員研究員は、現在、学校現場の意識も変わりつつあると実感している。生徒の人権を尊重し、豊かな人生を送るための性教育を実践する動きもみられている。そうした中で使いやすい教材として役立ててもらおうと、門下客員研究員は、知的障害のある人にも分かりやすいように工夫したテキスト『シンプル性教育 いっしょに話そう! くらす・はたらくに活かす「性」のこと』(スローコミュニケーション刊)を執筆した。

「知的障害児に対する性教育は、従来、リスクマネジメントの観点から行われる傾向にあるのではないか。まずは、『何のために性教育を行うのか』について議論することが大切だ。性教育が『問題』を起こした、あるいは起こしそうな児童生徒だけに与えられる教育でいいのだろうか。現在は、保護者が学校での性教育を望んでおり、助産師や保健師の中にも、外部講師として学校の性教育に関わりたいと思っている人が数多くいる。私も先生方の実践を支えていけたらと思っている」と門下客員研究員。「知的障害のある生徒の多くは、特別支援学校を卒業すると、就労するか福祉サービスを受けるかの限られた選択肢しかない。しかし、本当はもっといろんな生き方があることを知り、その中で、自分の体のことや他者との関係性といった『性』についても、自分で選んでいくことが大切だ。その学びや選択を支えるための制度や支援、対話が重要になる。その考え方に立てば、禁止や抑制ありきという状況は変わってくるだろう」と力を込める。

東京都小平市に住む鶴田淳子さんは、特別支援学校高等部2年生になるダウン症の息子がいる。息子を育てながら、子どもへの性教育に悩んできた親の一人だ。息子は幼いときから周囲の誰にでも声を掛ける。その傾向は高校生になった今もあまり変わらない。

つい最近、鶴田さんが思わず頭を抱えてしまう出来事があった。たまたま息子と一緒に学校から帰る途中、少し前に同級生の女子生徒と男子生徒が並んで歩いている姿に出くわした。すると息子は、その女子生徒に「大好きだよ」と声を掛けたのだ。

「息子にとってそれはあいさつの一環みたいなものだけれど、年頃の子は困ってしまう。学校の友達に言うのはやめようと伝えたけれど、なぜ友達に言うのは駄目なのか、ちゃんと理解できているかまでは、まだよく分からない。そういうことがこれから一つ、二つと増えていくのだろうか。ついにこのときが来たなと思った」と鶴田さんは振り返る。

鶴田さん自身、息子が幼いときから性教育の必要性を感じ、行動してきた。興味を持ってくれたらと、性について子ども向けに描かれた絵本を読み聞かせようとしたが、「そういうのはいらない」と拒まれてしまった。学校でどんな性教育をしているのか聞いてみたこともあるが、ほとんど行われていないと感じたという。同じ知的障害の子どもがいる保護者でつくる「小平手をつなぐ育成会」学齢部部長として、今年になってから門下客員研究員を講師に性教育の研修会を開いたこともある。「まだ息子は恋愛には無頓着のようだけれど、いつ誰かを本当に好きになるか分からない。そうなったときのために私は、今からどういう心積もりをすればいいのか。それを学びたいと思った」と、鶴田さんは研修会を企画した思いを説明する。

「小学生くらいまでなら、『大好きだよ』といろいろな人に言うことも、『かわいいね』で許されてきた。でも高校生になればそうはいかず、トラブルになりかねない。うちの子は一人で学校に通うし、多少は一人で出掛けられる。そのとき何か起きたらどうすればいいのだろう。私も息子には繰り返し言っていくけれど、学校ももっと気に掛けてほしいという思いはある」と鶴田さん。「知的障害があっても思春期や反抗期は同じように来る。だから、同じように性教育をしてほしいし、むしろもっと丁寧にしていく必要があるのではないか」と話す。

もちろん、その難しさを鶴田さん自身も痛感している。それでも鶴田さんは次のように問い掛ける。

「軽度から重度まで知的障害は幅広いので、教えるのは簡単ではない。でも、重度の障害があっても、鼻をかんだティッシュはビニールに入れるといったことが習慣として身に付いている人はいる。そうした社会のマナーと同じように、性も教えていくことはできるのではないか。性教育はこれからの人生を幸せに生きていくために必要なことで、共生社会を実現していく上でも、土台になるものだと思う」