普段、なかなか本音を語ることが難しい教育関連のトピックスを取り上げ、登壇者と参加者で議論する「タブーを語る教育サミット」を、若手の教育関係者らが8月11日・12日に東京都目黒区の会場で開いた。11日には「なぜ教員の働き方は変わらないのか」「こんな時代でも公立教員を選ぶか」といった、働き方やキャリアに関するテーマを取り上げた。参加者が各自の端末で意見や質問を書き込み、リアルタイムで交流が行われた。

「働き方」のセッションに登壇したのは合田哲雄文化庁次長、日野田直彦武蔵野大学附属千代田高等学院中高学園長兼千代田国際中学校長、戸ヶ﨑勤埼玉県戸田市教育長。日野田校長は「教員の業務を明確にしてほしいという声があるが、学校は本来しなくてよいことを結構している。学校の中で腹を割って(業務の範囲を)議論する機会を作らなければならない。最後はどこまでやるかだが、地域性や文化、歴史的背景を踏まえて、(業務を明確にする)過程と合意形成を、いかにオーナーシップを持って描くかが重要になる」と指摘した。

また戸ヶ﨑教育長は「文科省からすでに学校が担うべき業務の3分類が示されているが、社会的理解が進んでいない。また学校は時間をかければよい行事ができると考えがちだが、簡略化した方が意外と保護者の受けがよいこともある。校内で、また保護者や地域と、もっともっと対話しないといけない」と語った。

2008年、17年の学習指導要領改訂担当を務めた合田次長は「日本は専門職に対するリスペクトが薄く、説明責任の名の下に、なんでもかんでも仕事を増やしてしまった。私は教員の主戦場は授業だと思う。よい授業とは要領のよい授業ではなく、担当する教科を本当に好きで、子供たちと真剣にそれに向き合うことだ」と述べた。

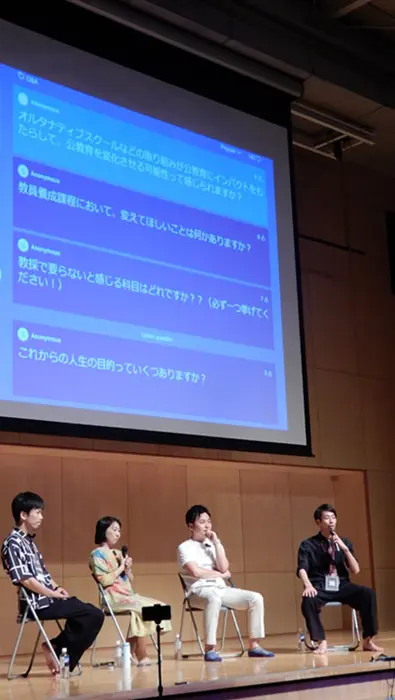

次いで「キャリア」のセッションに登壇したのは、東京都小金井市立南小学校の村上聡恵教諭、HILLOCK初等部の蓑手章吾校長、福岡女子商業高校の柴山翔太校長。「もし今、大学生だったとしたら、就職先として公立教員を選ぶか」という問いに対し、会場からは「自由度の高い生き方をしたければ、公立教員では無理」「キャリアの中で一度、公立学校で働いたからこそ見えることがある」など、賛否両論が寄せられた。

軽井沢風越学園での勤務を経て公立小学校に戻った村上教諭は「公立学校の多様性は面白い。いろいろな子供に出会えて、自分の考えが磨かれてきたと感じる。私立学校の方が自由だと言われるが、私立には理念があって教育の方向性が決まっていることもある。その点、公立学校にはいろいろな教育の在り方があり、みんなで最適解を考えていくという面白さがある」と語った。

また、公立教員として働いた後にオルタナティブスクールを創設した蓑手校長は「公立学校で14年間働いて、自分が成長していくのを実感できた。大卒の翌年から担任を持たせてもらい、30人、40人の子供たちに『先生、先生』と毎日呼ばれる環境は、自分の学びや成長につながったし、毎年毎年力をつけていけることが楽しかった。大学4年生でオルタナティブスクールを作れるかといったら難しい」と振り返った。

さらに、30歳で校長に抜てきされた柴山校長は「これから先、教員になろうとする人は、安定を求めると苦しくなってしまうかもしれない。今、難しいと感じているのは、予測不可能な時代をどう生きるかを子供たちに伝えなければならないこと。さらにオンライン授業なども進んでくると、教員の仕事も変わっていくと思う」と話した。