昨年、子どもの自殺が500人を超え、その対策が喫緊の課題となっている。特に夏休み明けのこの時期は注意が必要だ。2021年から24時間対応のチャット相談窓口を開設しているNPO法人「あなたのいばしょ」理事長の大空幸星(こうき)さんは「話を聞くのを待っている人がたくさんいる」と、生きづらさを抱えている子どもや若者に気軽に相談してほしいと呼び掛け、同世代のピアサポートの重要性を語る。もうすぐ2学期が始まる子どもの自殺対策の次の一手に、学校や地域は何ができるのか。大空さんに聞いた。

「NPO法人あなたのいばしょです。シールを配っています」「24時間のチャット相談窓口をやっています。良かったらもらってください」

人通りの絶えない日曜日の午後の横浜駅。胸に「IBASHOCHAT」と書かれたTシャツを着たあなたのいばしょの職員・スタッフが、チャット相談窓口の情報を掲載したステッカーを配っていた。しかし、ステッカーを差し出してもなかなか受け取ってもらえない。視線を合わせることなく足早に通り過ぎていく人の波。それでもときどき手に取ってくれたり、ふと足を止めて、夏休み明けに子どもの自殺が増えることを訴えたポスターを眺めてくれたりする人もいる。

夏休み明けの子どもの自殺防止キャンペーンとして、あなたのいばしょがステッカーを街頭で配ったのは今回が初めてで、午前10時から午後1時まで東急電鉄の二子玉川駅で行った後、午後3時から同6時まで、横浜駅で呼び掛けを行った。ステッカーは1万5000枚用意したが、二子玉川駅では1000枚ほどしか受け取ってもらえなかったという。

「自分のつらかった経験を話してくれた人や、応援しているという人とも出会えた。この問題について気に掛けてくれる人は多いのだと実感した。中高生くらいの子が自分から手を伸ばしてくれたこともある。数は少ないかもしれないけれど、届いたという手応えは確実にある」と職員の渡辺はるかさんは振り返る。

あなたの居場所が運営する「あなたのいばしょチャット相談」は誰でも匿名で利用できる無料の相談窓口で、24時間対応しているのが特徴だ。相談員の研修から実際の相談対応までを全てオンラインで行うようにし、ちょっとした空き時間にボランティア相談員として活動できるようにしたことで、多くの相談窓口が抱えている相談員不足の問題を解消。深夜や早朝でも対応できるのは、日本と時差のある海外で暮らしている日本人も相談員になっているためだ。

チャット相談はどの世代でも受け付けているが、やはり8月中旬ごろから子どもの相談が増える傾向にあるという。その相談内容の多くは学校に起因したものだ。

渡辺さんは「『学校に行きたいけれど行けない』『行けばつらい思いをする』といった学校関係の相談が多い。何年か前に、図書館の職員がツイッターで『学校に行けないなら図書館に来たらいい』と呼び掛けたことがあったが、やっぱり居場所が学校と家庭だけでは苦しいと思う。いくつもの選択肢があればいい。その一つが私たちであるし、リアルな場にも居場所があったら」と話す。

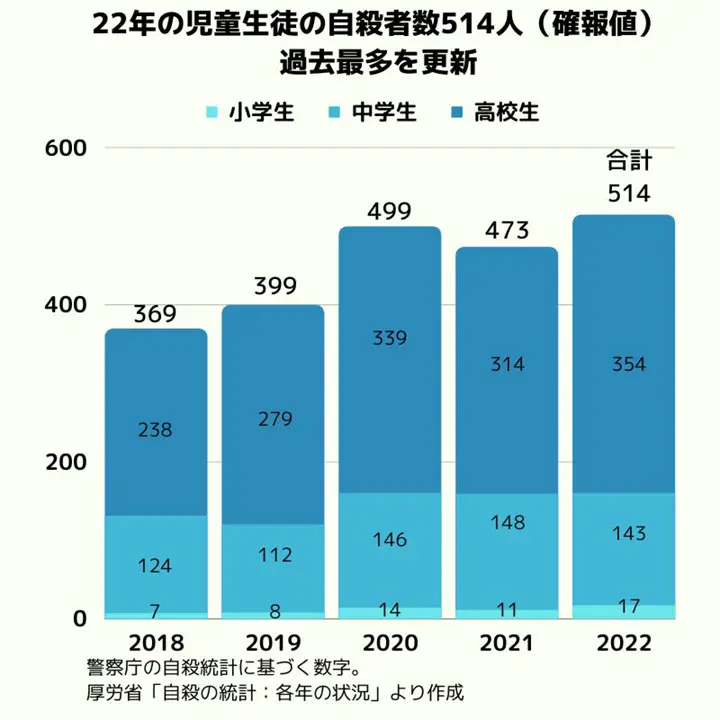

国の統計によれば、22年の1年間に自殺した小学生から高校生は514人に上り、1980年の統計開始以降、過去最多となった。事態を重く捉えた政府は、4月に発足したこども家庭庁に自殺対策室を設置。6月には「こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議」が「こどもの自殺対策緊急強化プラン」を取りまとめた。

連絡会議の会合の中で、大空さんも有識者の一人として意見を述べていた。そこで大空さんが挙げたこどもの自殺対策の課題。それは、スティグマだ。

「これまでは悩みを抱える子どもが頼れる大人を増やそうという方針の下で、スクールカウンセラー(SC)やスクールソーシャルワーカー(SSW)を増やして、教師も子どものサインに気付けるように意識を高めてきた。しかし、周りの大人がこれだけクモの糸を垂らして、『相談してね』と呼び掛けても、子どもは来ない、来ることができない。そこには明確にスティグマの存在があるからだ。『相談することは恥ずかしい』『相談したら負けだ』『大人にはどうせ分かってもらえないじゃないか』と子どもたちは思っている」と大空さん。「スティグマは文化なので、仕組みや教育で変えられる部分もあると思うが、いくら相談の受け皿を増やしても、この部分が変わらない限り難しい」と指摘する。

そのスティグマをなくすきっかけになるかもしれないと大空さんが考えているのが、子どもたちの横の関係だ。「同世代の同じような立場の人が同じような悩みを抱えていると知る。同じ学校の友達が悩みを聞いてくれる受け皿になってくれる。いわばピアサポートの概念がこれまでの自殺対策の中で大きく欠けていて、大人が子どもを支援するという考え方が根強かったのだと思う。大人が子どもを支援することは保つとしても、同世代同士の支援を促していくことが大切だ」と力を込める。

多様な居場所づくりの議論も、こども家庭庁で始まっている。大空さんも委員に入っているこども家庭審議会のこどもの居場所部会では、「こどもの居場所づくりに関する指針(仮称)」の策定に向けた議論が進んでいる。

大空さんは「そもそも学校という場の捉え直しをしなければいけないという気がしている。学校によって苦しくなる子が多い。特に夏休み明けに学校に行きたくないと感じ、自殺が増えるのは学校が関連している。その中でわれわれのような家庭でも学校でもない第三の居場所の拡充が図られてきて、それ自体はこれからも必要だし、いかに学校・家庭以外の第三の居場所をつくっていくかが今後のメインストリームになる。とはいえ、学校というところがユニバーサルな場所であって、本来は居場所として機能するべきなのではないかということを、私たちはもう少し見つめ直さなければいけない」と、学校の居場所としての役割を強調する。

また、大空さんは2学期の始め方として、「夏休み中に生活リズムが崩れていることも自殺が増える要因の一つだと思う。実際に、この時期に子どもから寄せられる相談も夜に増えていく。だから、例えば2学期の始業式を朝からやらなくてもいいのではないか。いきなり通常通りに戻すような崖をつくる必要はなくて、少しずつ慣らしていけばいい。1日学校を休めば、次の日に学校に行きにくくなり、それが繰り返されてしまう。前例に従うのではなく、もう少し柔軟にしていくことも可能性としてはあるのではないか」と提案。

教師に対しても「担任ならば子どもを救わなければいけないという思いが強くなるだろう。でも、自分にできることには限界がある。一人で解決する必要性は全くなくて、SCやSSW、他の先生に頼っていい」とアドバイスする。

今、悩んだり苦しんだりしている子どもたちに向けて、大空さんはこう語り掛ける。

「一つ言えるのは、あなたの悩みや苦しみは、自分が悪いのではない、自分のせいではないということ。抱えていることが整理されていなかったとしても、よく分からない感情だったとしても、とりあえず誰かに少し話してみてほしい。もしも周りにそういう人がいないのであれば、匿名で相談できる窓口がある。気軽に、気負う必要もなく、いつでも相談に来てもらいたい。話を聞くのを待っている人がたくさんいる」

「あなたのいばしょチャット相談」はHPから利用できる。