教員の働き方改革や処遇改善を巡り、中教審の「質の高い教師の確保」特別部会は8月28日、第3回会合を開き、国、都道府県、市町村、各学校など主体別の役割に応じた取り組みの重要性を強調した緊急提言をまとめ、永岡桂子文科相に提出した。それによると、学校教育法施行規則が定める標準授業時数を大きく上回る1086時間以上の教育課程を編成している小中学校が3校に1校以上の割合で存在していることを重視し、全ての学校に計画の点検と年度途中を含めた見直しを求めた。また、保護者からの過剰な苦情について、学校現場への支援対策の構築を教育委員会に促した。来年度予算の概算要求をにらんだ項目では▽小学校高学年の教科担任制の強化などによる教職員定数の改善▽教員業務支援員の全小中学校への配置や副校長・教頭マネジメント支援員など支援スタッフの充実--などを挙げた。教員の処遇改善では、来年春に答申をまとめる給特法の見直し論議に先行して、教員の職務の負荷や職制に応じた主任手当や管理職手当の増額を打ち出した。

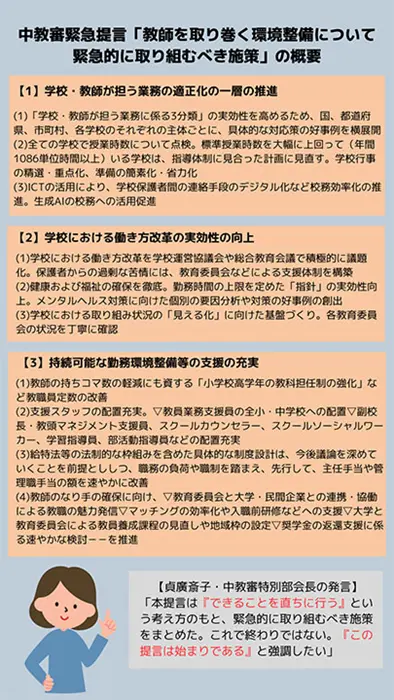

緊急提言の名称は「教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策」。取りまとめにあたった特別部会の貞廣斎子部会長(千葉大教育学部教授)は「『できることを直ちに行う』という考え方のもと、緊急的に取り組むべき施策をまとめた。これで終わりではない。この提言は始まりである、と強調したい」と意気込みを語り、給特法の見直しを含めた諮問事項についてさらに議論を進める考えを示した。

提言を受け取った永岡文科相は「提言にあるように、教師は子供たちの成長を直接感じることができる素晴らしい職業。わが国の学校教育は教師の献身的な取り組みによって支えられている。一方で、依然として長時間勤務を続ける教師が多いなど、教師を取り巻く環境については、文科省として早急に改善する必要があると考えている。提言をもとに、さらに教師を取り巻く環境整備を進めていきたい」と、あいさつした。

緊急提言では、教員の働き方改革を巡る現状について、「教師の時間外在校等時間は一定程度改善したが、依然として、長時間勤務の教師が多い状況」だと確認。改革に取り組むに当たり、▽国、都道府県、市町村、各学校などが自分事としてその権限と責任に基づき自主的に取り組む▽保護者や地域住民、企業など社会全体が一丸となって課題に対応する--の2点が極めて重要だと指摘した。

その上で、具体策について【1】学校・教師が担う業務の適正化の一層の推進【2】学校における働き方改革の実効性の向上【3】持続可能な勤務環境整備等の支援の充実--の3項目に分けて整理した。

【1】では、中教審が2019年1月の働き方改革答申で示した「学校・教師が担う業務に係る3分類」について、「地方自治体・学校間の取り組み状況に差がある」と懸念を指摘。その実効性を高めるため、「国、都道府県、市町村、各学校のそれぞれの主体ごとに、具体的な対応策の好事例を横展開する必要がある」として、3分類に基づく「対応策の例」をA4判38㌻に及ぶ資料にまとめ、緊急提言に別添した。服務監督者である教育委員会には「業務の優先順位を踏まえて思い切った廃止を打ち出すなど、主体的な役割を果たす必要がある」と明記した。

小中学校の標準授業時数については、学校教育法施行規則が定める1015時間を大きく上回る1086時間以上の教育課程を編成している学校が22年度の計画段階で、小学5年生で37.1%、中学2年生で36.1%と3校に1校以上の割合で存在していることから、「全ての学校において、授業時数を点検した上で、24年度以降の教育課程の編成に臨む必要がある。可能な学校においては、24年度を待つことなく、今年度途中からであっても改善を進めるべきである」と指摘し、全ての学校に教育課程を指導体制に見合った計画とするよう求めた。生成AIの校務への活用などICT活用による校務効率化の推進も促している。

【2】では、保護者や地域住民、自治体の首長部局との連携協働を求め、特に保護者からの過剰な苦情や不当な要求など学校だけでは解決が難しい事案については、教育委員会など行政の責任で対応する体制の構築が重要だと強調した。教員の勤務時間の上限を定めた指針の実効性向上や勤務間インターバルの実施に向けた検討を挙げたほか、学校における働き方改革の取り組み状況の「見える化」に向けた基盤づくりとして各教育委員会の状況を丁寧に確認する必要も指摘した。

【3】は、8月末までに文科省がまとめる来年度予算の概算要求をにらんだ項目が上がった。教職員定数の改善では、「学級編制や教職員配置の在り方については、今後、丁寧に議論を深めていく必要がある」とした上で、22年度から4年間を通して段階的に進められている小学校高学年の教科担任制について、25年度分を前倒しして24年度に実施することを求めた。支援スタッフの充実では、教員業務支援員の全小中学校への配置、副校長・教頭マネジメント支援員の配置のほか、スクールカウンセラー(SC)、スクールソーシャルワーカー(SSW)、学習指導員、部活動指導員の配置充実を挙げた。

教員の処遇改善については、給特法の見直しを含めた答申を来年春ごろにまとめるスケジュールを見据え、「今後、議論を深めていくことを前提としつつ」も、教員の職務の負荷や職制に応じた主任手当や管理職手当の改善を打ち出した。

教師のなり手の確保では、▽教育委員会と大学・民間企業との連携・協働による教職の魅力発信、マッチングの効率化や入職前研修などへの支援▽大学と教育委員会による教員養成課程の見直しや地域枠の設定▽奨学金の返還支援に係る速やかな検討--を進める必要があるとした。

こうした提言を巡り、委員からさまざまな意見が表明された。戸ヶ﨑勤委員(埼玉県戸田市教育長)は「国、都道府県、市町村、各学校などがそれぞれの権限と責任のもとで最終的に取り組むべきだという、この重要性が明記されている点が本提言の中核になる。教育委員会や学校といった、それぞれの主体が当事者意識を強く持ち、時には批判されるリスクも負いながら、やるべきことを地道に進めていくしか道はないのではないか」と指摘。その上で、「教育委員会や学校には、やりたくてもできないということが多々あるので、文科省には実態をしっかりと見て、覚悟を持って実行してほしい」と注文を付けた。

川田琢之委員(筑波大ビジネスサイエンス系教授)は「提言では、教員の勤務負担について長時間の時間外勤務といった『時間の長さ』に重点を置いているが、今後の検討では、勤務の中身について、例えばクレームの対応など精神面での負荷が大きいと考えられる業務など、勤務の中身について着目するとか、時間の長さ以外の負荷にも着目することが重要だろう」と、勤務負担を時間だけでなく、勤務の中身や質からも検討する必要があると指摘した。また、「教員の働き方の自由度を確保するという視点も重要になる。勤務時間を含め、自分自身の働き方を自分自身の判断に基づいてどこまでコントロールできているか。この自由度が適切に確保されることが望ましい教員の働き方であるという視点のもとで、現状や問題点の把握、関連する制度や政策の在り方について検討を深めていくべきだと考えている」と述べた。

妹尾昌俊委員(教育研究家、ライフ&ワーク代表理事)は「まず、これまでの働き方改革の反省点はどこにあるのか、考えないといけない。まだまだ過労死リスクの高い働き方をしている教員はいる。勤務中にトイレに行く時間さえないという、『学校の当たり前』を改善しないといけない。多忙の内訳を診断し、一つずつ、メスを入れる必要がある」と指摘。

今後の検討で必要な内容として▽教科指導では、小学校教諭の37.2%が週26コマ以上を持っており、毎日5~6時間出ずっぱり。余剰時数の見直しや朝学習・補習など教育課程外の活動の精選が必要▽授業準備や成績処理は、比較的比重の大きな業務であり、長時間勤務の教員は長い時間をかける傾向にある。ICT活用のほか、経験の浅い教員や講師が授業するときに参考となる資料や動画コンテンツを用意する。岐阜市では単元案や指導案を共有している▽生徒指導や教科外指導にも精選が必要。掃除や昼休みの見守りをアウトソーシングすることや、給食の見守りにアレルギー対応などができる専門職スタッフの制度や環境づくりを進める--といった3項目を提案した。

露口健司委員(愛媛大大学院教授)は「働きやすさと働きがいの両立によって、教員のウェルビーイングが実現する、という道筋が明確になってきた。そのときには、教員を取り巻く信頼関係がキーワードになる。子供、保護者、同僚、上司との信頼関係が豊かな教員は働きやすいし、働きがいが実感できている。そういう教員は幸せを感じているし、そうした信頼関係がない教員はやっぱり苦労していることが分かっている」と指摘。「その信頼関係をどう作っていくのかというと、教育委員会や学校のマネジメントが大きい。対話交流とか、一緒に汗を流す協働活動とか、そういう機会をどれだけ入れることができるか。ここは管理職に力を入れていただく必要がある。信頼の蓄積は在校年数とも関連していることが分かっている。1、2年でどんどん先生が変わっている学校は、やはり働きにくい学校になっている。リーダー層の教員はそういった信頼作りの手だてを学ぶ必要がある」と述べた。

青木栄一委員(東北大大学院教授)は「過去の特別部会の提言には、学校におけるタイムカードの使用など、実現したものがかなり多い。実現した提言は、どうして実現したのか。必ずしも十分に実現してなくて、今回の提言に盛り込まれたものは、どうして実現してこなかったのか、を分析すべきだ。例を挙げると、休憩時間は必ずしも実現していないが、これはなぜなのか」と問い掛け、提言の実効性を高めるためのアプローチが必要との見方を示した。また、「教員の持ちコマ数(受け持つ授業時数)と学校の教育課程で提供している授業時数は分けて考えるべきだ。カリキュラムオーバーロードという指摘もあるが、標準授業時数を上回っていても、教員のリソースが確保されていれば問題にならない。逆に、ナショナルミニマムを確保できない自治体があるとすれば一刻も早く確保するべきとなる」と指摘した。