希望していても保育所などに入れない待機児童数が2001年以降最少となったことが9月1日、こども家庭庁の公表した調査結果で明らかとなった。9割近い市区町村で待機児童はなく、50人以上の待機児童がいるのも6市にまで減少した。

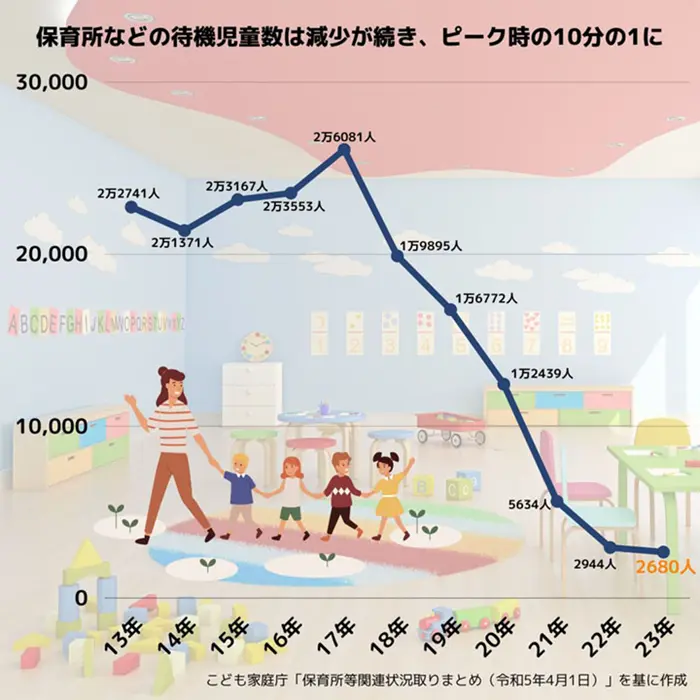

調査は保育所などの定員や待機児童の状況を把握する目的で毎年行われているもので、23年4月1日時点での待機児童数は2680人と、前年よりも264人減少した。待機児童数は、17年をピークに減少が続き、1割程度にまで減っている。

また、保育所などの施設数は3万9589カ所で、前年より345カ所増えた一方で、保育所などを利用する児童数は271万7335人と、前年と比べ1万2564人減少。施設の定員充足率は89.1%で、微減傾向が続いている。

全国の市区町村のうち、86.7%で待機児童はなく、待機児童が50人以上いた自治体は▽滋賀県守山市(82人)▽津市(57人)▽沖縄県名護市、兵庫県西宮市(共に56人)▽埼玉県所沢市(53人)――で、前年と比べ4自治体減った。

待機児童が前年から減少した自治体にその要因を尋ねたところ、「受け皿の拡大」や「申込者が見込みを下回った」などが多く挙がった。一方で、待機児童のいる自治体に、待機児童を解消できなかった要因を聞くと「保育需要の地域偏在」や「申込者数の想定以上の増加または計画していた利用定員数の不足」「保育人材の確保が困難」などが多くみられた。

小倉将信こども政策担当相は9月1日の閣議後会見で、「全国の待機児童数自体が3000人を下回っている中、さまざまな増減要因により、これまでの各年度と比べると減少幅は小さくなっているものの、待機児童数は着実に減少していると考えている。今後、さらなる待機児童の解消のためには、とりわけ待機児童が多く、かつ一定数でとどまっている自治体への支援がポイントになると思っている」と述べた。

調査結果を踏まえ、こども家庭庁では、待機児童が多くいる自治体には受け皿の確保が進むように継続して支援していくとともに、特に待機児童が多いまま一定数でとどまっている自治体に対しては丁寧にヒアリングを行って、解消に向けて連携した取り組みを行っていく方針。