本紙電子版8月9日付で報じられているように、これまで文科省が設置していた「いじめ防止対策協議会」がこども家庭庁との共同設置となり、いじめ重大事態の状況について議論を行っている。委員からの発言にあるように、重大事態への対応が円滑に進まないために、いじめ被害が深刻化している可能性がある。

私が朝日新聞、毎日新聞、読売新聞の各データベースでいじめ重大事態に関する記事を検索したところ、71件の重大事態が報じられていることが分かった。このうち39件で課題が指摘されており、主な課題と該当件数は以下の通りだった。

重大事態としての対応の遅れ…16件

学校の組織的対応の不備…13件

いじめ認知の遅れや否定…9件

調査の在り方…6件

謝罪の場が設けられたが解決につながらなかった…5件

児童生徒間のトラブルとされた…5件

教育委員会等への報告の遅れ…4件

重大事態としての対応の遅れは、いじめ防止対策推進法施行から10年にわたって、繰り返し問題となってきた。よく知られているところでは、2015年に茨城県取手市の中学生が亡くなった案件や19年に北海道旭川市の中学生が川に飛び込み21年に亡くなった案件で、被害者側から重大事態として対応してほしいという要望があったにもかかわらず、教育委員会が重大事態として対応していなかったことが問題となっている。最近でも、茨城大附属小や愛媛県新居浜市などで、重大事態としての対応の遅れが報じられている。

教育委員会等の公的機関が法令に従うことは当然のはずなのに、なぜこれほど、法令に反した対応が繰り返されてしまうのだろうか。担当者に順法意識が欠如していると断じても、何も解決しないだろう。

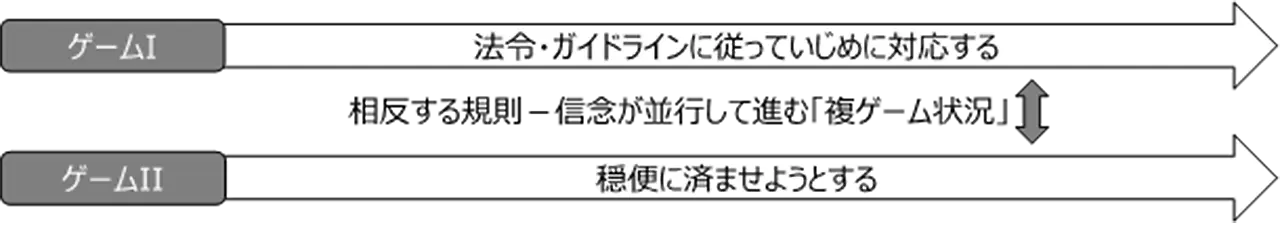

私は、この問題について、人類学における「複ゲーム状況」という概念を用いて捉えることが必要だと考える。

「複ゲーム状況」という概念は、文化人類学者の杉島敬志氏が提起したもので、「整合せず、両立しえない『規則-信念』が併存しながら、同時並行的に作用する状態」のことを言う(『複ゲーム状況の人類学』風響社、14年)。教育委員会等のいじめ対応について言えば、次の2つのゲームが併存している状態が「複ゲーム状況」だと言える(深刻な問題を「ゲーム」と呼ぶのは不謹慎と思われる方がいるかもしれないが、社会的な事象をゲームに当てはめて分析することはゲーム理論等で広く行われていることなので、決して不謹慎な意味で「ゲーム」という語を用いようとしているわけではないことをご理解いただきたい)。

ゲームI…いじめ防止対策推進法やガイドライン等で示される「規則-信念」を順守していじめに対応するゲーム

ゲームII…学校では一定の秩序が維持されるべきだという「規則-信念」を守り、問題が起きてもできる限り穏便に済ませようとするゲーム

図示すれば、次のようになる。

重大事態に適切に対応できていない教育委員会等においても、ゲームIがプレー ※されていないわけではなく、基本的には法令に従った対応を取るべきだと考えられてはいるはずだ。だが、ゲームIIも並行してプレー ※されており、重要なところでゲームIがなかなか進まず、ゲームIIが優勢になると考えられる。重大事態としての対応の遅れ、いじめ認知の遅れや否定といった問題が生じることは、ゲームIよりゲームIIが優勢になっているものとして理解することが可能だ。

また、謝罪の場が設けられたが解決につながらなかったり、児童生徒間のトラブルとされたりする状況は、被害者の苦痛がささいなものとして過小評価され、穏便に済ませようとされているものと解される。このことは、ゲームIを発動せず、ゲームIIで対処しようとされているものと言える。

このように「複ゲーム状況」が生じているとすれば、ゲームIを普及させようとするだけでは限界があり、ゲームIIよりゲームIが優先されるようにする必要があることが分かる。

しかし、重大事態に適切に対応できていない組織において、ゲームIIは強固だ。杉島が整理しているように、複ゲーム状況でプレー ※されるゲームには、基本的にルールを改変する手段がない。このため、組織風土の中で、ゲームIIが根強く残り、大切なところでゲームIより優先され続けてしまいかねない。

では、どうするか。おそらく問題は組織風土にあり、個人にはない。組織の個々の構成員の多くは、ゲームIにもゲームIIにも強いこだわりのない「不定見者」である。組織風土の中でゲームIIがプレー ※されないようになれば、自然にゲームIIは消えていくはずだ。このためには、ゲームIにこだわる構成員を組織の中に送り込み、ゲームIIにつながるコミュニケーションを一つ一つゲームIにつながるように軌道修正していくことが効果的であろう。

以下が、想定される軌道修正例だ。

「重大事態と言われても、そうなると大変なので…」という話が出たら…。

↓

「明らかに重大事態の要件が満たされているので、重大事態として対応する以外ありません」と言い切って、対応をどんどん進める。

「加害者も反省しているので謝罪の場を設けましょう」という話が出たら…。

↓

「まずは事実確認と被害者の支援、加害者への指導であり、謝罪を急ぐべきではありません」として、法やガイドラインで求められている対応を進める。

「お互いさまだからいじめというよりトラブルですよね」という話が出たら…。

↓

「双方向のいじめとして、いじめ2件の対応を進めましょう。双方向だからといって、互いの苦痛が同じ程度とは限りません。苦痛の大きさも踏まえて、それぞれに必要な指導をしましょう」として、いじめとしての対応を進める。

このように、ゲームIIを一つ一つつぶしてゲームIのプレー ※を促していく人を組織に送り込むことが、手間がかかるようであっても、有効な改善策だと考えられる。国の「いじめ防止対策協議会」でも、こうしたレベルでの検討を行い、重大事態対応を怠る教育委員会等がなくなるような実効性ある対策を進めてほしい。