教員不足が深刻化する中、中央教育審議会(中教審)の「質の高い教師の確保」特別部会は8月28日、教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策として緊急提言を発表した。

そこでは、(1)学校・教師が担う業務の適正化の一層の推進(2)学校における働き方改革の実効性の向上(3)持続可能な勤務環境整備等の支援の充実、の3項目から提言がまとめられている。

具体的には、好事例の横展開、標準授業時数を上回っている授業時数の見直し、学校行事の精選、小学校高学年の教科担任制の強化など教職員定数の改善、支援スタッフの配置充実、主任手当などの改善等が盛り込まれた。これに基づき、来年度予算に向けた概算要求が出されており、今後施策が実施される予定となっている。

果たして今回の緊急提言で改善は進むのか。日本若者協議会では当事者である教員志望の学生や教員の声を可視化するために、アンケートを実施。インターネット上で募集し、1427人(教員志望の学生174人、教員1253人)に回答してもらった。いくつか「生の声」もピックアップしながら、回答結果を紹介していきたい。

まず、今回の緊急提言で、教員への志望度は変わったか。教員志望の学生の反応は68%が「変わらない」と答え、「志望度が上がった」が9%だったのに対し、「志望度が下がった」は23%という結果となった。

その理由としては、「そもそも期待していない」あるいは「実現すると思えない」という回答が多く、長い間成果を出せていない文科行政に対する失望感が広がっている様子がうかがえた。

「教師という職業に小さい頃から憧れを持っているが、本当になっていいのか、採用試験が終わった今も悩んでいる」(大学生・4年)

「高学年の教科担任制の導入は素晴らしいと思うが、結局のところ、それも教員の人数が必要であるため、クラス担任と教科担任を掛け持ちする先生が現れてくると思う。教員になりたいと思っている人はこれを見て、やっぱりなりたい!と感じたり、迷っている人が見てやっぱり教員っていいな!と思えたりする内容ではないと感じる」(大学生・4年)

「文科省が『働き方改革』を掲げてから教員の労働時間、賃金が大きく改善されるのだろうと希望を持っていたが、一向に改革が進んでいるように感じられなかった。そして、今回の提言でも、教員の働き方を抜本的に変えようとする姿勢が見られないため、今後も過労死ラインの労働搾取が続くだろうと考えた」(大学生・2年)

一方、教員からはどう見られたか。

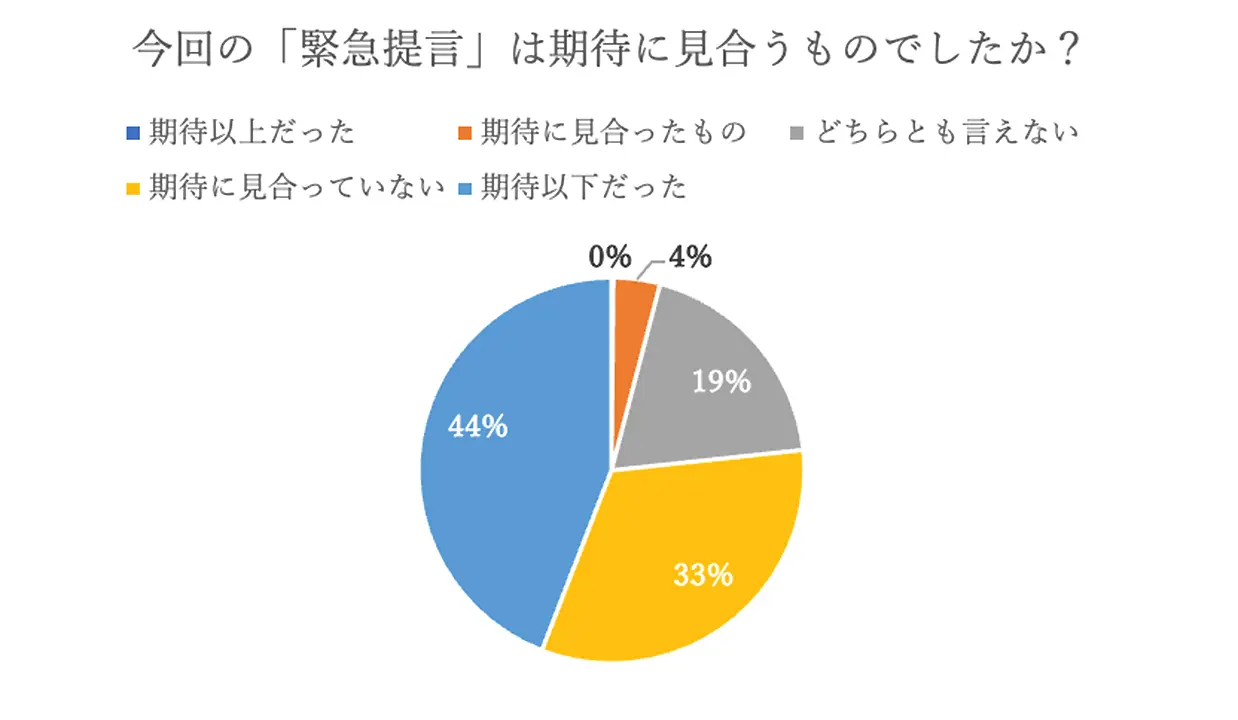

今回の緊急提言は期待に見合うものだったか聞いた質問に対しては、8割近くが「期待に見合っていない」あるいは「期待以下だった」と回答した=図。

理由としては、次のような点が指摘された。

「やっと公的な提言が出されたことは評価したいが、今求められているのは具体的な案、数値、金額などである。その点、今回の提言はこれまで出されていたさまざまな案のまとめにしかなっていない。どのくらい増やすべきか、どのくらい減らすべきか、といった具体的な数値が出されて欲しかった」(中学校・40歳代)

「細かく検討している点は評価するが、業務を減らす根本の問題に着手していないと感じる。学習指導要領の時数の削減。教育予算の倍増と教員定数の倍増への約束。1クラスあたりの児童生徒の人数を大幅に減らして欲しい。もっと思い切った業務削減を」(小学校・30歳代)

「教員に求められているものと、教員が求める提言に乖離(かいり)がある。『合理的配慮』『個に応じた指導』をするなら欧米のようにクラスは20人以下にして欲しい。クラス人数や教室をそのままに、内容だけ導入しても、教員のすべきことは増え続けているし終わりはない。『35人以下』『小学校教科担任制』で解決できることではない」(中学校・50歳代)

次に「今回の緊急提言で学校現場の労働環境は改善されると思いますか?」という質問に対しては、77%が「改善されない」と回答した。

なぜ現場の期待と、政府の施策に大きなズレが生じているのか。もちろん財源の制約があることも原因の一つだが、次の回答のように決してそれだけではない。

「教務主任をしていますが、欲しいのは主任手当ではありません。勤務時間内に業務が終了できるよう業務量の削減を望みます。管理職や主任なら、超過勤務も大丈夫だろうと思ってほしくありません。このままでは、介護等との両立が不安です。(高校・50歳代)」

「なぜ授業時数が多いかというと、台風やインフルエンザなどの学級閉鎖で標準時数を下回ったときに責を負うからです。『多過ぎる場合は減らしましょう』ではなく、標準時数に固執せず指導計画を十全に行うことを文科省に進めていただきたい」(小学校・30歳代)

このように、現場のニーズが分かっていない、現場の実態がよく分かっていないことが大きい。なぜこのような事態が生じているのか。その理由として、政策立案過程の問題点を指摘することができる。

今回の緊急提言をまとめた中教審の「質の高い教師の確保」特別部会に、現役の教員あるいは教員を代表する組織はいない。現場を代表する委員として、複数の校長会会長や教育長など管理職はいるが、肝心の教員がいない。教員を巡る環境を改善しようという会議に、当事者である教員がいない。もちろん教員志望の学生もいない。それで本当に当事者の目線に立った政策立案ができるのか、大きな疑問を持たざるを得ない。委員にいないのなら、せめてヒアリングは実施すべきだが、それも実施していない。

また、アンケート結果の中には、提言の読みづらさを指摘する声もあったが、教員志望の学生や教員、保護者など、届けたい先が多くある提言にもかかわらず、そうした目線が入っていないことにも、有識者会議慣れした委員だけで議論している弊害が見られる。

「普段から活字慣れしている方なら読み解けると思いますが、世間にも理解を得させたいのならイラストやプレゼンのような形式に直すとより一層効果が期待できると思います」(小学校・20歳代)

このように政策立案過程に問題があるからこそ、いつまでたっても効果的な施策が生まれてこないのではないだろうか。他の有識者会議も含め、一度委員構成や世の中との対話について見直す必要がある。