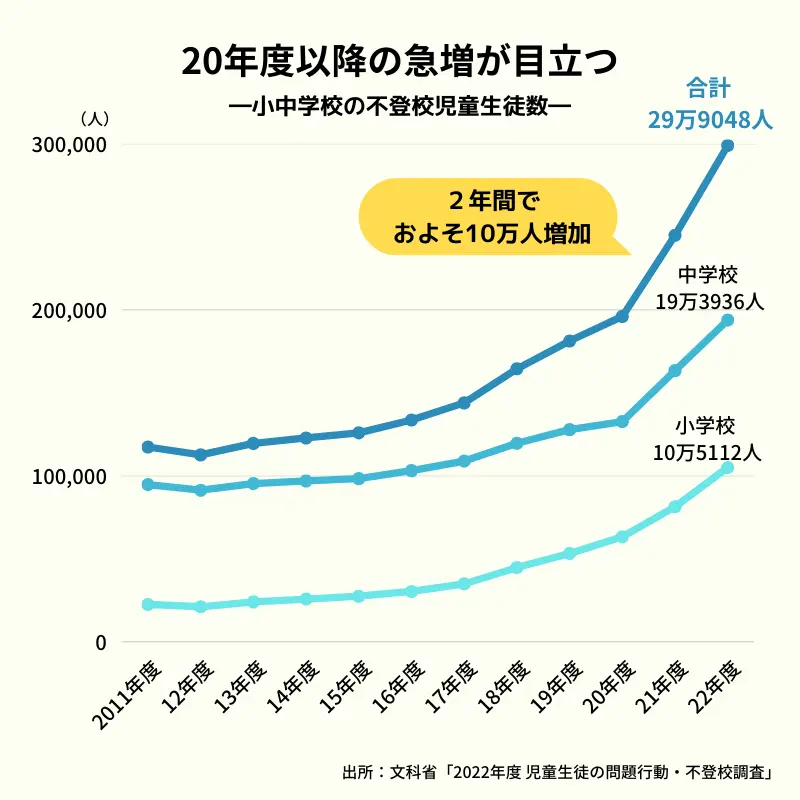

文科省が10月4日に公表した「児童生徒の問題行動・不登校調査」で、2022年度の小中学校における不登校の児童生徒数が29万9048人に上ったことが分かった。特に最近の増加は著しく、直近の2年間だけで約10万人増加している。かつて不登校を経験し、現在は不登校やいじめなどに関する啓発活動を行っているNPO法人ストップいじめ!ナビの須永祐慈副代表は、この調査結果について「従来とは違う次元に入った」と指摘。「学校だけでなく、多様な学びの場を公的に認めていくことを、真剣に検討する段階に差し掛かっている」と語る。

――小中学校の不登校が30万人に迫り、過去最多を更新しました。

不登校が増加していくことは、20年時点で私を含む複数の研究者が予測していました。この10年間、不登校は増加傾向にあり、また「隠れ不登校」や「仮面登校」と呼ばれる、学校に通いながらもしんどさを抱えた子どもたちの存在も指摘されていました。そこにコロナ禍による環境の変化で、そうした子どもたちが学校を休むようになった側面もあります。さらに、震災などの大きな社会変動の数年後には、不登校やいじめが増えるという経験則もあり、コロナ禍でも似たような状況になるだろうと見ていました。

とはいえ、この2年だけで約10万人という数が増えたのは大きな衝撃です。文科省はこの要因について、教育機会確保法による意識の変化やコロナ禍による生活の乱れ、交友関係の築きにくさなどを挙げていますが、それだけではこの急激な増加を説明できないと思います。従来とは違う次元に入ったと認識し、より詳細な調査分析を行うとともに、抜本的な対策に取り組む必要があります。

――不登校の増加で懸念することは。

学校現場では、「学校に行かない」という価値観が一般化することで、「また不登校か」とある種の「慣れ」が生じ、関心が薄まってしまうことを危惧しています。無理やり登校させる指導は望ましくないという理解は進んでいるものの、どのような対応が望ましいかを判断するのは容易ではないでしょう。ただ、関わりが薄くなってしまうと、子どもや保護者の孤独・孤立に直結しますので、つながりや関係性を重視した対応が必要になります。

政策レベルでは、文科省が不登校対策として「COCOLOプラン」を進めており、改善の姿勢は感じられるのですが、不登校児童生徒が急増しているこの状況では、環境整備が追い付かないのではないかと懸念しています。これまで国の会議は、不登校やいじめなどの分野別に議論されるのが通常でしたが、分野や立場を超えた緊急総合会議を設け、施策を検討しなければならないぐらいの段階に来ていると思います。

――不登校の子どもたちにできることは。

不登校の子どもや保護者に必要なのは情報です。心理的・福祉的な支援ができるスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、スクールロイヤーのほか、行政やNPO、市民団体などによる支援、子ども食堂など地域の居場所もありますし、最近ではメタバースによる支援もあります。学校には、不登校の子どもや保護者とのつながりをいっそう意識しつつ、学校外の選択肢がいくつもあるということを伝えてほしいと思います。

担任だけに任せるのは難しいので、学校や教育委員会は、地域にどのような支援のリソースがあるのか、具体的に情報発信する必要があります。それぞれの支援先の強みは何か、どのようなニーズに応えられるかといった「メニュー」として整理することが望ましく、こうした情報提供の効果的な在り方については、国レベルでの検討が待たれるところです。

その中で、どの支援を選ぶかについては、子ども本人と保護者、学校、専門家などを含めたチームで判断した方がよいでしょう。子どもの気持ちが一番大事ではありますが、本人がどうしたらよいか分からない場合などは、チームで子どもの状況を見定め、中長期的に何が必要かを一緒に考えていきます。

――今後、不登校をどのように捉えていくべきでしょうか。

これまでのように、不登校の子どもたちにどう対応していくかという視点だけでは、もはや限界があります。公教育の側を問い直さなければならないのではないか――、これが「不登校30万人」という数字が突き付ける現実です。

つまり、学校だけを公教育の場とするのではなく、フリースクールやホームエデュケーションなど、多様な学びの場を公的に認めていくことを、真剣に検討する段階に差し掛かっているのではないでしょうか。もちろん、実現しようと思えば法改正が必要となり、行政だけでなく政治や社会の合意を得なければならないので、簡単なことではありません。とはいえ、これだけの数の子どもたちが、自分らしく生きる機会を奪われている状況なのですから、悠長に構えている場合ではないと思います。

【プロフィール】

須永祐慈(すなが・ゆうじ) 1979年、東京都生まれ。小学4年生の時にいじめを受け不登校となり、その後、フリースクールに通う。NPO立の民間大学にて学び、教育問題に関する研究や出版社での活動などを経て、いじめ問題の研究・啓発を行う「ストップいじめ!ナビ」に参加。10代の頃から、いじめや不登校経験の発信を行ってきたのに加え、全国での講演や、行政、報道、SNS事業者と連携した活動を進める。「問題校則」や「自殺対策」「子ども相談機関」に関するプロジェクトにも参加している。