スポーツ庁が10月8日公表した2022年度の体力・運動能力調査の結果によると、高校生では週当たりの運動の頻度が高く、1日の運動時間が長いほど、「なんでも最後までやり遂げたい」という達成意欲が高くなる傾向がみられることが分かった。小学生では、入学前の外遊びの頻度が高いほど、小学生になっても運動を行う頻度が高い傾向があった。

調査は東京五輪が行われた1964年以降、毎年実施されている。今回は22年5~10月にかけ、全国の6~79歳の男女を対象に握力や上体起こしなどの体力テストと質問紙調査を行い、計5万6365人から回答を得た。調査結果は▽青少年(6~19歳)▽成年(20~64歳)▽高齢者(65~79歳)--の世代別に集計している。

スポーツ庁は今回、こうした調査結果について、運動の実施頻度と1日の実施時間と組み合わせた分析を初めて実施した。

小学4年生(9歳)について、小学校入学前に外遊びをしていた頻度と現在の運動の実施状況を比較したところ、小学校入学前の外遊びの頻度が多かった児童ほど、小学生になっても運動を行う頻度が高い傾向があることが分かった。例えば、小学校入学前に外遊びを週6日以上していた児童は、小学4年生になった時点で運動を行う頻度と時間が「週3日以上かつ1時間以上」である割合が男子50.7%、女子31.7%だったのに対し、小学校入学前の外遊びが週1日以下だった児童は「週3日以上かつ1時間以上」の運動をしている割合が男子26.9%、女子7.8%にとどまった。

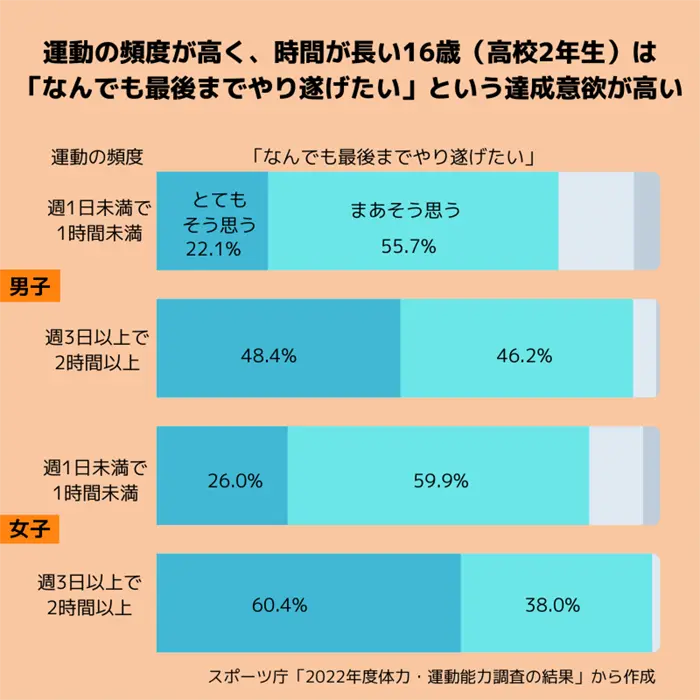

高校2年生(16歳)では、「なんでも最後までやり遂げたい」という達成意欲の有無と現在の運動の実施状況を比較した。それによると、男女ともに達成意欲があるかと問われ、「とてもそう思う」と「まあそう思う」と答えた割合は、「週3日以上かつ2時間以上」の運動を行っている生徒で、男子94.6%、女子98.4%に上った。これに対して、運動の実施状況について「週1日未満で1時間未満」と答えた生徒では、達成意欲を肯定的に答えた割合は男子79.8%、女子85.9%だった=グラフ。

調査結果の分析に関わった順天堂大学大学院の内藤久士教授は「週3日以上かつ2時間以上の運動をしている生徒は、運動習慣をもとに毎日のリズムが取れているとみられる。そうした生活のリズムがある生徒は達成意欲が高いのではないか。逆にライフスタイルが不安定な生徒には、達成意欲があまり高くない子の割合が増えてくるという見方もできる」と指摘した。

運動習慣と達成意欲などの非認知能力の関係について、順天堂大学の鈴木宏哉先任准教授は「この調査の結果だけでは、両者の因果関係はよく分からない。ただ、これまでの研究成果を踏まえて考慮すると、日常的に体を動かし、運動が習慣化することの結果として体力が高い状態が、達成意欲の高さなど非認知能力の向上に貢献している可能性はある」と説明した。

今回の青少年の調査結果について、過去10年間の推移をみると、男子では握力、上体起こし、20メートルシャトルラン、ボール投げが多くの年代で低下傾向だった。一方、長座体前屈と立ち幅跳びでは、男女ともに多くの年代で向上傾向を示していた。

また、8項目の合計点をみると、男子は19歳までの年代の多くで前年度を下回った。これについて内藤教授は「コロナ禍で運動部の部活動が制限された影響が出ているのではないか」と指摘した。スポーツ庁では、毎年12月に全国の小学5年生と中学2年生を対象とした体力や運動能力の悉皆(しっかい)調査の結果を公表しており、21年度の調査結果では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が始まった19年度から連続して小中学校の男女とも体力合計点の低下が続いている。今回の調査結果からは、児童生徒の体力低下の傾向が22年度も続いていたことがうかがえる。