教員の人材確保を巡り、財務省が10月11日の財政制度等審議会(財務相の諮問機関)の歳出改革部会で「『数』に頼らない教育・効率的な学校運営をしていく必要がある」などと指摘したことに対し、文科省は10月20日、中教審の「質の高い教師の確保」特別部会で反論を行った。教員の給与は一般行政職の給与より高いとする財務省の指摘については、2006年の行政改革推進法の施行などによって教員の優遇措置が縮小された結果、一般公務員との給与水準の差は現在、月収ベースで0.35%となっており、「優遇分はわずか」と指摘。教員の処遇改善に向けた議論を深めるとともに、来年度予算では主任手当と管理職手当の額の改善を改めて求めた。

文科省の反論は、「財政制度等審議会財政制度分科会歳出改革部会資料についての文部科学省の見解」として、特別部会に提出された。

教員の処遇改善を求める文科省の来年度予算概算要求について、財務省は「教員の給与は、時間外勤務手当を含む一般行政職の給与より高い。『教職調整額』の本給支給により、退職手当も一般行政職より高い」としつつ、「手当の見直しなど負担の大きい者が報われる、メリハリある給与体系とすべき」と指摘している。

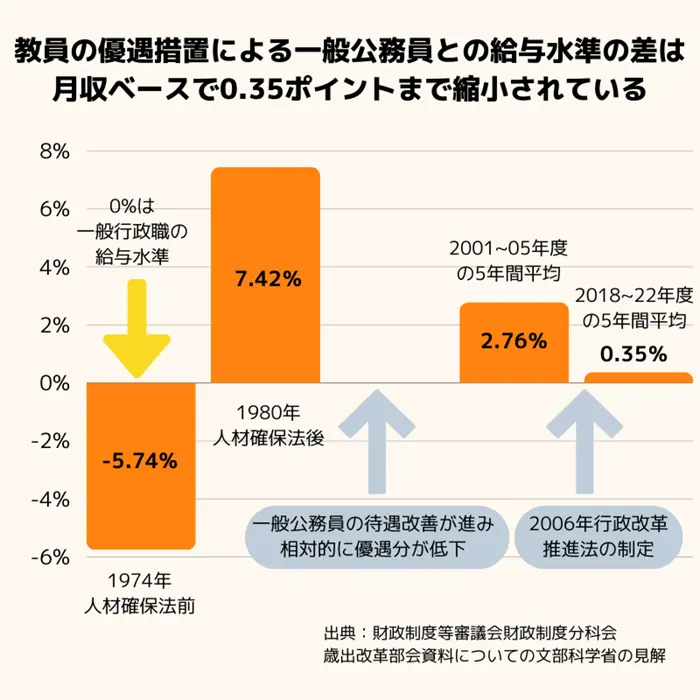

これに対し、文科省は資料で反論した=グラフィック。それによると、公立学校の教員に優秀な人材を得る目的で1974年に施行された人材確保法に基づき、79年まで3次にわたる計画的な改善で合計25%の給与引き上げが行われた結果、80年には教員の給与は一般公務員の行政職に比べて月収ベースで7.42%高い給与水準に優遇された。その後、一般公務員の待遇が職務の級の増加や昇格制度の見直しなどで改善され、相対的に教員の優遇分は2001年度から05年度の5年間平均で2.76%に縮小。さらには行財政改革に取り組んだ小泉政権下で06年に行政改革推進法が施行されて優遇分はさらに圧縮され、18年度から22年度の5年間平均では教員の一般公務員との給与の差は0.35%となっている。

こうしたデータを示しながら、文科省は「1979年までの間、大幅な給与改善が行われたものの、現在においてはその優遇分がわずかになっている状況」と指摘。「骨太の方針」(経済財政運営と改革の基本方針2024)で、給特法などの法制的な枠組みを含め「教師の処遇を抜本的に見直す」と明記されたことに触れながら、来年度予算では概算要求に盛り込んだ主任手当と管理職手当の額の改善が必要だと主張した。

一方、少子化の影響と教職員定数や教員の人材確保を巡る総論として、財務省は「児童生徒数の減少ほど教職員定数は減少していない。人手不足や離職の増加は多くの業種における共通の課題であり、持続的・効率的な学校運営を検討すべき」などと指摘している。これに対して、文科省は「少子化が進展する中でも、学校が抱える教育課題は増加し困難化している」として、きめ細かな指導のための定数措置が必要だと訴えるとともに、「校務のDX化など学校運営の効率化は重要。一方で多様化・複雑化する教育課題に対応し、教師の勤務環境を改善するには、質の高い教師の配置の充実が不可欠であり、教職員定数の改善や教師のなり手確保・育成が必要」と反論した。

「教師不足」の要因については、財務省は「近年の大量退職・大量採用に伴う産育休取得の増であり、新卒の採用試験受験者数は一定数を維持している」と指摘。これに対して、文科省は「緊急・臨時的な教師需要にも対応できる『なり手の厚み』の確保が必要」と主張し、教職に就いていない教員免許保有者の掘り起こしや社会人からの人材の発掘など「新たな領域に踏み出して教師のなり手を開拓する」必要性や、大学における教員養成段階から地域の教育委員会と連携して質の高い教員を確保するため、来年度概算要求に盛り込んだ「『地域枠』を活用した教員養成の仕組み構築」の必要性を強調した。

財務省は、文科省が来年度概算要求で全ての小中学校への配置を求めている教員業務支援員について、「これまで予算を大幅に拡充してきたが、教員の労働時間はそれほど減少していない」として効果に疑問を投げ掛けた。これに対して、文科省は、22年度に実施した教員勤務実態調査の結果から19~22年度に4年続けて教員業務支援員を配置した小中学校の教員に対して1週間の勤務時間を調べたところ、配置前の18年度は平均50.17時間だったものが22年度には45.28時間まで減っていたとするデータを示し、「教員業務支援員の配置による効果は定量的に明らか。着実に教員の時間外在校等時間を縮減している」と反論。改めて全ての小中学校への配置に必要な予算措置を求めた。

この日の特別部会では、学校の働き方改革の一環として、福岡市教育委員会が公立学校に導入した勤務間インターバル制度について報告した。それによると、福岡市では、22年9月に、市長事務部局と同じく学校現場にも11時間の勤務間インターバル制度を導入。毎月学校が報告書を作成し、勤務間インターバルが11時間未満だった職員名、日付、要因、対応策を市教委に報告し、必要に応じて学校と市教委が協議を行う取り組みを始めた。これに合わせて、市教委は学習指導員とスクールロイヤーを新規で配置。部活動支援員、教員業務支援員、学校生活支援員を増員したほか、高性能な複合機やデジタル採点システムを新規に導入し、教員の負担軽減を図った。

その結果、勤務間インターバルを11時間以上確保している教員の割合は、22年6月には小学校92.9%、中学校87.2%だったが、23年6月には小学校96.1%、中学校92.1%にそれぞれ改善した、という。報告した福田大二郎・同市教委次長は「教員からは管理職の意識が変わり、帰りやすくなった、という声が出ている。一方、管理職は、教員に早く帰るように促しやすくなった、と言っている。退勤時間を意識して計画的に業務を処理したり、インターバルを確保するため、業務の見直しや負担の平準化などを検討したりするようになった」と述べ、学校現場の意識改革にプラスの効果があったとの見方を示した。