教員の長時間勤務の是正に向けた基本的な施策となっている時間外在校等時間の上限指針について、2023年度中に上限指針を位置付ける教育委員会の規則を整備する予定がない自治体は今年8月時点で43市町村となっていることが10月23日までに、文科省の調査で分かった。文科省では、整備予定のない市町村に対して、「都道府県を経由して個別に規則の整備を促す」(初等中等教育局初等中等教育企画課)としている。

上限指針は、教員の実質的な残業時間にあたる「時間外在校等時間」を月45時間、年360時間以内とするガイドラインを、改正給特法に基づいて「教員の業務量の適切な管理に関する指針」として格上げし、20年1月に文科省が告示した。政府は今年6月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2023」(骨太の方針)で、24年度から3年間を学校の働き方改革や教員の処遇改善を巡る集中改革期間と位置付けているが、その集中改革期間のゴールについて文科省は「上限指針の実効性向上に向けた枠組みの構築」(永岡桂子前文科相)と説明するなど、上限指針の実現は学校の働き方改革の重要な柱となっている。

このため、文科省は上限指針の学校現場への浸透に向け、都道府県・政令市の教育委員会や教員の服務監督権を持つ市町村の教育委員会に対し、上限指針の実効性を高めるための条例や上限指針を位置付ける教育委員会の規則を整備するよう通知などで繰り返し求めてきた。

これを受け、今年8月時点で文科省が条例や規則の整備状況を調べたところ、未整備の自治体のうち、23年度中に条例を整備すると答えたのが5自治体(5県)、規則を整備すると答えたのが337自治体(1県、109市、162町、65村)だった。

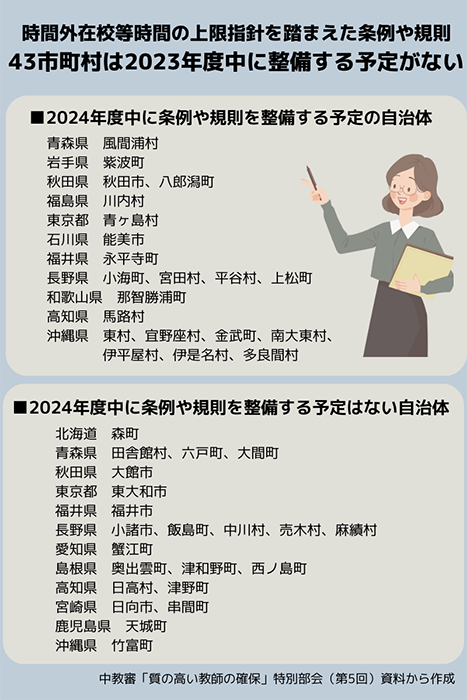

一方、23年度中に教育委員会の規則を整備する予定のない自治体は43市町村で、文科省はこれらの自治体名を公表した=図表。この43市町村に今後の取り組みの見通しを聞いたところ、24年度中に規則を整備すると答えたのが21市町村、24年度中に規則を整備する予定はないと答えた自治体は22市町村だった。中山間地や島しょ部だけではなく、県庁所在地などの都市部も含まれている。

また、文科省の調査では、上限指針に定めた措置の実施状況について、すでに条例や規則を整備している自治体も含めた、全国の教育委員会から聞き取りを行った。

その結果によると、「在校等時間が上限時間を超えた場合に、学校に対して業務や環境整備の状況を事後的に検証しているか」と聞いたところ、「実施している」と答えた教委は44.1%(780教委)だったのに対し、「実施していない」と答えた教委が55.9%(990教委)と半数を上回った。事後的な検証を行っていると答えた780教委に具体的な検証方法を聞いたところ、上限時間を超えた全ての学校に取り組みの事後検証を行っていると答えた教委が55.1%(424教委)あったが、このうち事後検証の結果を公表しているのはわずか1.9%(15教委)にとどまっていることが分かった。

調査結果は10月20日に開かれた中教審の「質の高い教師の確保」特別部会に報告された。