10月27日から始まる読書週間に合わせ、ベネッセコーポレーションの社内シンクタンク「ベネッセ教育総合研究所」は、幼少期の読み聞かせや早期の読書習慣の形成が、その後の読書行動に大きく影響していることが追跡調査の分析から分かった、と発表した。分析では新たに、約半数の子どもの読書時間が0分であることや学年が上がるにつれて読書離れが進んでいることなども浮かび上がってきた。

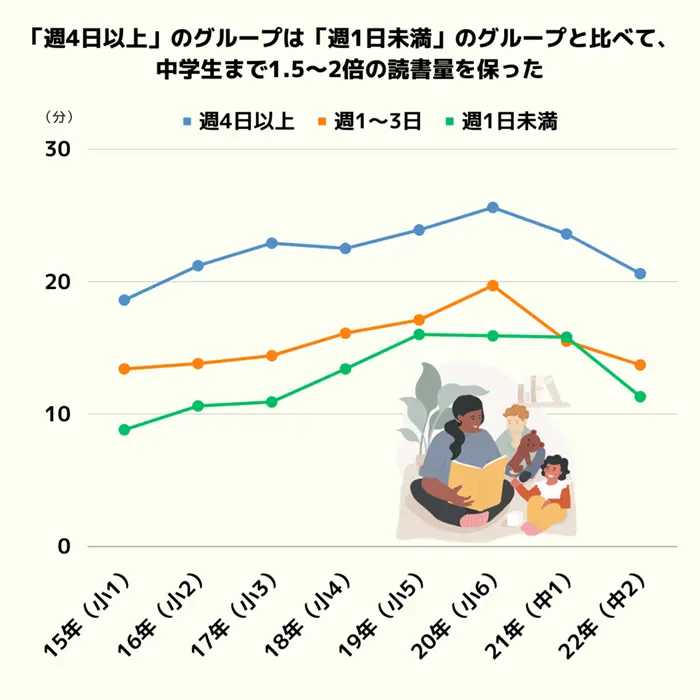

同研究所は東京大学社会科学研究所と共同で「子どもの生活と学びに関する親子調査」を継続して行っている。読書週間に合わせて、2015年から毎年同じ親子を追跡したデータの中から読書に関するものを分析したところ、小学校入学前に読み聞かせを受けた子どもは、その後の読書時間も長く、その効果は中学生まで残ること、早い段階で読書習慣を身に付けている子どもは、その後も長い時間、読書をする傾向があることなどが分かった。

また、22年の調査からは、読書時間が長い子どもは理解や思考、表現などの活動を「得意」と自己評価する傾向にあり、逆に読書をしない子どもはニュースへの関心や自信、将来の目標などの肯定率が低くなっていた。

一方で、調査全体でみると、約半数の子どもの読書時間が0分で、学年が上がるほどその割合が高くなっていくことや、1日当たりの読書時間の平均は、15年の時点では18.2分だったのが、22年の時点では15.2分に減少しているなど、子どもの読書離れを物語るデータもみられた。