副校長・教頭は平日1日あたりの在校等時間が小学校11時間45分、中学校11時間42分で教諭や校長を上回り、教員の中でもっとも忙しいことが2022年度の教員勤務実態調査で分かっている。このため、文科省は24年度予算の概算要求で、新規事業として「副校長・教頭マネジメント支援員」に17億円を盛り込んだ。こうした支援員が配置されることで、副校長・教頭の働き方は変わるのか━━。全国に先駆けて17年度から「副校長マネジメント支援員」のモデル事業をスタートさせ、現在では約半数の学校に支援員が配置されている東京都の取り組みを取材した。

東京都では17年度から副校長を直接補佐する支援員を配置する「学校マネジメント強化モデル事業」をスタートさせた。22年度からは本格実施となり、23年1月末時点では小中学校884校、都立学校122校と、都内のおよそ半数の学校に副校長マネジメント支援員が配置されている。これまでは、副校長1年目の学校や、副校長の時間外労働が常態化している学校などに重点的に配置してきた。

副校長マネジメント支援員は、主に行政機関からの調査対応や、教職員の服務管理などをサポートするとされている。東京都教育庁人事部の福島康貴教職員任用担当課長は「支援員の業務内容について、教育委員会から特に細かく指定しておらず、各学校で判断してもらっている。副校長が必ずしも担う必要のない仕事もたくさんある。しかし、これまではそれをお願いできる人がいなかった。支援員が入ることで、本来、副校長がやるべき業務に時間をかけられるようになる」と説明する。

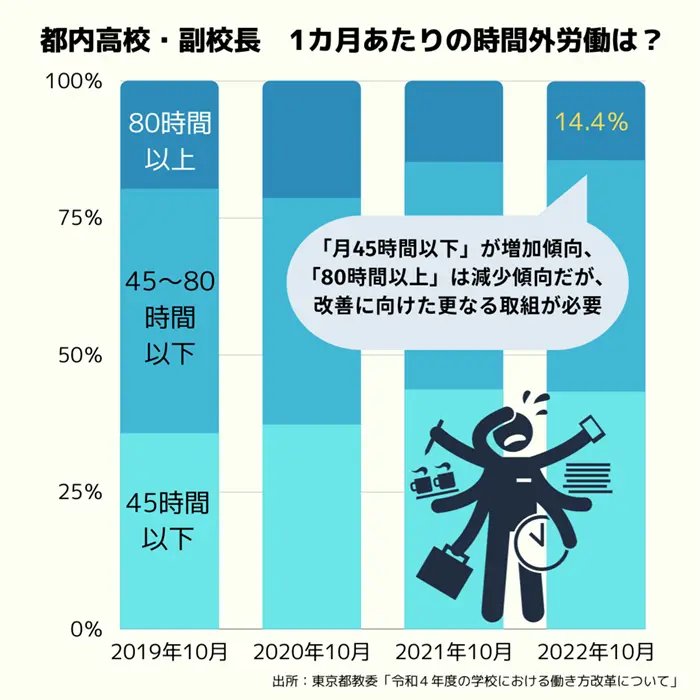

都がこの制度をスタートさせた目的は2つある。一つは「副校長の勤務時間の削減」だ。都内の公立学校や都立学校のいずれの校種においても、副校長は1カ月当たりの時間外労働時間が教諭に比べても多い。年々、減少傾向ではあるものの、22年10月の調査で小学校では14.8%、中学校では14.6%、高校では14.4%、特別支援学校では15%が、過労死ラインの80時間を超えている。

こうした状況の中、22年度の都の調査によると、副校長マネジメント支援員が配置されている学校では、配置前後の同月における副校長の在校等時間を比較したところ、週当たり小学校で1時間20分、中学校で2時間3分、高校で4時間26分、特別支援学校で3時間24分の縮減につながった。

もう一つは「管理職のなり手不足の解消」だ。福島課長は「副校長は仕事も多く、勤務時間も長くて多忙というイメージが強い。副校長の働き方を改善することが、管理職のなり手不足の解消にもつながってくる」と強調する。

副校長マネジメント支援員の配置校の一つである都立調布北高校には、昨年5月から松嶋幸子さんが配属されている。実際にはどのような効果が生まれているのか。今年度から副校長1年目として同校に着任した福野一旗副校長は「松嶋さんがいてくれることで、作業の部分がほぼゼロになっている」と強調する。

例えば、校長がさまざまなことを決定するにあたっての情報収集が副校長の仕事の一つだが、これまでは情報収集段階の作業も副校長が担っていた。「そこを松嶋さんが担ってくれることで、私は集まった情報を分析し、まとめることに注力できるようになった」と福野副校長。他にも、シフト表などの服務管理や、行政機関の調査の初期入力など、松嶋さんがサポートする仕事は多岐に渡る。福野副校長は「『どういう仕事を削減できるか?』という思考回路を持つことができている」と笑顔を見せる。

職員室では福野副校長と隣り合わせの席で、密にコミュニケーションをとりながら仕事を進めている松嶋さん。副校長マネジメント支援員になって感じたことについて「そもそも、こんなに細かい仕事をこれまで副校長がやっていたことに驚いた」と率直に語る。「一般企業であれば、管理職はこのような作業はしない。しかし、学校では他の教員も授業以外の細かい業務を抱えているので、副校長がやらざるを得なかったのだと思う」と学校現場の多忙な現状を慮る。

福野副校長は「私は副校長1年目なので、まだまだ勉強しなくてはいけないことも多い。すぐに勤務時間を大幅に削減できるかというと、正直、それは難しい。しかし、支援員のサポートがあることで、例えばOJTでも一人一人の教員としっかり話をする時間がとれている」とメリットを語る。

「教職員にも、副校長の仕事のやりがいのあるところを見てもらえているのではないか。本来、副校長の仕事はとても魅力的で面白いものだ。教職員の目に『副校長、楽しそうにやっているな』と映っていたらいい」

都教育委員会では、副校長マネジメント支援員を活用した副校長の負担軽減を進めていく方針だが、課題は人材の確保だ。福島課長は「副校長マネジメント支援員は、学校の知識や組織マネジメントの経験がある人が望ましい」と話す。

都立学校の副校長マネジメント支援員の募集では、▽教育管理職または主幹教諭として勤務した経験を有するもの▽教務主任、生活指導主任など、主任などを通算5年以上勤めた経験を有するもの▽経営企画室や学校経営支援センターに勤務した経験を有するもの▽一般企業に常勤職員として3年以上継続して勤務した経験を有する者━━などの応募資格を示している。

実際、学校現場は副校長マネジメント支援員にどのような条件を求めているのか。福野副校長は「パソコンスキルに関しては、ワードやエクセルなどミニマムスキルで十分ではないか。それよりも、なぜ今、副校長マネジメント支援員が配置されるのかを理解してくれていることが重要だ。また、お願いする仕事は細かい作業が多いので、コミュニケーションがしっかりとれる人だとありがたい」と考えを述べる。

現在、副校長マネジメント支援員の募集については、都教委のホームページや、東京都教育支援機構TEPROへの協力依頼、学校からの推薦で行われている(区市町村立学校については、各区市町村での募集)。なお、支援員として採用されるには、選考を経る必要がある。調布北高校の上野勝敏校長は「本校では、もともと経営企画室の事務員として派遣されていた松嶋さんに、学校推薦の形で副校長マネジメント支援員になってもらった。経営企画室での働きぶりや人柄を知っていたので、とてもスムーズに入ってもらえた。学校と支援員がきちんとマッチングするかは、仕事のやりやすさの面からもとても重要だ」と強調する。

「副校長として何年たとうが、仕事が減るわけではない」と福野副校長が指摘するように、この制度が持続可能な形で続いていくことが、働き方改革や管理職のなり手不足解消にもつながっていく。福島課長は「今後、支援員を確保するために、教員経験者だけでなく、民間企業出身者にも、広く周知していきたい」と話した。