友人関係が良好な子どもは抑うつ症状の割合が低い傾向にあることが11月28日、国立成育医療研究センター社会医学研究部と東京都立大学子ども・若者貧困研究センターの研究グループの分析で明らかとなった。複数の自治体が行った「子どもの生活実態調査」の小学5年生と中学2年生のデータを統合して分析。教師との関係でも同様の傾向がみられた。

分析は2016~19年にかけて、東京都(16年)、広島県(17年)、東京都内の3市区(18、19年)が小学5年生と中学2年生に実施した「子どもの生活実態調査」のデータを統合し、小学5年生1万6350人と中学2年生1万4927人の回答を用いた。

直近1週間の自分の気持ちについて18個の質問を3段階で答えてもらう日本語版子ども用抑うつ自己評価尺度(DSRS-C)を用いて、この合計が16点以上を「抑うつ群」、15点以下を「非抑うつ群」と定義。小学5年生では男子13%、女子14%が、中学2年生では男子20%、女子25%が抑うつ群に分類された。

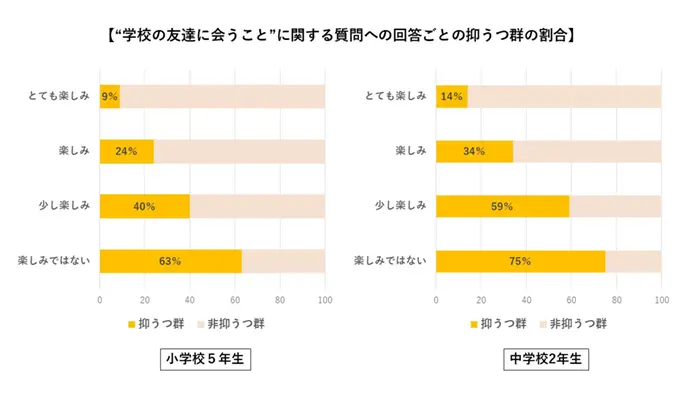

その結果、「学校の友達に会うこと」に関して4段階のうち最もポジティブな「とても楽しみ」と答えた子どもの中で、抑うつ群の割合は小学5年生で9%、中学2年生は14%に過ぎなかった。一方、4段階で最もネガティブな「楽しみではない」と答えた子どものうち、抑うつ群の割合は小学5年生は63%、中学2年生は75%に上った。

同様に「学校の先生に会うこと」に関して「とても楽しみ」と答えた子どもでは、抑うつ群の割合は小学5年生で8%、中学2年生で13%なのに対して、「楽しみではない」と答えた子どもでは、抑うつ群の割合は小学5年生で29%、中学2年生で36%と「とても楽しみ」と答えた子どもよりも高くなった。

研究グループでは分析結果から、学校生活の質や充実感の低さが子どもの抑うつ症状の要因となっていることや、社会経済的に不利な家庭環境にあるなどの別の要因が子どもの抑うつ症状を引き起こし、同時に学校生活にも影響を与えていることが考えられると指摘。これらが複合的に子どもの生活に影響を与えている可能性もあるとしている。

研究成果は厚生労働統計協会が発行する『厚生の指標』11月号に掲載された。