感染症の流行、ロシアのウクライナ侵攻と中東戦争の勃発、世界各地で頻発化している自然災害など、国際社会の平和を脅かす問題が次々に起きている。身近なところでは、生成系AIが社会に浸透しはじめ終身雇用も崩壊しつつあり、「今ある仕事がなくなるのではないか」と、将来を不安視する人の声もよく聞くようになった。

このように社会情勢が不透明で変動的かつ複雑な時代は、仕事も人生も「正解」がない。正解がなければ、自分の中に「地図」と「コンパス」を持ち、進むべき道を考えていく必要がある。私も例外ではなく、今の仕事の半分はAIに取って代わられるかもしれないという可能性を感じている。

試しに、講演のスライドを1割程度AIに作ってもらったら、何度かやりとりして人に見せられるレベルのものが出来上がった。大学の授業も私のアバターにデータを学習させれば、声も話し方も同じような講義ができるようになるはずだ。こうした業務はおそらく5年以内に、精度の高いAIに取って代わられる可能性も高いだろう。

逆にAIが代替できないのは、相手に合わせた共感性やコミュニケーション力が求められる即興性の高い仕事だ。例えば、保育士、介護士、整体師、カウンセラー、コンサルタントなど、相手のニーズに適した対応を求められる仕事である。カウンター越しに接客するすし職人もその一つで、人一倍すしが好きな私は自分でAIによってどのくらい代替されるか実証するために今年8月からすし職人の修行を始めた。

すしの世界の学びには、正解もなければ終わりもない。魚介類の鮮度の見極め方、ネタの切り方から、シャリやワサビの量はもちろん、にぎりを出す順番やスピード、タイミング、お客さまとの会話まで、一人一人のニーズに応える変数がとても多い。これこそまさにAIに代替できない「非認知能力」で、「生きていくために必要な数値化できない能力」とも言える。

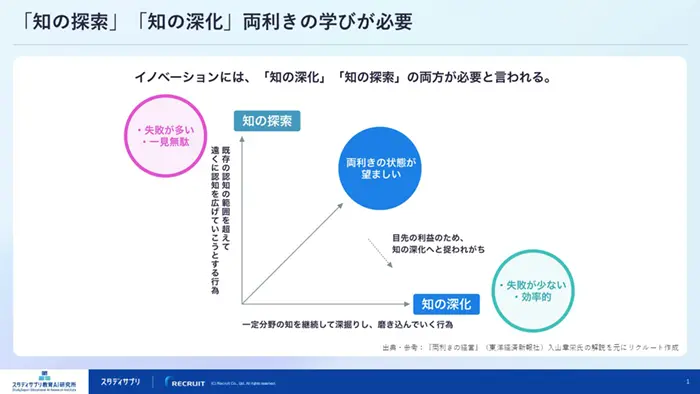

入山章栄・早稲田大学大学院教授の著書『両利きの経営』を参考に作成した「両利きの学び」という図をご覧いただきたい。これまでの学校教育は、一つの正解がある問いに正確に答える「認知能力」を鍛えるための「知の深化」に力を入れてきた。もちろんそれも大事だが、これからはAIに代替されない非認知能力を伸ばす「知の探索」が重要になる。これは正解がない問いに対し試行錯誤しながら粘り強く探究していく学びで、一見すると無駄が多く、失敗もする。しかし長期的に見れば、無駄や失敗を重ねて何かをやり抜いた力が、先行き不透明な時代を生きる力になっていくのだ。

アメリカには、大学進学に必要な「SAT」という共通テストがあるが、この成績が1600点満点に近くても志望大学に合格できないケースも出てきていると聞く。そういう子は、SATとは別に提出を求められる「知の探索」による小論文が書けないのだ。このようにアメリカの教育現場では「知の深化」より「知の探索」を重視する傾向が強まっており、カリフォルニア州にはテスト自体をやめた公立高校もあるが、9割以上が大学に進学している。なぜなら、「知の深化」にあたる勉強はスタディサプリのような習熟度別オンライン学習を利用して生徒自ら学び、学校では「知の探索」メインの探究型、課題解決型の学習に力を入れているからだ。

一方、日本の大学も、小論文や面接、課外活動や資格試験などで学ぶ意欲や思考力、判断力、表現力をみる総合型選抜と学校推薦型選抜の割合が昨年過半数を超えた。その流れで学校教育も変革を迫られているわけだが、「知の探索」に力を入れている学校がどれほどあるだろうか。教師の過重労働が問題視されている中、「探究学習する時間も労力も足りない」という学校も多いはずだ。教育現場のこのような課題に対しては、文科省にリードしていただき、教員の仕事の定義を明確にし、「やるべきこと」「やらなくていいこと」をはっきりと分けるべきだろう。

「どんな授業をすればいいのか」と思う教師もいるかもしれないが、難しく考える必要はない。児童生徒の身の周りのことに興味関心を持たせて、調べさせ、考えさせればいいのだ。例えば「なぜ妹だけ蚊に刺されるのか」という疑問を解き明かすためスーパーサイエンスハイスクール(SSH)で研究して、「足の裏の常在菌に原因がある」ことを突き止めた田上大喜さん(23)という人がいる。彼はそれがきっかけで、ヒトの遺伝子を研究するためアメリカのコロンビア大学に留学し、英国のオックスフォード大学院で研究を続けている。

高校生にアントレプレナーシップを身に付ける学びを届けるリクルート主催の教育プログラム「高校生Ring」にも、身近な課題解決のアイデアがたくさん寄せられる。過去には、左利きの人の「不便」を解決する左利き用品のみを取り扱うウェブサイトや、ペットボトルを使わず飲み物を自動で購入して水筒に入れるエコ活飲料販売機の提案が、最終審査会で選出された。

エネルギー問題や貧困問題などももちろん重要だが、大きな問題はどうしても遠い話になって自分事化しにくい。それよりも、半径5㍍以内の自分の課題を見つけた方が探究心を持ちやすくなる。基礎学力の指導はテクノロジーの力を借りて負担を減らし、人間にしかできない「知の探索」で子どもたちの生きる力を育んでいくことが、これからの教育者の重要な役目になるだろう。