聴覚障害があっても、補聴器や人工内耳を上手に活用しながら、通常の学級で学ぶ子どもたちが増えている。しかし、この子たちは教師や周囲の子どもたちの話を一生懸命に聞こうとして、頑張り過ぎて疲れやすいという特性があることは、なかなか気付かれにくい。こうした「リスニング・エフォート(Listening Effort)」に着目し、研究しているのが茨城大学教育学部の田原敬准教授だ。田原准教授は「先生がこの概念を知って、疲れやすいことに対してほんの少し気に掛けるだけでも、その子の学校での過ごし方はかなり変わるのではないか」と話す。

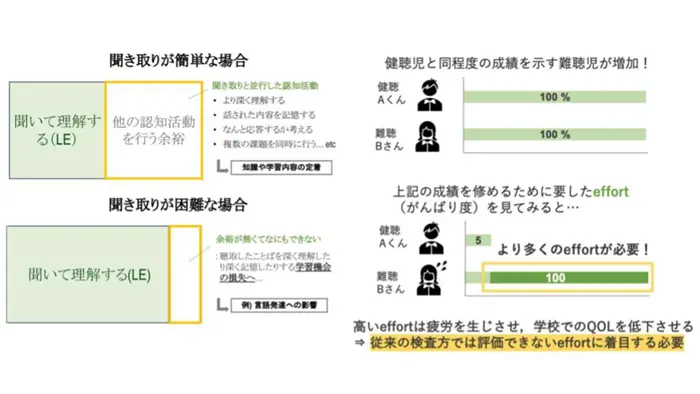

リスニング・エフォートとは「聴覚情報を理解する際、妨害要因を乗り越えるために、意図的に心的リソースを配分すること」と定義されている。例えば日本語話者が1時間ほど英語のリスニングをすると、かなりの疲れを感じるだろう。それと同じように、聴覚障害のある子は、補聴器や人工内耳である程度聞こえていたとしても、多くの人よりも集中しなければ話の内容を理解することが難しい。そうした脳へのさまざまな負荷がリスニング・エフォートだ。

集中して聞くことはある意味で大切なことであり、ある程度の適度なエフォートはその子にとって必要なことでもある。しかし、負荷をかけ過ぎれば脳は疲れ、だんだん集中が途切れてしまう。それによってもたらされるのは、聞こうとするモチベーションの低下や、どうせ聞いても分からないという諦めだ。

先行研究を踏まえ田原准教授は「聴覚障害に加えて雑音が多い状況などの聞き取りにくい環境にあると、コミュニケーションがとりづらくなる。特に最近では対話を重視した実践が展開されたり、動画コンテンツを活用した実践が増えたりしたために、聴覚障害のある子どもにとって聞き取りづらい状況が増えている」と指摘。

「そういった状況の中でコミュニケーションに失敗しないように一生懸命聞こうとすれば、また負荷が増えたり、ストレスがたまったりして疲労が生じる。疲労が生じると余計にコミュニケーションがうまくいかなくなるという悪循環に陥ってしまう。また、疲労がたまると認知処理全般が低下するので、諦めにつながり、学習についていけなくなって成績が低下してしまうということも招く」と、コミュニケーションや学習面への影響を懸念する。

大人よりも子どもの方がリスニング・エフォートを抱えやすいとされる。

「リスニング・エフォートは多くの要因が影響を及ぼすが、特に注意や記憶などの認知的要因が大きく、頭の中で情報を処理できる容量も小さい子どもの方が圧倒的に少ない。小学校低学年、中学年くらいまではなかなか集中を維持することはできない。言語能力が及ぼす影響も大きく、ある程度相手の発言内容を推測できれば負荷を減らすことができるが、それも年齢と共に上がっていくので、結果的に小さな子どもの方が負担が大きくなってしまう」

そして幼い子どもの場合、まだ自分の聞こえの状態を正確に理解していなかったり、疲れていることの自覚がなかったりすることもある。だからこそ、周囲の大人がその子の様子に注意を払うことが必要になる。

「これからますます通常の学級に通う聴覚障害の子どもたちは増えていくと予想される。先生がこの概念を知って、疲れやすいことに対してほんの少し気に掛けたり、声掛けをしたりするだけでも、その子の学校での過ごし方はかなり変わるのではないか」

田原准教授は、質問紙やセンサー機器の活用によって、聴覚障害のある人のリスニング・エフォートを測る評価法の研究に取り組んでいる。また、補聴器をはじめとする支援機器の技術革新がさらに加速すれば、こうしたリスニング・エフォートの軽減につながることも期待される。

一方で、リスニング・エフォートを考えることは、今の学校の指導を見直すヒントになるかもしれない。田原准教授は次のように呼び掛ける。

「これまで学校では、子どもたちに『頑張って聞きなさい』という指導をしてきたと思う。聴覚障害のある子にとって、頑張らないと正確に聞き取ることができないというのは事実だが、そのためにいろいろな努力をしていて、結果的に学校生活がつらいと感じている子がいるかもしれない。できる範囲で頑張って、疲れたら少し休める。そんな合理的配慮が当たり前になれば、学校が楽しい場所になるのではないか。先生がリスニング・エフォートという概念を知り、取り入れることは、聴覚障害のある子のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)を高めることになる」

◇ ◇ ◇

茨城大学教育学部障害児生理学研究室では来年2月29日まで、デンマークの補聴器メーカーであるオーティコン補聴器と共同で、リスニング・エフォートについて解説したインタビュー動画「きこえのミライ」を配信している。特設サイトから申し込むと、無料で視聴できる。