2回目となる東京都の中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J)が、11月26日に行われた。昨年度は高校で学習する文法事項が含まれていたが、都教委の担当者は「問題があるものとは認識していない」と回答していた。今年度はどのような問題が出題されたのか。また、中学生にとって適切な出題だったのか。昨年度の問題点を指摘した神奈川大学の久保野雅史教授(英語教育学)に、今年度の問題を分析してもらった。

昨年度の問題には、「聞いている人に、意味や内容が伝わるように、英文を声に出して読む」というセクションの第2問で、高校になるまで学習しない助動詞(may)と完了形(have seen)を用いた「過去に関する推測」の表現が含まれていた。

都教委の担当者は「文法を理解していなければ解答できないという内容ではなく、問題があるものとは認識していない」としながらも、「(中学校の)学習指導要領に沿った良問を作っていく」と、今後の方針を説明していた。

昨年度の問題を指摘した久保野教授は、「今年度はさすがに、中学校学習指導要領からの逸脱はなかった」と話す。一方で「中学生の現実と距離があり過ぎて、問題の質が高いとはいえない」と指摘する。

久保野教授が指摘する課題の一つは「受験者が複数の役割を演じなければならない」ということだ。

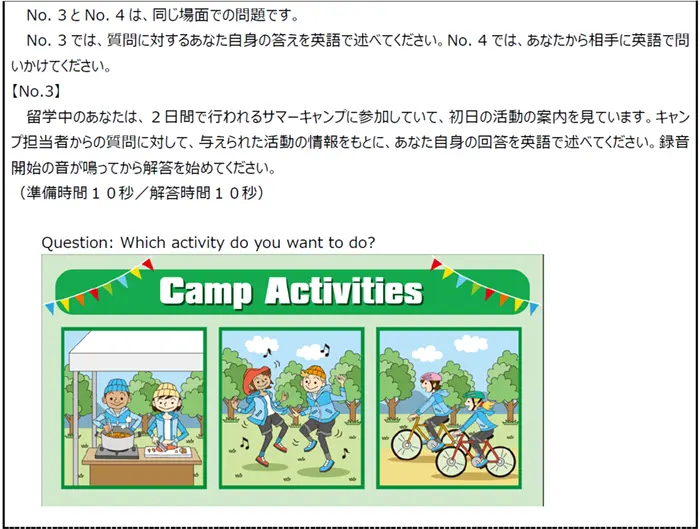

出題された問題の多くで、問題文に「あなたは留学先の学校で、昼休みの時間に放送を使って、新しくできたクラブについて案内することになりました」「留学中のあなたは、2日間で行われるサマーキャンプに参加していて、初日の案内の活動を見ています」など、それぞれの設問で場面が設定されている。

「生徒は役割を付与されて、それを演じなくてはならない。学習指導要領にある『コミュニケーションを行う目的や場面、状況など』を意識したものだと思われるが、『私の役割は何で、何を答えなければならないのか?』と、各設問の状況をすぐに把握できずに、戸惑った生徒も少なくないのではないか」と疑問視する。

次いで、久保野教授が指摘するのは、「設定に現実味がない」ということだ。

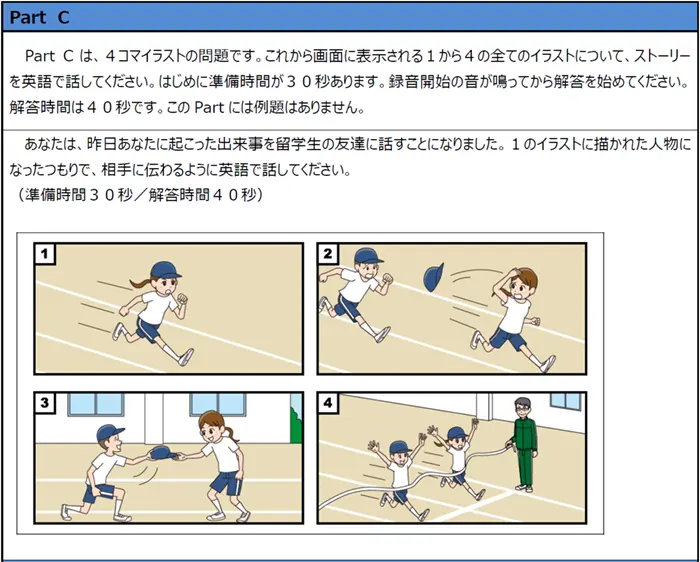

今回も昨年度と同様、4コマイラストのストーリーを英語で説明する問題が出題された。今年度の問題は「運動会で走っている生徒が、途中で帽子を落としたが、後ろを走っていた生徒が帽子を拾ってくれて、2人で一緒にゴールした」という設定だ。

久保野教授は「運動会の場面なのだろうが、徒競走中に落ちた帽子を拾ってあげる、渡されるのを待つ、共に笑顔でゴールするという状況があり得るだろうか」と疑問を呈する。

つまり「『あなたは留学生です』という問題文も、徒競走の4コマイラストも、その場面に受験生がいてコミュニケーションに関わるようにしたいことは分かるが、現実世界からかけ離れ過ぎていて想像力が広がらないし、不要ではないかと思われる情報も多い。どうしたらよいか分からなくなる生徒もいる」と指摘する。

こうした出題形式の特徴を踏まえると、「このテストで高得点を取るには、現実離れした場面でもうまく解答できる試験テクニックが必要。学校や塾などで事前の対策を行った方が、良い結果につながるのは明らかだ」と久保野教授は語る。

「日常の言語使用と近い場面が設定されていれば、特別な対策をしなくても、英語の力があれば無理なく正答が得られる。東京に住んでいる中学3年生に、留学中の特定の活動を想定させるよりは、国内で外国人観光客に説明するなどのように、より現実に近く、シンプルで汎用(はんよう)性のある設定で答えさせた方がよかったのではないか」

さらに久保野教授は都のスピーキングテストについて、「公平性の問題が全く解決できていない。出題内容が改善されればよいという話ではない」と強調する。とりわけ懸念するのは、スピーキングテストの不受験者の扱いだ。高校入試での学力検査で同点だった他の生徒のスピーキングテストの結果を用いて「仮のESAT-J結果」が算出される。

これに対し久保野教授は「これでは他の生徒の成績が合否を左右することになりかねない。不受験者は別枠を設けて選抜するべきではないか。スピーキングテストを高校入試に活用するという目的だけが先行し、制度として破綻している」と批判する。