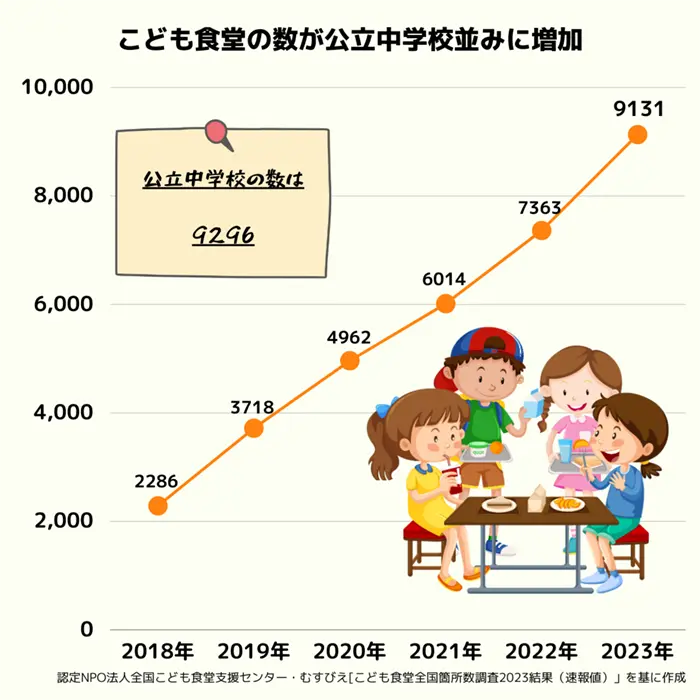

全国にあるこども食堂の数が9000カ所を超え、公立中学校の数と同程度にまで増えたことが12月14日、認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえの調査(速報値)で分かった。新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類に移行し、従来のように対面での会食がしやすくなったことや、こども家庭庁の発足による国や自治体のこどもの居場所づくりに向けた取り組みの強化などが背景にあるとみられる。

調査は2018年以降、毎年実施しているもので、9~11月にむすびえが各地でこども食堂を支える地域ネットワークと共同で、都道府県や社会福祉協議会などに協力を求めて集計した。

その結果、把握できたこども食堂の数は9131カ所で、昨年と比べて1768カ所増加。調査開始以来最多となった。都道府県別にみると、最多となった東京都は1009カ所に上り、初めて1000カ所を超えた一方、最少は秋田県の38カ所で、全ての都道府県で増加したとはいえ、差が大きい状況がある。

むすびえでは、こども食堂がある小学校区の割合を「充足率(校区実施率)」として算出しているが、全国平均は30.6%で、初めて3割を超えた。中でも、沖縄県(56.7%)や鳥取県(54.6%)、東京都(51.3%)は5割を超えた。

こども食堂が増加した要因として、むすびえでは新型コロナウイルスが5類移行となって会食がしやすくなり、人がつながる場に対するニーズが高まったことや、こども家庭庁を中心にこどもの居場所づくりの関心が社会的に高まっていること、企業がこども食堂の運営に乗り出す事例が広がっていることなどを挙げている。

調査の公表にあたり記者会見を行ったむすびえの湯浅誠理事長は「私たちはずっと(こども食堂が)社会のインフラになる、あって当たり前の世の中をつくろうと訴えてきたが、いよいよ社会のインフラになることが近付いてきたという実感を持っている」と強調。年末にこども大綱が閣議決定されると、自治体にも計画策定が求められることを踏まえ、「(こども食堂は)民間主導で人と人のつながりを強め、地域の土壌をつくる自治活動だ。そうした民間の取り組みを行政が後押しすることを通じて、新しい官民協働・連携の形を築きたい」と力を込めた。