2022年12月、教師用の生徒指導に関するガイドブックにあたる「生徒指導提要」が12年ぶりに改訂された。新たに、子どもの権利や、校則のホームページ公開、児童生徒や保護者等の意見を聞くこと、校則見直しの変更プロセスを明示化することが盛り込まれるなど、良い方向へと大きく改善した。

では、学校現場はどのくらい変わったのだろうか。

日本若者協議会では、改訂から約1年が経過したことを受けて、生徒指導提要改訂で学校現場は変わったのか、中学生・高校生、教員を対象にアンケートを実施した結果、43人に回答してもらった。回答数が少なかったため、あくまで一つの参考としてになるが、結論としては、ほとんど全員が「変わっていない」と回答し、まだまだ子どもの権利が尊重されていない実態が明らかになった。

具体的にどういう回答だったのか、詳細を見ていこう。

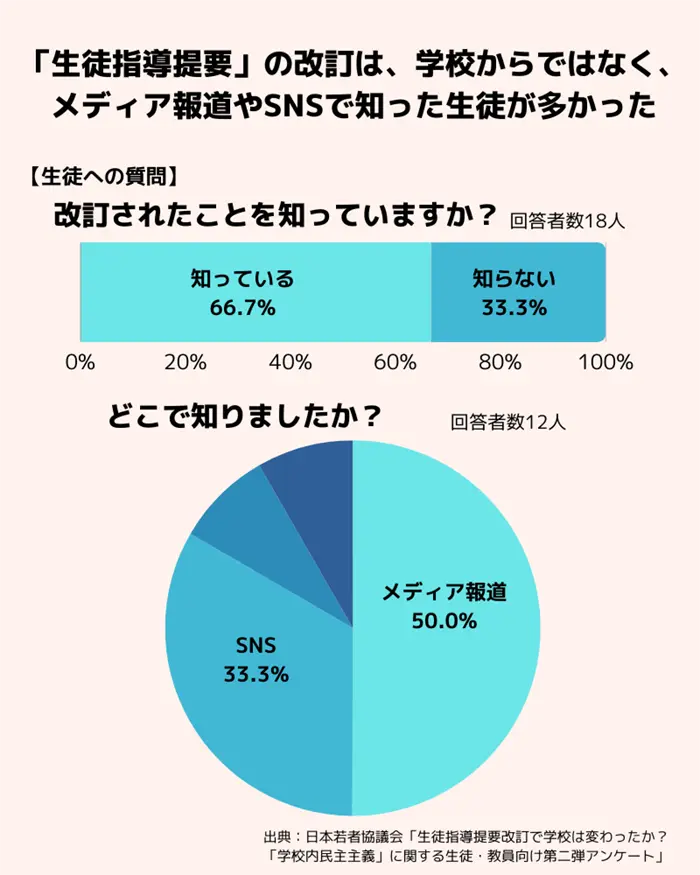

まず、生徒指導提要が改訂されたことを知っているか。中高生に聞いたところ、回答した18人のうち、66.7%が「知っている」と答えた。こうしたアンケートに答えているぐらいだから、「知っている」割合は高かったが、知った場所としては、学校からではなく、メディアやSNSなどが大半を占めた。これでは結局、興味関心のある生徒しか知ることができず、学校全体が変わることは難しいだろう。

教員は一部で学校や教育委員会からの案内を受けていたが、それでも過半数はそれ以外から情報を得ていた。また、回答のあった教員の88%が、学校からの研修はなかったと回答した。また、子どもの権利についても研修を受けておらず、周知に関しては全く不十分であることが明らかとなった。

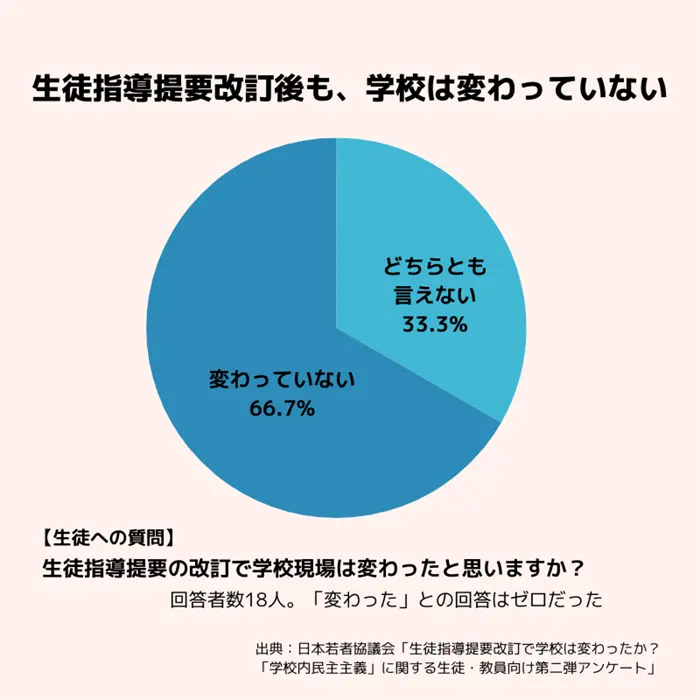

生徒指導提要改訂から約1年が経過し、学校は変わったか。生徒の目線からは、変わった様子は見られないという結果となった。

その理由としては、下記のような点が挙げられた。「校則を変えることに乗り気な先生がいないから」(高校・国公立・東京都)「生徒からの意見が否定されてばかりだから。新しい制服が勝手に決まっていたから」(中学校・国公立・千葉県)「先生も、生徒も内容を良く分かってない。学校でも話はない」(中学校・私立・広島県)。

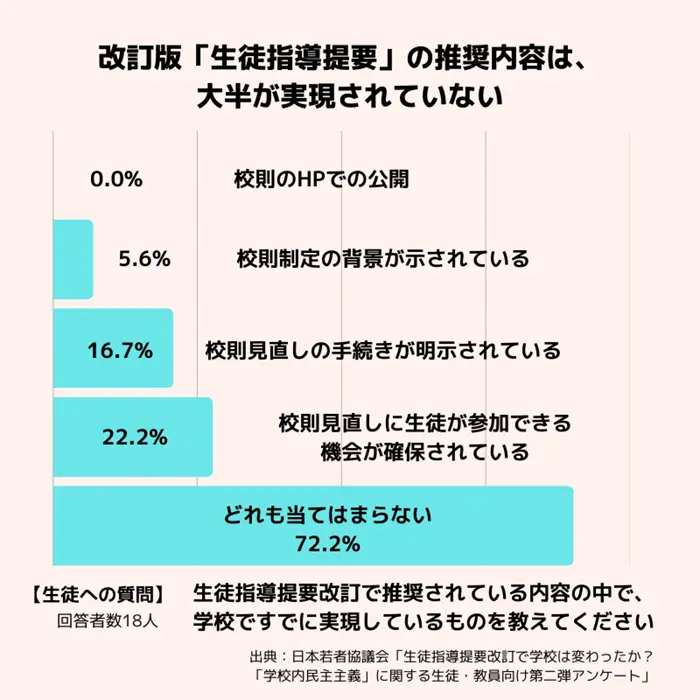

改訂版の生徒指導提要では、校則のホームページでの公開や、校則制定の背景を示すこと、校則見直しの手続きを明示すること、見直しの議論に生徒が参加することなどが推奨されているが、「どれも実現していない」という回答が大半という結果となった。

教員の回答もほとんど同じであり、教員目線でもあまり変わっていない実態が明らかとなった。教員からの回答として、教育委員会の指示でホームページに校則を載せているものの、実際は一部しか明文化されていないというコメントもあった。

「東京都教育委員会の指示により、現在都立学校では校則をホームページに載せなければならないことになっている。しかし本校では校則の一部は記載されているが、生徒を縛る規則の全てが明文化されているわけではない。また、生徒手帳に載っている規則もそうだし、本校には生徒手帳に載っていないルールも多く存在する。本校ではスマホは使用禁止という他校と比較してみても厳しいルールがあるが、ホームページの記載はQ&Aにちょこっと載っているだけである」(高校・国公立・東京都)

学校内での子どもの権利保障や「学校内民主主義」に関しては、下記のような意見があった。

【生徒の回答】

「校則やイベントのルールを変えたいという声は多くの生徒から上がっているが、変え方が不透明で生徒部から生徒の態度が悪いから変えられないなど、難癖をつけられている状況。校則に対する規制も国や地域として必要だと思うが、校則やルールの変え方についても指標を出してほしい。ただ現状の教員の働き方では生徒としても仕事を増やしてしまうことにつながると思い、なかなか要望できないこともあるので、教員の働き方を変えることも必要不可欠」(高校・国公立・東京都)

「生徒会選挙への学校側の介入・それに対する文句を握りつぶすのをなんとかしてほしい」(高校・私立・愛知県)

「取り組みをする上でさまざまな課題が生じている。まず生徒サイドでは、主導となって動いていく生徒会の任期がほとんどの場合1年となっていて、続けていくことが困難である。教員サイドでは、日々の業務で手いっぱいなのでなかなか時間を割くことができないでいる。さまざまなアイデアは出ているが学校内だけで行動に移していくのが難しいのが現状だと思う」(高校・国公立・千葉県)

「まずは、学校で子どもたちにその内容を教える時間をとることを明記してほしい。いくら改訂されても、教師も知っているかは不明だし、生徒はほとんど知らない。1時間でも全校生徒に話す時間をつくる努力をすることを、提言してほしい。努力義務なのか、強制なのかは分からないが。そうしないと、学校はあまり動かないのではないか。授業をするだけで終わると思う」(中学校・私立・広島県)

【教員の回答】

「勤務校では、どうしても『私立なのだから』(嫌なら辞めればいい)という論調で子どもの権利が蔑ろにされる場面が多くある。子どもの権利は公立・私立を問わず、全ての学校で保障されなければならないという認識が広まるような提言をしていただけると助かる。学校内民主主義や子どもの権利について、各学校が教員向けの研修を行うことを促すような文言も入れてくれるとありがたい」(高校・私立・神奈川県)

「教職員の合意で学校運営がされる仕組みになっておらず、校長の決定で上意下達で決定される。職員会議では、多数決も禁止されており、校長の決定を教員に伝える場となっており、教員同士が意見を出し合い、議論して合意を形成する場になっていない。教職員自身の自由と権利が保障されていない状況で、真に生徒の権利が保障されることはむずかしい」「教育の内容について。小学校や中学校などで『自分の義務を果たしていない人は、権利を主張できない』『自分の権利ばかりを言う人はわがまま』であるかのような教育がされているように感じる。『人々の権利を保障するのは、国家や地方自治体の義務である』『学校で、子どもの権利を保障するのは、学校と教育行政の義務である』という当たり前のことが、子どもも教員も教育行政の担当者もしっかり理解されていない(教えていない)と思われる。この点では、学習指導要領や教科書の記述にも、問題が多い」(高校・国公立・大阪府)

このように、生徒指導提要改訂から1年たった今もまだまだ課題が多く、学校内での子どもの意見表明権の確保は十分に進んでいないようだ。筆者が代表理事を務める日本若者協議会では、「学校内民主主義の制度化を考える検討会議」を開催し、法制度化に向けた議論を進めているが、やはり法的な拘束力を高めるなど、さまざまなアプローチが必要のように思える。