政府は12月22日、臨時閣議を開き、こども基本法に基づき、今後5年程度のこども施策の基本方針を定めた「こども大綱」と、異次元の少子化対策を実現させるため3兆6000億円規模のこども・子育て支援施策の計画を示した「こども未来戦略」などを閣議決定した。「こども大綱」では、こども家庭審議会の答申後、政府・与党でさらに検討を行い、学童期・思春期の施策として新たに校則の見直しを項目として加え、別紙として大綱が描く「こどもまんなか社会」の実現に向けた数値目標や、こども・若者、子育て当事者の置かれた状況を把握するための指標を盛り込んだ。

こども大綱の策定に向けて、2023年4月に岸田文雄首相はこども家庭審議会に対して今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針や重要事項に関して諮問。それに基づき、同12月に答申が取りまとめられていた。その後、政府・与党内で答申を基にした議論が行われ、12月22日に全閣僚出席によるこども政策推進会議で大綱案を作成した上で、閣議決定された。

大綱では①こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こども・若者の今とこれからの最善の利益を図る②こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに進めていく③こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援する④良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で成長できるようにする⑤若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提として若い世代の視点に立って結婚、子育てに関する希望の形成と実現を阻む隘路(あいろ)の打破に取り組む⑥施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方公共団体、民間団体等との連携を重視する――の6本の柱を基本方針に掲げた。

その上で、こども施策に関する重要事項は「ライフステージを通した重要事項」と「ライフステージ別の重要事項」「子育て当事者への支援に関する重要事項」にそれぞれ整理。「ライフステージを通した重要事項」では、多様な遊び・体験や活躍できる機会づくり、ジェンダーギャップの解消、こどもの貧困対策、障害児・医療的ケア児への支援、児童虐待防止対策、自殺対策などを取り上げた。

一方で「ライフステージ別の重要事項」は「こどもの誕生前から幼児期まで」「学童期・思春期」「青年期」に分けて、学校教育をはじめとする取り組みを盛り込んだ。答申の段階では書かれていなかったこととして、新たに「学童期・思春期」の中に「校則の見直し」の項目を追加。校則の見直しをする場合は、その過程でこどもや保護者などの関係者から意見を聴取した上で定めることが望ましいとし、好事例の収集・周知を行うと明記した。

「子育て当事者への支援に関する重要事項」では、子育て・教育に関する経済的負担の軽減やひとり親家庭への支援などを挙げている。

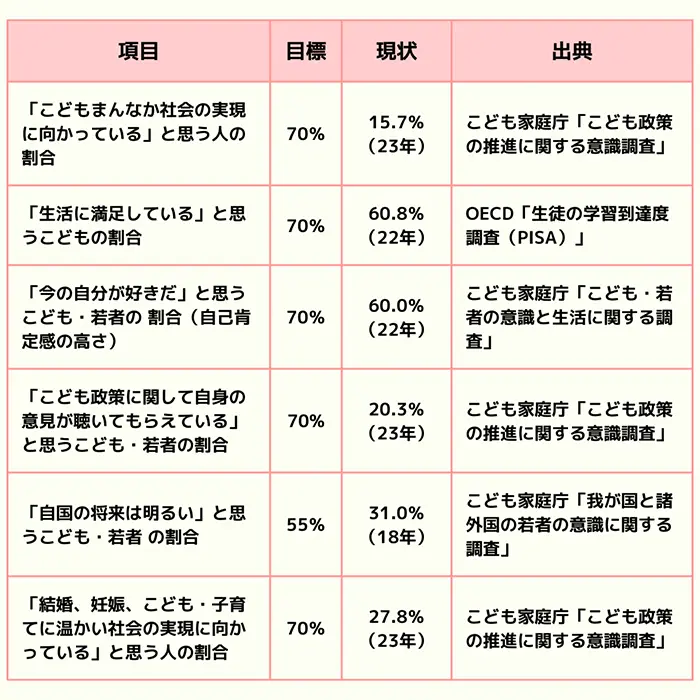

また、政府のこども政策推進会議では、こども大綱に基づいて具体的に実施する施策を毎年6月ごろに「こどもまんなか実行計画」として取りまとめ・改定を行い、関係府省庁の予算概算要求などに反映するとしており、施策の検証・評価をするため、別紙として、こども・若者や子育て当事者の視点に立った数値目標や、こども・若者、子育て当事者の置かれた状況を把握するための指標を一覧で示した。

「こども未来戦略」では、ライフステージを通じた子育てに関する経済的支援の強化や若い世代の所得向上に1兆7000億円程度、全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充に1兆3000億円程度、共働き・共育ての推進に6000億円を充て、児童手当の抜本的な拡充や高等教育費の負担軽減などに取り組む。一方でその財源は、28年度までに既定予算の最大限の活用で1兆5000億円程度、医療・介護制度改革を中心とした歳出改革による公費節減効果で1兆1000億円程度をねん出。さらに26~28年度にかけて支援金制度を構築し1兆円程度の確保を図るが、この間に財源不足が生じないようにするため、つなぎとしてのこども・子育て支援特例公債を発行する。

この他に「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」と「こどもの居場所づくりに関する指針」も閣議決定された。「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」には「はじめの100か月の育ちビジョン」という略称が新たに付けられた。こども家庭庁などでは今後、その略称で周知を図っていくという。