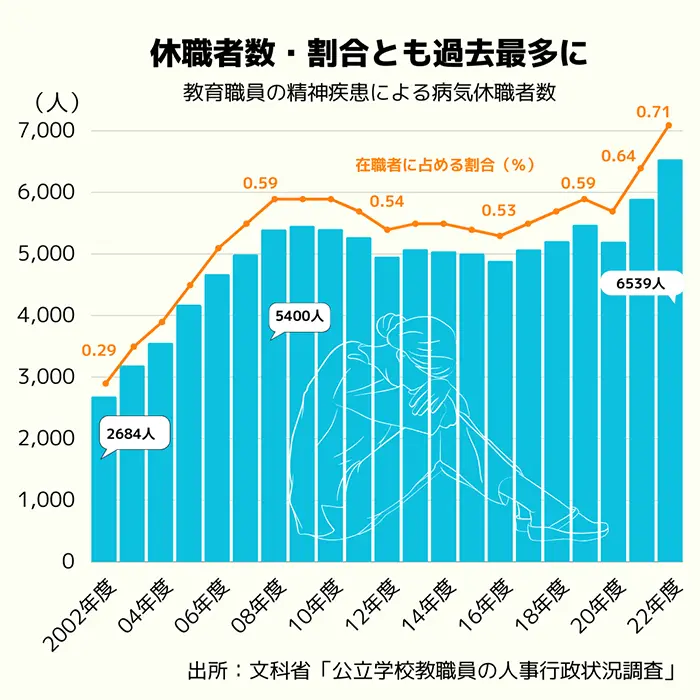

本紙電子版12月22日付で報じられているように、文科省が同日発表した「公立学校教職員の人事行政状況調査」で、2022年度の精神疾患による教員の休職者数が過去最高の6539人となったことが明らかになった。前年度から約11%と、精神疾患による休職者数は急増している。

文科省の資料や各種記事では、精神疾患による休職者数の推移について最近10年ほどのデータが示されているだけだが、もっと長い期間のデータを見てみよう。

図のように、02年度には3000人に満たなかった精神疾患による休職者数は、その後増加して08年度には5000人を超え、2020年度までは5000人前後で推移してきた。これが2021年度からまた急増している。この推移が学校の職場環境の厳しさを反映しているとすれば、2000年代(ゼロ年代)に職場環境は悪化し、2010年代はその状況が改善されず、2020年代になって新たに悪化が進んでいるということになる。

ゼロ年代の職場環境の悪化の要因の一つには、非正規教員への依存があると考えられる。以前、本欄で紹介したように、ゼロ年代には小中学校などで非正規教員の割合が急増した。このことは、正規教員の相対的な負担を増加させるとともに、未採用の非正規教員候補者を減らすことにもなったので、欠員が生じた際の非正規教員の補充を難しくさせる要因にもなっている。他にも、事務的な業務の増大、生徒指導・教育相談案件への対応の負担増、学力向上への対応など、この時期に教員の負担が大きくなったことが考えられる。

2010年代にも教員をめぐる状況は厳しかったと思われるが、精神疾患による休職者数の増加には至らなかった。2020年代に入っての精神疾患による休職者数急増は、教員の職場環境があらためて厳しさを増しているということではないだろうか。

2020年代における変化に影響を与えている最大の要因は、コロナ禍であろう。2020年以降、感染防止のための消毒、突然の休校や予定変更への対応、GIGAスクール構想による端末導入など、教員には以前とは異なる業務負担が生じた。授業も学校行事もそれまでの繰り返しでは通用しなくなり、計画の組み替えが多く必要となった。こうした変化は、物理的な負担増はもちろん、教員の心理的負担を増大させたと考えられる。

また、教員の精神衛生には教員集団の人間関係が大きく影響すると思われるが、コロナ禍において学校行事が中止となったり教員同士の懇親の機会が激減したりして、支え合える人間関係の構築が難しくなったと考えられる。飲み会や旅行が必須と言うつもりはないが、教員同士がゆっくり話をする機会が減ったことは人間関係構築を困難にさせたはずだ。

新型コロナが5類に以降した今、あらためて学校の職場環境の改善や教員集団の再構築に取り組むことが必要である。このまま多くの教員が休職する状況が放置されれば、休職者はさらに増え、代替の教員の確保ができず、他の教員の負担がさらに増えて体調を崩しやすく休職者がまた増えるという悪循環が進む。この悪循環を止め、精神疾患による休職者を減らさねばならない。

このためには、教員集団が互いに支えられるように再構築されることを中心に、できることを最大限に進める必要がある。具体的には次のようなことが検討されるべきだ。

○校長のリーダーシップのもと、教員同士が互いに協力し支え合えるような雰囲気を作る方針を確認し、相手を否定するようなコミュニケーションをしないことの徹底を図る。

○精神疾患で休職した教員の職場復帰への支援を徹底し、離職を防ぐ。

○非正規教員への依存を段階的に止め、20年前程度の水準に戻す。

○年度途中に欠員が増えることを前提に、年度当初の採用者数を増やす。

○年度初めの始業式・入学式の時期を4月10日以降にし、年度初めに教員が準備を行う時間を十分に確保する。このために、年間授業時間数を1週間分程度減らす。

○小学校での教科担任制を拡大するなどして、教員の週あたりの授業持ち時間を20時間程度以下に減らす。

○山形県で行われているように、初任教員は学級担任とせず、教科指導を中心に仕事ができるようにする。

○平日における教員の勤務時間以外の部活動指導を法令で禁じ、土日休日の部活動指導については最低賃金以上の手当を支給する。

○学校行事や地域行事の見直しを行い、勤務時間外の教員の業務が必要となるような行事は廃止する。

目に見える対策をとらなければ、状況の改善は望めない。教員も児童生徒も大切にされるような学校づくりを、着実に進めることが求められる。