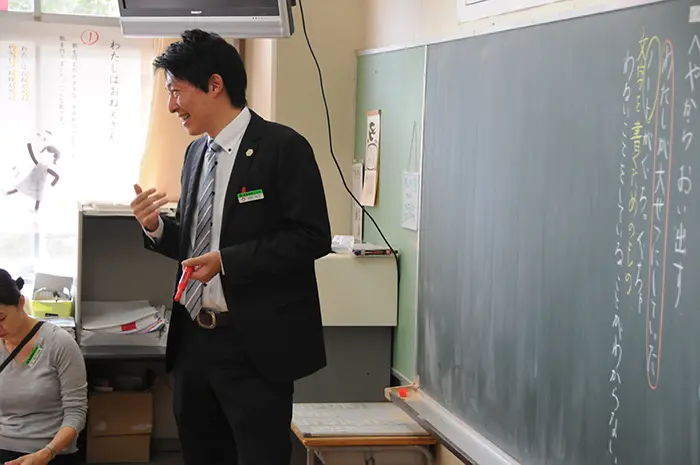

休み時間かと勘違いするほど、活気づいた声が飛び交う教室。そこで目にしたのは、他者の話を懸命に理解しようとする子どもと、一度も「静かに」と言わずに学び合いを促す教員の姿だった。「対話型授業」を実践する新潟大学附属新潟小学校・中野裕己教諭の授業を取材し、子どもたちへの声掛けに込めた願いを聞いた。(全3回)

まだ小学2年生、加えて大学の附属小学校ということもあり、自身の考えを主張したい児童が比較的多いはずの教室で、子どもたちが懸命に他の子の話を聞いている。

「これ(この考え方)はすごい!」という称賛の声や拍手が自然と上がる。誰かが他の子の言葉をさえぎって挙手すると、「〇〇さん、言おうとしてたよ」という言葉がどこからともなく聞こえてくる。「〇〇くんが言っていたことで…」と、他者の意見を発展させて自身の考えを伝える児童もいる。

「自分の考えを表現できる子」が何人もいる教室はあっても、これほどまでに互いの言葉を聞き合える教室は多くない。授業をしているのは新潟大学附属新潟小学校の中野教諭。子ども自身が学びを創出する「対話型授業」の実践者として、注目を集めている。

中野教諭の授業でまず驚かされたのは、一度も「静かに」など子どもを抑えるような注意をしないことだ。問い掛けや指示をしている途中で子どもたちが思い思いの発言をし始めたとしても、「まだ先生が話しています」などと止めることはしない。子どもの声がやや落ち着いた一瞬を見逃さず、「ねえねえ」と呼び掛ける。穏やかな口調だが、子どもたちは「あれ、先生どうしたのかな?」といった感じで教諭の顔を見る。そのタイミングで、中野教諭は新たな問いを投げ掛ける。

子どもが発言している最中に、「聞きなさい」といった声掛けはしない。発言に対する理解が十分ではなかったときだけ、「今、〇〇さんが話してくれたこと、分かったかな?」と尋ねる。中野教諭が命令口調で何かを言ったり、子どもの活動を止めたりすることはない。それでいて子どもたちは互いに意見を聞き合いながら、授業の中で学びを深めている。

とはいえ、中には自分の考えを伝えることに夢中で、聞く姿勢に入れない子もいる。この日の授業でも、教室後方である児童がプリントを手に持ち、隣の子に話し続けていた。さすがに教室後方の様子は把握していないかと思いきや、中野教諭はその児童を見て、「文章を丁寧に読んでいることが素晴らしいね。だから、〇〇さんはいっぱい気付けるんだね」と伝える。

こうした「褒める」声掛けを多用することも、中野教諭の授業の特徴の一つだ。ともすれば「〇〇さんが話すときじゃないから待ってね」などと注意をしたくなる場面でも、その子の良さを見つけて褒める。褒めてもらえた児童は、喜びとともに「自分が発言するときではない」と気付くことができる。ここでもし、単なる私語と捉えて「静かに!」などと抑え込んでしまえば、子どもの意欲がつぶされてしまう可能性もある。子どもが何をしているのか、そして注意を促すタイミングがいつなのかを見誤らないよう、中野教諭は授業中にアンテナを張り続けている。

授業の終盤では、他の児童が思わずはっとなる意見も出た。通常なら本時のまとめにつなげてもよいが、授業全体を踏まえた上での深い考察だ。しかし、中野教諭は「『分かるな』と思えた人が、分かってあげられればいいよ」と伝える。読み取り方次第でさまざまな解釈が可能な部分については無理にまとめようとせず、オープンエンドで締めくくる。対話を通じて何らかの答えへと導くのではなく、「個」の学びがたどり着いたそれぞれの結論を大事にしようという思いを伝えたところで授業は終わった。

――授業の中で、発言に対して他の子どもから自然と拍手が上がったり、「これはすごい!」と称賛の声が上がったりしていたことに驚きました。こうした様子は年度当初から見られた光景なのでしょうか。

小学2年生は、「自分の考えが言いたい」「自分がやりたい」というのが先に立つ発達段階です。ですので年度当初は、誰かが発言していても「人の話を聞く」というよりは「自分の番が来るまでの順番待ちをしている」といった雰囲気でした。でも、半年間かけて育ててきたことで、他の子の話にも関心を持てるようになってきました。

――「育ててきた」というのは、どんな働き掛けをしてきたのでしょうか。

段階的に進めてきました。まずはシンプルに、誰かが発言した後、私が「聞き取れた人は?」と聞くんです。するとパラパラと手が上がるので、「ちょっと違う言葉でもいいから、同じ意味のことをもう一回言ってくれる?」と投げ掛けて、他の子が話したことをもう一度言語化することを促します。これは「練習」というか、あまり望ましい表現ではありませんが「訓練」に近いようなところがあると思います。

そういったことを積み重ねていって、だんだん人の話を聞く態度が身に付いてきた段階で、次は「どうして○○さんはこういうふうに感じたのかな?」などの聞き方で、発言者の子どもの思いや背景について解釈を促していきます。つまり、誰かが発言した後、発言をした子と聞いていた子の間に私が挟まるような形で、子どもに「聞こう」という意識付けと、「分かろうとして聞く聞き方」を培う働き掛けを半年間やってきました。

――発言する子には、前に出るよう促していましたね。これにはどんな意図があるのでしょうか。

シンプルな狙いとしては、教室がいわゆる「スクール形式」で、子どもの机と椅子が黒板の方に向いているので、誰かが発言するときは前に立った方が他の児童が聞きやすいからです。中には「自分の席で立って話すのを、他の子が後ろを向くなどして聞くのが美しい」と言う人もいますが、私はそうは思いません。話す人が動いてあげれば、他の30数人が聞きやすくなるわけで、そうすればいいと思うんです。

もう一つの意図として、私自身が黒板の前から移動したいというのもあります。授業中に子どもたちを見ていると、思わず近くに行ってあげたくなる子がいます。悩んでいる子もいれば、ちょっと集中力が途切れている子もいる。そういう子に向けて、黒板の前から「何が分からないの?」とか「こっちを見て」とか「聞いてないよ」と言うのは、指導じゃないと思うんです。みんなの前でそういった指摘をされたら大人だって恥ずかしいし、気分が良くありません。

それなら、黒板の前にいないで、子どもの近くに行ってあげたい。隣に私が来て、椅子や机に手をかけてしゃがんだら、絶対その子は前を向きますし、悩んでいることがあれば話してくれるかもしれません。でも、そうなると黒板の前には誰もいなくなる。だから、発言する子に前に来てもらうようにしています。

【プロフィール】

中野裕己(なかの・ゆうき) 新潟大学附属新潟小学校教諭。1986年、新潟県生まれ。新潟市立小学校教諭を経て現職。全国国語授業研究会監事。授業改善コミュニティー「授業てらす」プロ講師。Google Educator Group Niigata Cityリーダー。 教員サークル「国語授業“熱”の会」代表。教員向けの研修で講師を務めることも多い。著書に『子供が学びを創り出す 対話型国語授業のつくりかた』『教科の学びを進化させる 小学校国語授業アップデート』(いずれも明治図書)など。新著『授業はタイミングが9割』(明治図書)を2月に刊行予定。