文部科学省の「生成AIパイロット校」に指定された千葉県船橋市立飯山満中学校(藤井武校長、生徒334人)で1月23日、生成AIを活用した授業研究会が行われた。美術では企画書をより充実させるために、特別支援学級では自分に合った問題を解くために、国語では俳句の創作に、それぞれの教科や生徒の特性に合わせたさまざまな活用法が公開された。また、昨年11月から生成AIを授業で使い続けたことを踏まえ、教科によって相性の良い活用場面が異なることなど、見えてきた成果と課題について教員らが意見を交わした。

この日は、同校の全教員が生成AI(ChatGPT3.5)を活用した授業を展開。1年生は年齢制限のため、教員がChatGPTを使って準備した学習者主体の授業を、2・3年生は生徒がChatGPTを利用する授業が行われた。

3年生の美術では、インバウンド向けのお土産エコバックを制作し、どのように販売するかについての企画書を作成した。まず、それぞれの企画書についてグループ内で相互に改善点を指摘した後、事前に教員が作成したプロンプト(指示文)を活用して、ChatGPTに企画書の内容を打ち込み、さらなるブラッシュアップに取り組んだ。

自分が考えたエコバックの販売場所や値段が適正かどうか、販売のポイント、キャッチコピーなどについて回答を得た生徒たちは、「もっと○○のイメージを強調したキャッチコピーを考えて」など、ChatGPTと対話を重ねながら企画書を充実させていった。

授業を行った大浜美樹教諭は「これまでは企画書を提出し、教員に評価されてから振り返る形だったが、ChatGPTを活用すれば、自分でブラッシュアップした上で提出できる。生徒たちも自分の企画書に足りないところが分かったのではないか」と手応えを話した。

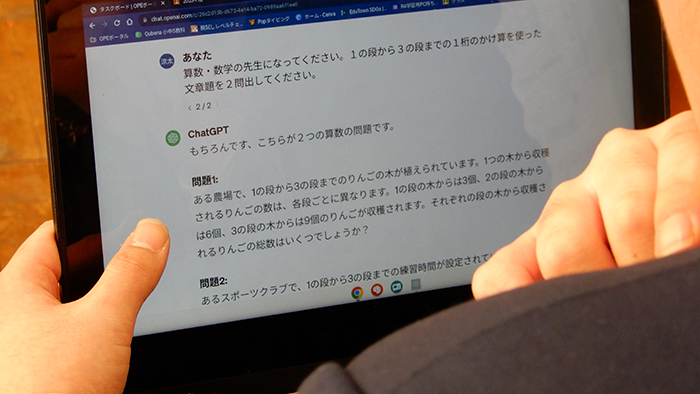

特別支援学級の数学の授業では、「自分に合った問題を解く」ためにChatGPTを使った。生徒たちは「算数・数学の先生になってください。1の段から3の段までの1桁の掛け算を使った文章題を2問出してください」とプロンプトを入力し、出された問題に挑戦した。解いた後は、ChatGPTによる解説付きの答えを照らし合わせながら、理解を深めていた。

4問正解した生徒は、次のステップに進むことに。東條美和子教諭が「次はどんな問題をやってみる?」と問い掛けると、生徒は「2桁の掛け算をやってみたい」と答え、プロンプトの一部を変えて、再度チャレンジしていた。

同校で生成AIの講師を務める文科省学校DX戦略アドバイザーでスクールエージェント代表取締役の田中善将氏は、この授業について「特別支援学級での活用には特に可能性を感じる。支援が必要な生徒に個別最適な対応ができる」と話した。

3年生の国語では、ChatGPTを使って俳句の創作に取り組んだ。生徒が創作した俳句に対してChatGPTがアドバイザー役となり、表現技法や季語が適切か、さらに良くするための工夫は何かについてアドバイスを受けたり、季節や感情、キーワードなどを指定して俳句をChatGPTに創作させたりした。次回の授業では、生徒たちが創作した俳句と、ChatGPTが創作した俳句を一覧にして、品評会を行うという。

3年生の理科の授業では、生徒たちがChatGPTとやりとりしながら、自分の苦手分野を学習しながら問題をつくったほか、2年生の数学で自由進度学習を行っている授業では、プリントやAIドリル「Qubena(キュビナ)」などの選択肢の一つにChatGPTを加えるなど、さまざまな活用が展開された。

放課後に行われた授業研究会の全体会では、昨年11月から約3カ月間、全教員で生成AIの活用を進めてきて、浮かび上がってきた成果と課題について教員らが意見を交わした。

例えば、生徒が授業で生成AIを使うことについて、教科や単元によって相性の良し悪しがあると感じている教員が多かった。「体育の授業で生徒が活用する場合、ChatGPTのように文字で見せるよりも動画で見た方が、生徒が理解しやすい」「この英語は自然なものなのか、合っているのかということを確認するには非常に有効」「新しいものを作るというよりも、アドバイスや添削に使った方が良さそうだ」などと、教科によってそれぞれの感想が語られた。

また、「授業のアイデアをもらえるので、授業の幅が広がった」「自分が聞いたことをさらに良くするとか、端的にするとか、出てきた回答に対して次の指示を出して自分の考えを深めていけるようになると、ChatGPTを使う意味がある」「これまでは授業中に生徒からの質問に全て対応することが難しかったが、ChatGPTを活用することで、その生徒に応じた答えが返すことができる」「自分の学習進度に合った問題が出てくると、生徒は集中して取り組む」など、ChatGPTが授業改善や生徒の学びをサポートするための手段となり得ることも確認された。

こうした振り返りに対し、教務主任の辻史朗教諭は「これまで行ってきた授業改善に加え、ChatGPTを組み込んだ授業を行うことができた。今はとにかく使ってみるという第一フェーズ。ここで終わりではなく、ChatGPTが生徒の学びをサポートしてくれるという次のフェーズにまでもっていかなければいけない。生徒たちが自走できるように、教員がどうサポートできるのか模索していく」と強調した。