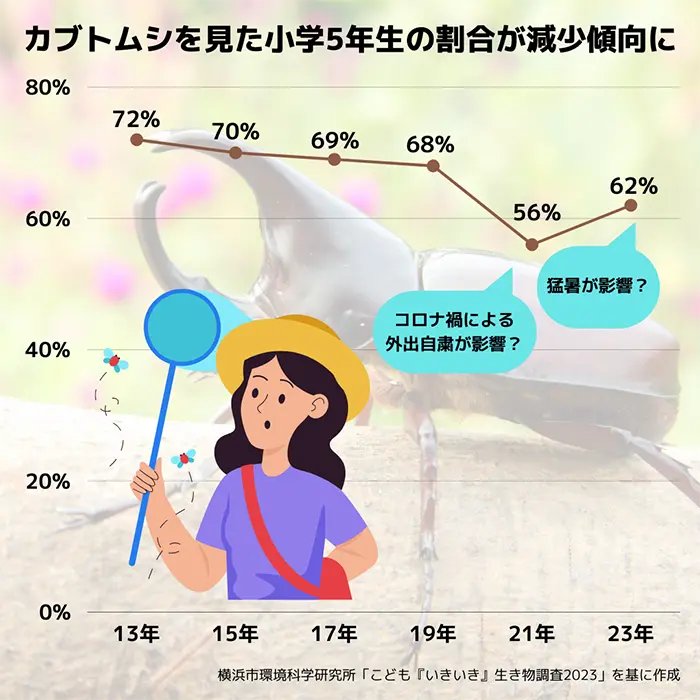

小学生がカブトムシを目撃する割合が減少傾向に――。横浜市環境科学研究所はこのほど、市立小学校の5年生を対象に継続的に実施している「こども『いきいき』生き物調査」の2023年の結果を公表した。過去1年間に市内の自然環境を象徴する調査対象の生き物を見たことがあるかを調べたところ、カブトムシは6割程度で、13年の調査と比べて10ポイントほど低下していた。

調査は13年から、コロナ禍の20年を除き、毎年実施している。今回の調査では▽ツバメの巣▽ハクセキレイ▽カブトムシ▽カモメの仲間▽フキノトウ▽ハッカチョウ▽ヒキガエル▽サワガニ▽カマキリの仲間――の9種類の生き物について、過去1年間に自宅や学校の近くで見たり、鳴き声を聞いたりしたことがあれば、見た季節の欄に「〇」を記入してもらう形で実施した。9種類の生き物は市内の自然環境を特徴付けたり、減少・増加傾向にあったりするものを選定し、年によってローテーションしている。夏休みに入る前に340ある市立小学校の5年生2万9397人に配布し、160校1万23人から回答を得た。

今回の調査対象となったカブトムシに着目すると、確認率は62%で、13年と比べると10ポイント減少した。前回カブトムシが対象に入った21年の調査と比べるとやや持ち直していたが、13年以降の推移をみると減少傾向にある(=グラフ)。同研究所では、21年の確認率が低かったのはコロナ禍による子どもたちの行動自粛が理由として考えられ、23年の夏は猛暑で成虫が少なかったことが影響しているとみている。

子どもたちが参加するこの調査について、同研究所の古谷智仁所長は「環境教育が重要になる中で、もっと多くの小学校、小学生に参加して、身近な生き物に興味を持ってもらえたらと思っている。橋渡しになってくれるのは学校の先生だ」と話している。