子どもの貧困問題の解消に向けてさまざまな取り組みを展開している認定NPO法人のキッズドアは3月8日、困窮家庭の高校生に向けたオンライン学習支援に関する調査研究について、都内で報告会を開いた。キッズドアが昨年11月に行ったオンラインでの学習支援を受けている高校生へのアンケートでは、学習時間や意欲が向上するなどの効果がみられ、キッズドアの渡辺由美子理事長は「オンラインを使いながら寄り添った支援をする仕組みが機能することがよく分かった」と語った。

経済的に厳しい家庭の子どもへの学習支援は全国各地で行われているが、義務教育段階の小中学生を対象にしたものが多く、高校生世代への支援は手薄になっている。進路やニーズが多様で、学習内容も高度になる高校生への学習支援策として、キッズドアでは2022年10月から「キッズドア学園高等部オンライン」をスタート。約100人の困窮家庭の高校生が利用し、大学生などのチューターが伴走しながら、オンラインでのカウンセリングや学習に関する質問対応などを行っている。

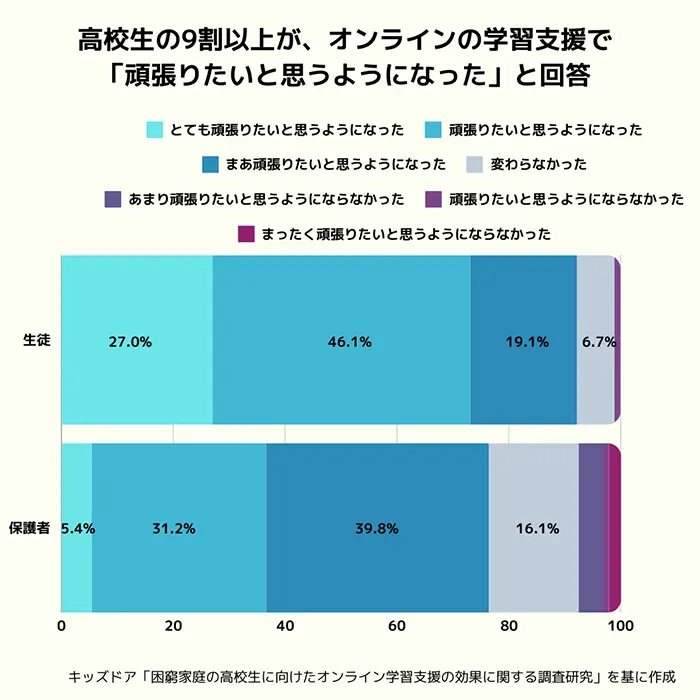

この取り組みの効果を検証するため、キッズドアでは昨年11月1~23日に、利用している高校生とその保護者にインターネットでアンケートを実施した。その結果、高校生では9割以上が学習を頑張りたいと答えており、「学習をほとんどしない」と答えていた高校生の割合は、「キッズドア学園高等部オンライン」に参加する前は30.3%を占めていたのが、参加後はわずか1.1%にまで減少するなど、学習意欲や学習時間にいい影響があった。また、こうしたオンラインの学習支援は、送迎を気にしなくてよいなど、保護者の負担軽減にもつながっていた。

キッズドアでオンライン事業統括責任者を務める松見幸太郎執行役員は「オンライン学習は対面学習と同等、もしくはそれ以上の効果、成果を上げられることが明確になった。全国の困窮世帯の高校生やその保護者にとって一助になるのは間違いないと確信できた」と強調。渡辺理事長は「(予備校が提供しているような)オンデマンド型授業は自律できる学習者でなければ向かない。低所得家庭で今まで学習時間が長くないような子どもに学習動画を無料で提供しても非常に難しい。そういう意味でも、オンラインを使いながら寄り添った支援をする仕組みが機能することがよく分かったのではないかと思っている」と手応えを話した。

一方で、調査に協力した一橋大学大学院社会学研究科の山田哲也教授は「子どもたちの置かれた状況は非常に多様だ。今回のようなオンラインの個別支援がマッチしてどんどん目標に向かって進んでいく学習者だけではない」と指摘。「この事業をスケールアップさせていくときには、どういうタイプの学習者がこういう支援が効果的なのか、合わない場合はどういう支援をすればポテンシャルを引き出すことができるのかを、確認、検証、改善していく必要がある」と注文を付けつつも、今後の継続的な知見の蓄積に期待を寄せた。