幼稚園や保育所、認定こども園などにいる未就学児のうち、何かしらの特別な支援が必要な子どもは8.2%いることがこのほど、国立特別支援教育総合研究所が行った全国調査で分かった。同研究所によると、幼稚園、保育所、認定こども園の3つの施設にまたがった特別な支援の必要な子どもに関する包括的な調査は初めてだという。

同研究所では2021年度に「幼児班」が設置され、乳幼児期や就学前の子どもを対象にした特別支援教育について研究を行っている。その一環で行われた今回の全国調査は、47都道府県の幼稚園、保育所、認定こども園から公立・私立合わせて2000園を無作為抽出し、21年12月に質問紙を送付。794園から回答を得た。

回答で把握できた0~5歳児は全体で9万3702人いたが、そのうち「医療機関による障害の診断がある」「都道府県・市区町村から『特別な支援を要する子ども』と認定されている」「診断の有無に関わらず園で特別な支援を要すると判断した」など、特別な支援を必要とする子どもは7634人いた。さらに、その中で障害の診断のある子どもは2795人おり、全体の3.0%を占めた。

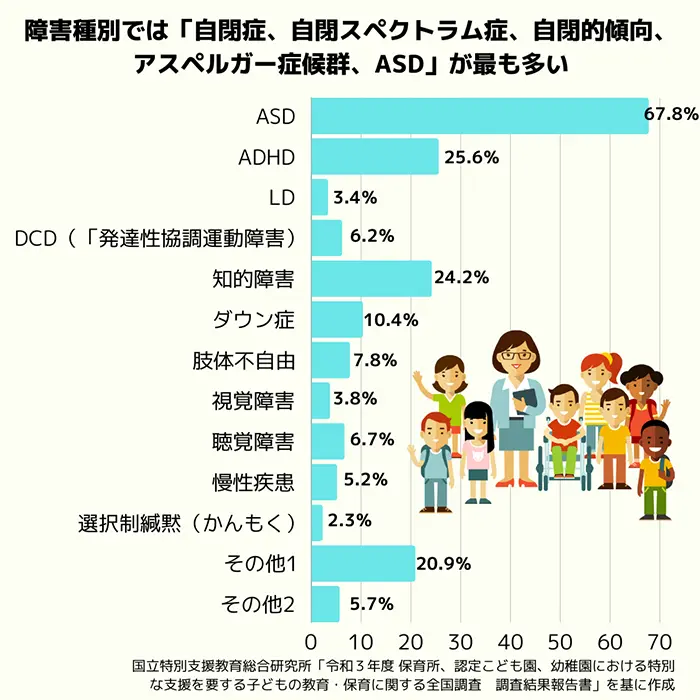

診断のある子どもの障害種を尋ねたところ、「自閉症、自閉スペクトラム症、自閉的傾向、アスペルガー症候群、ASD」が67.8%、「注意欠陥多動性障害、注意欠如多動症、ADHD」が25.6%、「知的障害」が24.2%などだった。

医療的ケアを実施しているのは34園あった。592園で児童発達支援センターに並行通園していたり、降園後に児童発達支援事業所(デイサービス)を利用したりしている子どもが在籍していたほか、保護者からの依頼で外部の専門職が園を訪問し、特別な支援を要する子どもの保育や職員への相談支援に携わる「保育所等訪問支援」を利用している子どもが在籍している園も442園あった。

特別支援教育コーディネーターやそれに準じた役職が指名されているのは400園で、全体の半数程度にとどまった。611園では、特別な支援を要する子どもの支援のための加配や補助教諭を付けるなどの特別な人員配置を行っていた。

特別な支援を要する子どもに対して実施している環境整備や配慮では、「特別な支援を要する子どもが理解しやすい言葉掛けを心掛けている」「個別の言葉掛けを多く行っている」など、言葉掛けについては園全体で共有されやすい一方、「保育室の中、あるいは園内に、子どもが落ち着いて過ごせるスペースを整備している」「子どもの動線上に物を置かない、段差を少なくするなど、移動の困難さに配慮している」「場面によっては、感覚過敏に配慮し、目や耳から入る刺激を少なくしている」といった物理的な環境整備を伴う配慮を園全体で行っている割合は3割を下回り、一部のクラスや保育者の実施にとどまりやすい傾向も浮かび上がった。