リクルートが主催する「高校生Ring 2023」の最終審査会「高校生Ring AWARD 2023」が、2024年2月24日に開催された。「高校生Ring」は、未来を創っていく高校生が「半径5メートル以内」の身近なところにある問いをきっかけに、「アントレプレナーシップ」を身に付けるための学びの機会を届ける教育プログラムだ。「アントレプレナーシップ」を「起業家精神」と捉える人も多いが、リクルートでは「自ら問いを立て、自ら行動し、自ら変化を起こす力」と定義付けている。

21年度から始まった『高校生Ring』は参加者が急増しており、今回は全国から2万5827人のエントリーがあった。その中から一次、二次、三次審査を経てファイナリストに選ばれた5つの高校のチームが次の5つのプランの発表を行った。

・ 学校内購買のオンライン販売サービス「GET~より良い高校生活を~」(埼玉県立大宮南高校)

・ 旅の記録を基に最適な旅程を作れる「旅のしおりをつくる・のこす『Bestrip』」(兵庫県西宮市立西宮東高校)

・ 生徒間でノートを共有する学習アプリ「みんすた」(大妻高校)

・ 外来魚の位置をマップ形式で提供するサービス「外来シュポット」(東京都立上野高校)

・ 患者やその家族をサポートする、ユニバーサルファッションに関する情報提供、アイデア企画・実施まで行うサービス「ユニバーサルクローゼット」(星陵高校)

審査の観点は①オリジナルな視点や切り口か②ビジネスになりそうか③圧倒的当事者意識があるか――の3つだ。この評価基準をもとに審査が行われ、グランプリは「ユニバーサルクローゼット」、準グランプリは「外来シュポット」が受賞した。

グランプリを受賞した星陵高校のプランは、当日登壇した生徒自身が自己注射をする際、「制服の裾で手元が見えづらく、打ちにくい」という課題に気付いたことがアイデアのきっかけだったという。

「けがや病気を持っている人向けにどのような取り組みがあるかを調べたところ、片手用のファスナーや襟元の広い服など、全ての人が自由に服を楽しめるユニバーサルファッションに取り組んでいる人の事例がたくさん見つかりました。しかし、そのことを知らない人はまだまだいます。自分の体の特徴ごとに服の情報を受け取れるサービスがあれば便利だと思いました。「医療」と「衣料」の2つの「いりょう」をつなげ、クローゼットから服を取り出す感覚で気軽に情報にアクセスできるサービスを目指します」

このようにプレゼンテーションした星陵高校の生徒は、「このプランを通じて、服を選ぶことの楽しさを共有したいです。医療についての“不”を解決し、一緒に本当のあなたらしさを探してみませんか?」と投げ掛けて最後を締めくくった。

審査員は、「自身の経験をきっかけにしたオリジナリティー、ビジネスとして幅広い形で発展していく可能性、パワフルなプレゼンテーションに込められた圧倒的当事者意識、全てが非常に優れている。提案にとどまらず、実装して課題解決するまでをぜひ実現してほしい」と講評した。ユニバーサルファッションの認知が広がるだけでなく、誰もが洋服でおしゃれをすることを諦めないで済む世界が実現しそうなプランだった。

準グランプリを受賞した「外来シュポット」の発案は、プレゼンをした登壇者が祖父と琵琶湖へ釣りに行ったことがきっかけだったという。

「私は外来魚のブルーギルしか釣れなかったのですが、祖父は昔、同じ場所でさまざまな固有種が釣れて、食卓にも並んでいたと話してくれました。今では見られない風景を取り戻すため、自分にできることを考えたいと思いました」

滋賀県庁へのヒアリングなどから固有種の減少と外来種の関係を調べ、外来種の繁殖を防ぐには早期発見が重要だと分かった。外来魚を持ち込んだのは人間。私たちが釣って解決することが大切。しかし、釣りをする人は減っているため、釣りが楽しくなるスマホゲームを使って外来魚問題を解決する。リアルとバーチャルが融合した新感覚の釣りゲームアプリを提案した。

審査員は、「社会も気付いている外来種問題に当事者意識を持って取り組んでいた。どうしたら外来種を釣りたくなるかというゲーム性が、プレゼンの中でもありありとイメージできた。課題をしっかり捉え、ゲーム性を持った仕立てを考え抜いた点は素晴らしかった。植物や昆虫などへのサービスの広がりだけではなく、グローバルへの展開も可能性がある」と講評した。

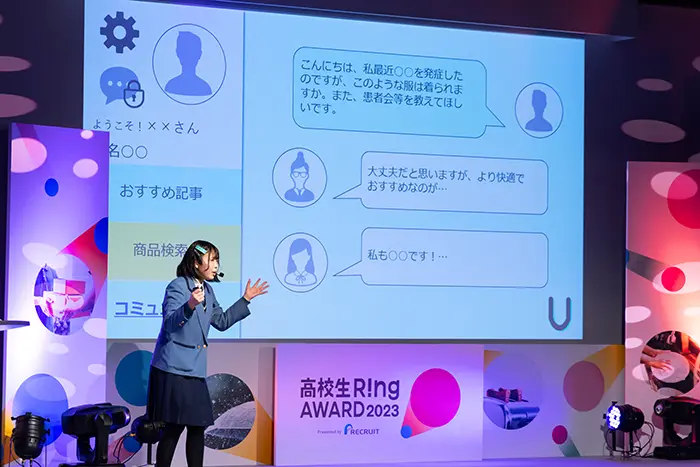

ファイナリストのプレゼンはどのチームも「自分ごと」が起点になっている。課題が発生している理由についても深い考察が見られた。加えてプレゼンが上手なことも共通していた。私が高校生だった頃はあのようなプレゼンはできなかったと思う。「プレゼンは社会人が行うもの」と何となく感じていていたからだ。今のように世界中で行われている素晴らしいプレゼンをYouTubeなどで視聴できる環境は、とても貴重で恵まれているのだ。また、AIを使ったプランの提案もあり、毎日のようにAIが話題になっている現在の社会状況を反映していて興味深かった。

これまでの学校教育では、主に「一つの正解」に、いかに「失敗なく効率的に」たどり着くかに着目されてきた。その学びは基礎学力を定着させるには有効だろう。しかし、VUCA「Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)」の時代では、「正解があるかも分からない」ため「試行錯誤しながら解を出す」ことも重要になる。「自ら問いを立て、自ら行動し、自ら変化を起こす力」を身に付ける機会となる「高校生Ring」は、この後者の学びを深める効率的な手段である。

文部科学省は22年度から小中高生でアントレプレナーシップ教育に注力していくと発表し、同年度から高校では金融教育も必修になった。自ら発見した課題について考える際、お金の学びとの相乗効果も期待できるだろう。