学校の教員を対象にした生成AI体験会が4月20日、東京都内で開かれた。目覚ましい速度で技術が進化する生成AIに実際に触れながら、これから学校現場でどう向き合うべきかを考えようと、学校でのプログラミング教育を推進するNPO法人「みんなのコード」と学事出版が主催した。社会に広く浸透しつつある生成AIにどう触れようか悩む教員は多いといわれる。体験会では、生成AIに触れた感想について意見を出し合うとともに、小学校での活用事例なども報告された。

体験会は、学校での生成AI活用に関する実証研究などに取り組む「みんなのコード」が『学校の生成AI実践ガイド』を出版したのを機に企画され、約30人の教員が参加した。

はじめに「生成AIの学校での使い方」をテーマにトークセッションが開かれた。同法人特任研究員の宮島衣瑛さんは「生成AIは学びの可能性を広げてくれる。これからは単語などを丸暗記してアウトプットする学びは不必要となり、自分はどう考えるか、価値観を鍛えて創造的に学ぶことが大切となってくる。そのためには本物に触れる経験が重要だが、こうした経験は社会文化資本の差による格差が広がる可能性が高く、こうした中で学校が何をすべきかを考えないといけない」と問題提起した。

また、東京学芸大附属竹早小学校教諭の中村亮太さんは、昨年から2年生や5年生の授業に生成AIを活用している事例を報告した。この中では、3D画像を創作できる生成AIでつくったネコの画像に目がなかったため、児童たちの発案で別のソフトで目を加えた事例が紹介され、中村さんは「生成AIがつくったものをさらに改良するたくましさを児童に身に付けさせることも、生成AI活用の方向性ではないかと考えた」などと述べた。

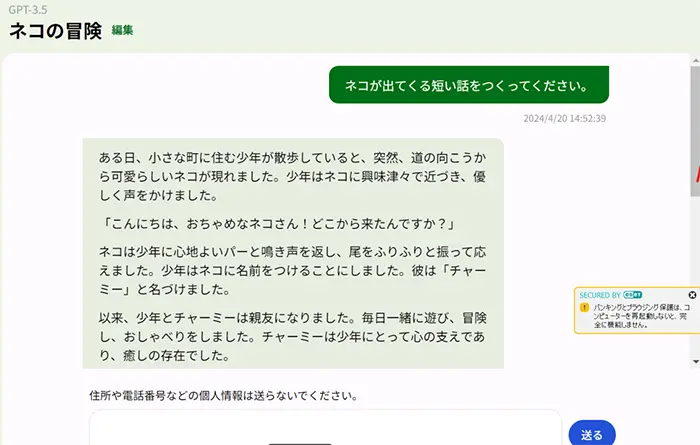

続いて参加した教員たちは「みんなのコード」が、子どもたちが安全に生成AIに触れられるように開発したツール「みんなで生成AIコース」を通して生成AIに触れた。はじめに全員が「ネコが出てくる短い話をつくってください」とプロンプト(指示や質問)を打ち込み、参加者の端末ごとに別々の「ネコ物語」が表示されることを確認し、検索エンジンなどとは異なる特徴を実感した。

この作業で同法人講師の竹谷正明さんは、生成AIをより有効に活用するポイントとして、プロンプトを明確に、より具体的に入力することなどを挙げた上で、まずは教員自ら研修の報告や保護者への通知文など校務で使って理解してから、指導につなげるといいのではないかとアドバイスした。また、生成AIは愚痴も聞いてくれるため、子どもが感情移入して依存してしまうことなど注意点にも触れた。

参加した教員たちは、生成AIに授業の指導計画を作成させたり、新1年生に話す講話の題材を探させたりと思い思いにプロンプトを入力し、生成AIの使い心地を確かめた。その上で付箋機能を使って「アイデアを引き出したいきっかけ作りには最適のコンテンツ」「AIから必要とする回答を引き出す能力も求められるようになる」などと感想や課題を披露しあった。

参加した都内の小学校教員の男性は「興味があって参加した。まだ正確性に課題があって学習にすぐ使えるかどうか難しさもあるが、今後もどんな活用ができるか考え続けたい」と話した。

また、都内の特別支援教室教員の男性は「文章をつくることが苦手で思い付かない児童もいるので、生成AIを活用する方法を考えたいと思って参加した。音声入力や文字のフリガナなどの機能もあると、より活用の可能性も高まるかと感じた」と話した。